- Праздничные иконы

- Страстная седмица

- Пасха Христова

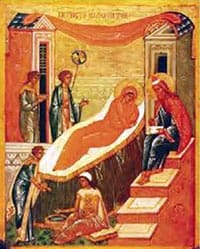

- Рождество Пресвятой Богородицы

- Воздвижение Креста Господня

- Введение во храм Богородицы

- Рождество Христово

- Крещение Господне

- Сретенье Господне

- Благовещение Пресвятой Богородицы

- Вход господень в Иерусалим

- Вознесение Господне

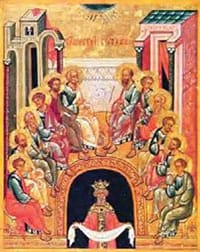

- День Святой Троицы

- Преображение Господне

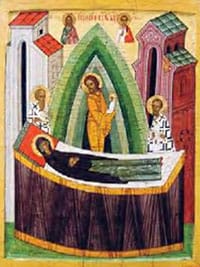

- Успение Богородицы

- Обрезанине Господне

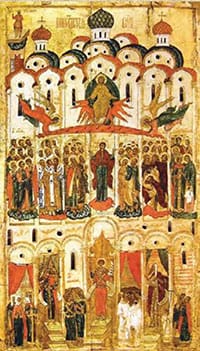

- Покров Пресвятой Богородицы

- Рождество Иоанна Предтечи

- День Петра и Павла

- Обретение главы Иоанна Предтечи

- Иконы событий Ветхого и Нового Завета

- Иконы Страшного суда

Церковный год — это чередование будней и праздников. В будни человек призван трудиться «в поте лица добывать хлеб свой». Праздники же даны для того, чтобы почувствовать раскрепощение, подняться над суетой и обыденностью мира, ощутить себя причастным к высшему из миров, «где нет болезней, печалей и воздыхания, но жизнь бесконечная».

Самый главный день церковного года — день Светлого Воскресения Христова, Пасхи Господней.

Следующие по значимости — 12 великих двунадесятых праздников.

Затем выделяются 5 великих праздников. Есть и другие праздничные дни памяти о важнейших событиях Евангельской истории, отмечаемые совершением торжественных богослужений.

Праздники разделяются на непереходящие и переходящие. Даты непереходящих праздников каждый год не изменяются; даты переходящих праздников каждый год зависят от времени празднования Пасхи, которое определяется в зависимости от фаз Луны (при этом Пасха обязательно должна приходиться на воскресный день).

Все двенадцать двунадесятых праздников, — один за другим, — последовательно раскрывают смысл Священного Писания. Участвуя в богослужении, человек каждый раз заново приобщается к Евангельской истории, сопереживает и соучаствует ей, обретает духовную опору и гармонию.

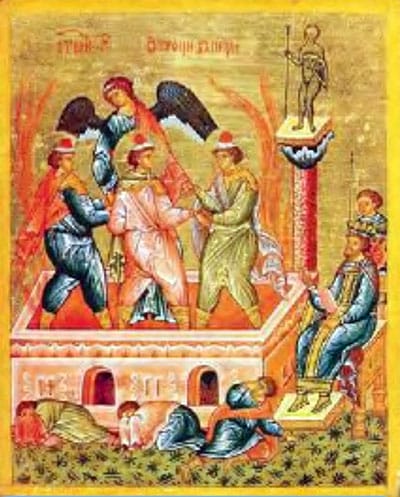

Праздники. Византия, первая

четверть XIV в.

Великие праздники православной церкви ещё с раннехристианских времён получили своё иконописное изображение. Так, самая древняя икона Входа Господня в Иерусалим, относится кVIв., а икона Пасхи—к IIIв.

Праздничное изображение точно иллюстрирует текст священного писания. Икона таким образом в мельчайших деталях передает историю Рождества Христова, Богоявления, Сретения и т. д. На одной доске можно увидеть сразу несколько сюжетов. Такие иконы написаны на сюжеты священной истории — Великих праздников, Двунадесятых непереходящих и переходящих праздников.

Великие праздники: Обрезание Господне и память святителя Василия Великого, Покров Пресвятой Богородицы, Рождество Иоанна Предтечи, Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Пасха Христова.

Праздничная икона всегда яркая, красочная, передающая радость христианства.

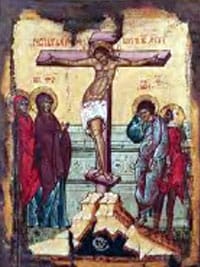

Распятие. Ярославль, XV в.

Снятие с Креста.

Палех, XIX в.

Положение во гроб.

Русский Север, XV в.

В православной Церкви последняя неделя перед Пасхой — самая важная неделя всего года, посвящённая последним дням земной жизни Христа, Его страданиям, распятию, крестной смерти, погребению.

В первые три дня Страстной седмицы Церковь подготавливает верующих к сердечному соучастию в Крестных страданиях Спасителя.

В четверг Страстной седмицы вспоминаются в богослужении важнейшее евангельское событие: Тайная вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии).

День Великого пятка посвящен воспоминанию осуждения на смерть, Крестных страданий и смерти Спасителя. В богослужении этого дня Церковь как бы становятся к подножию Креста Христова.

В Великую субботу Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душою во ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия.

Воскресение—Сошествие во ад.

Ярославль, 1690 г.

Жены мироносицы у Гроба Господня.

Новгород, ок.1475 г.

Уверение Фомы.

Мастерская Дионисия,

1500 г.

Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния — это первое полнолуние, наступающее после дня весеннего равноденствия.

Пасха, Воскресение Христово, считается главным праздником православия. По свидетельству евангелистов, восресным утром, на третий день после распятия, ученики пришли ко гробу.

Но обнаружили, что камень отвален, а на месте, где лежало тело, сидит Ангел. Он сказал: «Вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет: Он воскрес, как и говорил».

Иконография Воскресения Христова в православии была неразрывно связана с последующим подвигом Христа — со шествием во ад.

С XIX в. иконописцы изображают Христа только во славе Его Воскресения.

Другой часто встречающийся образ — «Явление Воскресшего Христа женам мироносицам». На иконе, кроме Спасителя, — ангелы и женщины (жены): Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломея, Сусанна и другие. Они пришли рано утром ко гробу с благовониями, чтобы завершить погребальный обряд над Господом.

К воскресному циклу относится и икона «Уверение Фомы». Сюжет иконы восходит к тексту Евангелия от Иоанна, повествующему о явлении Христа ученикам и уверении Фомы, дотронувшегося до ран Спасителя и тем самым уверовавшего в истинность Его воскресения.

Новгород, XIV в.

Рождество Богородицы отмечается 8 (21) сентября.

Рождество Девы Марии — осень ветхого закона, как последующее Благовещение — весна благодати. В Рождестве Приснодевы Ветхий Завет приходит к своему закату, достигнув апогея в святости Той, от Которой имеет произойти плотию спасение мира.

Родители Пресвятой Девы Марии — праведные Иоаким и Анна, до глубокой старости остававшиеся бездетными. Они усердно молились, и Господь исполнил их просьбу, у них родилась дочь.

Рождество Её от неплодных родителей было явным для всех чудом, поэтому Иоаким и Анна посвятили дочь свою Богу.

Новгород, конец XV —

начало XVI в.

Всемирное Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня празднуется 14 (27) сентября.

Животворящий Крест — это символ искупления человечества от первородного греха и победы Спасителя над адом и смертью.

При императоре Константине в Иерусалим на поиски святынь отправилась его мать Елена.

Под капищем Венеры были обретены Гроб Господень, три креста и четыре гвоздя. Чтобы узнать, на котором кресте был распят Спаситель, каждый из них приложили к мёртвому телу — и мертвец ожил от прикосновения Животворящего Креста.

Новгород, XIV в.

Праздник Введения, отмечаемый 21 ноября (4 декабря) — знак благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения.

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители привели её в Иерусалимский храм. Там встретил Богоотроковицу первосвященник со множеством священников.

В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, как только Её поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, быстро преодолела остальные и взошла на верхнюю.

Пресвятая Богородица находилась при храме Божием, пока не сделалась избранным орудием спасения всего мира. Возлюбившая святой храм, Она с радостью помогает всем, приходящим в него для молитвы.

Москва, начало XV в.

Новгород, первая

половина XV в.

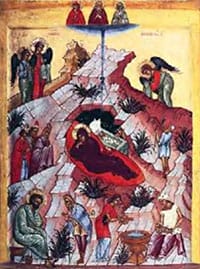

ВДень Рождества Христова, отмечаемый 25 декабря (7 января), издревле причислен Церковью к великим двунадесятым праздникам.

Согласно Евангельским свидетельствам, он празднуется как самое чудесное событие. Святые отцы в своих писаниях именуют его началом и основанием для прочих праздников.

Во время царствования Ирода римский император Август издал повеление сделать в земле иудейской всенародную перепись. Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидова и потому отправились из Назарета в город Давидов Вифлеем.

Там они не могли найти себе места и остановились за городом, в пещере, куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду. В этой пещере ночью у Пресвятой Девы Марии родился Младенец — Сын Божий, Христос Спаситель мира.

Она спеленала Божественного Младенца и положила Его в ясли, куда кладут корм для скота. По преданию, увидев на небосводе необыкновенно яркую звезду и зная, что наступает время исполнения древнего пророчества о рождении Спасителя мира, цари-волхвы прониклись желанием поклониться Ему.

Направляясь из разных мест, волхвы встретились и продолжили путешествие вместе. Звезда вела их за собой, остановившись над тем местом, где находился Младенец.

В Евангелии (Мф. II, 13–15) говорится, что царь Ирод, не найдя божественного Младенца, в ярости велел убить в Вифлееме всех младенцев «от двух лет и ниже».

Повинуясь приказанию ангела Господня, Иосиф с семьей отправился в Египет.

Тверь, XV в.

Праздник Крещения (Богоявления), отмечаемый 6 (19) января, — один из самых древних в христианской Церкви.

Когда Иисус пришёл к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре, с целью принять крещение, то Иоанн сказал: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?».

Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду», и принял крещение от Иоанна.

Во время обряда «Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты — Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!» (Лк. 3:21-22).

Таким образом было засвидетельствовано мессианское предназначение Иисуса.

Мастерская А. Рублёва,

ок. 1425 г.

Праздник Сретения, отмечаемый 2 (15) февраля, символизирует собой встречу Ветхого и Нового Заветов.

Старцу Симеону было обещано от Бога, что не умрёт он до тех пор, пока не увидит Спасителя, рождённого Девой.

Когда Иисус на сороковой день после рождения был принесен Мариею в храм, Симеон, познав свыше, что этот Младенец есть обетованный Мессия и что эта Матерь — Святая Дева, на которой исполнилось пророчество, с благоговением и радостью принял в объятия свои Господа и воскликнул:

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, яко видесте очи мои спасение Твое», и, возблагодарив Бога, испустил дух.

«Устюжское Благовещение».

Новгород, 1130–1140-е гг .

Святые отцы и учителя Церкви называют Благовещение, отмечаемое 25 марта (7 апреля), началом Божественных праздников.

Архангел Гавриил явился Марии не только чтобы возвестить Ей, что Бог избрал её Своей Матерью, но и чтобы испросить Её согласие на это.

Согласившись исполнить волю Божию, Дева Мария стала соучастницей нашего спасения. Зарождение Богомладенца в чреве Девы Богородицы стало воплощением Бога Слова, и именно в этот день Бог вочеловечился и поселился среди людей.

Древние церковные историки считали этот день также днем сотворения мира.

Новгород, XV в.

Один из великих праздников, отмечаемый в последнее воскресенье перед Пасхой, в России называется также Вербным Воскресеньем.

В этот день за службой Божией раздаются молящимся освящённые ветви вербы.

Когда после воскрешения Лазаря Иисус Христос за шесть дней до Пасхи собрался идти в Иерусалим, то многие из народа с радостным чувством последовали за Иисусом, готовые сопровождать Его с торжественностью, с какой на Востоке сопровождали царей.

В Иерусалиме Христа народ встречал пальмовыми ветвями. В России пальму заменила скромная весенняя верба.

А. Рублёв, 1408 г.

Этот праздник совершается в сороковой день по Пасхе и означает обожение человеческой природы Спасителя, которая становится невидимой для телесного ока.

Сорок дней после Воскресения Христос, видимо, пребывал на земле и беседовал с апостолами, уча их созданию и правилам Церкви Христовой.

В последний день Христос вывел учеников из Иерусалима на гору Елеонскую, и они увидели, что Господь начинает подниматься от земли, светлое облако скрывает Его от их взоров, и небеса принимают Его...

Чрез Вознесение падшее человечество Христом возводится от земли, тления и смерти к вечной жизни в Царствие Божием.

Новгород,

конец XV—начало XVI в.

Сошествие Святого Духа на апостолов, ставшее моментом рождения Новозаветной церкви, вспоминается на пятидесятый день после Пасхи, поэтому его называют ещё Пятидесятницей.

Когда апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме, раздался сильный шум с неба, как от несущегося сильного ветра.

Тогда они увидели как бы разделяющиеся языки огня, по одному из которых почило на каждом из апостолов.

Святой Дух дал апостолам благодать священства для устроения Церкви на земле, силы и разум для проповеди Слова Божия по всему миру.

Псков, XV в.

Праздник, отмечаемый 6 (19) августа, установлен в память Преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор.

О нём рассказывается в трёх Евангелиях: от Матфея, Марка и Луки. Остановившись у горы Фавор, Христос взял с собой трёх учеников — Петра, Иакова и Иоанна — и взошёл с ними на вершину помолиться.

Однако апостолы, утомившись, уснули. В этот момент Христос преобразился: вид лица Его изменился, и одежда Его в сделалась белою, блистающею.

Очнувшись от сна, апостолы увидели Его в светлых одеждах с исходящим от него ярким светом. Христос беседовал с двумя мужами — пророками Моисеем и Илией о предстоящих страданиях.

Новгород, начало XV в.

Смерть (успение) Божией Матери Церковь вспоминает 15 (28) августа.

Согласно преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалим и окружили ложе, на котором пребывала Дева Мария.

Внезапный свет затмил пламя горевших свечей, и сошёл сам Христос, окружённый Ангелами и Архангелами.

Божия Матерь произнесла: «Величит душа Моя Господа и возрадовался дух Мой о Бозе Спасе Моем, яко призре на смирение рабы Своея».

Богородица была взята на небо в теле. Вечером Она явилась Апостолам и произнесла: «Радуйтесь! Я с Вами во все дни».

Великий праздник, отмечаемый 1 (14) января, напоминает христианам, что они вступили в Новый Завет с Богом и «обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Послание к Колоссянам, 2:11).

На восьмой день после своего Рождества Спаситель принял обрезание, установленное ветхозаветным законом для всех младенцев мужского пола в знамение Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками.

При этом Божественному Младенцу было дано Имя Иисус, возвещенное Деве Марии Архангелом Гавриилом ещё в день Благовещения.

Москва, начало XVI в.

Православная церковь празднует день Покрова Пресвятой Богородицы.

По преданию, в 910 г. во время вторжения сарацин, во Влахернском храме Константинополя во время всенощного воскресного пения молящиеся видели в воздухе чудное явление Пресвятой Девы Богородицы, окружённой пророками, Апостолами и Ангелами, молящейся о грешном мире и покрывающей христиан честным своим омофором (покровом).

Покров Богоматери означает, что Она простирает над людьми своё божественное покрывало, покрывает их Своей защитой и поручительством.

На Руси этот праздник широко отмечался в крестьянском быту, вобрав в себя многие обряды древнеславянских осенних празднеств в ознаменование окончания полевых работ.

Новгород,

конец XV—начало XVI в.

Этот великий праздник отмечается 24 июня (7 июля).

Праведные Захария и Елисавета дожили до преклонного возраста, но не имели детей.

Однажды Захарии явился Архангел Гавриил и сказал ему, что молитва его услышана, жена его родит сына, и он назовет его Иоанном.

Когда Захария стал сомневаться, Гавриил сказал, что Захария будет нём, пока сказанное не сбудется.

Когда Елисавета родила, стали спрашивать знаками у отца, как он хочет назвать сына. Захария написал на дощечке: «Иоанн имя ему».

Тотчас к Захарии вернулась способность говорить, и он начал славить Бога.

Карелия, XV в.

Праздник в честь святых апостолов Петра и Павла, отмечаемый 29 июня (12 июля), известен со времён раннего христианства.

Возвышение праздника и связывается с тем, что после первых трёх веков гонений на христиан христианство наконец-то обрело статус легальной (официальной) религии, и перед христианской церковью встала задача массового обращения в христианство языческого населения огромной империи.

Поэтому служение апостолов, как образец проповеди, вышло на первый план у отцов церкви.

В Православной церкви празднику предшествует Петров пост, что лишний раз подчёркивает его важность в годовом богослужебном круге.

В русской традиции празднование Петрова дня связывалось с проводами весны (пролетья) и сопровождалось общесельским пиром около церкви или даже в церковной трапезной.

Афон, XIV в.

Праздник в честь наиболее почитаемой части мощей Иоанна Предтечи — его главы — отмечается 29 августа (11 сентября).

Святая глава Иоанна Крестителя была найдена благочестивой Иоанной и погребена в сосуде на Елеонской горе.

В IV в. один благочестивый подвижник, копая ров для основания храма, нашёл это сокровище и хранил его у себя, а перед смертью, опасаясь поругания святыни неверующими, скрыл её в земле там же, где нашёл.

В V в. два инока приходили в Иерусалим поклониться Гробу Господню, и одному из них явился Иоанн Предтеча и указал, где закопана его голова.

Явление Архангела Михаила

Иисусу Навину. XIII в.

Три отрока в пещи огненной.

Новгород,

конец XV — начало XVI в.

Иисус беседует с книжниками (Преполовение).

Новгород, конец XV — начало XVI в.

Усекновение главы Иоанна Предтечи. XV в.

Брак в Кане. Палех, ок.1830–1850 гг.

Исцеление слепого. Новгород, XVI в.

Христос и самаритянка.

Исцеление расслабленного.

Двусторонняя икона XV в.

Воскрешение Лазаря.

Новгород, 1470–1480-е гг .

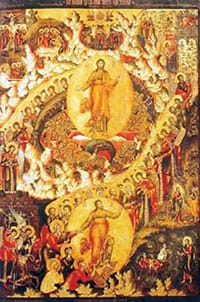

1660-е г.г.

Поморье, XIX в.

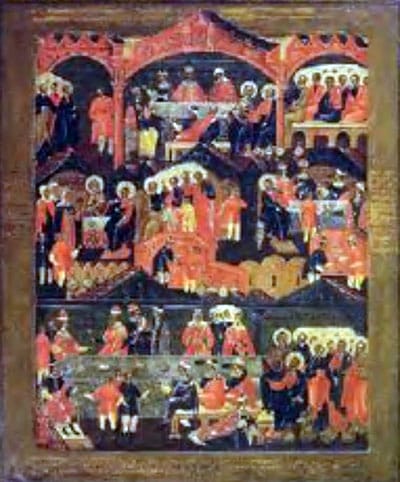

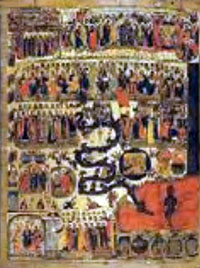

Икона, изображающая грядущий конец света — вселенский Страшный суд,

который будет осуществлён Иисусом Христом во время его Второго пришествия, — представляет картины конца мира, последнего суда над всем человечеством, воскресения мёртвых, сцены адских мучений нераскаянных грешников и райского блаженства праведников.

Изображения Страшного суда создавались не для того, чтобы запугать человека, а чтобы заставить задуматься его над своими грехами.

Покаяние, как непременное условие достижения Царства Божия, является одним из основных положений христианского вероучения.

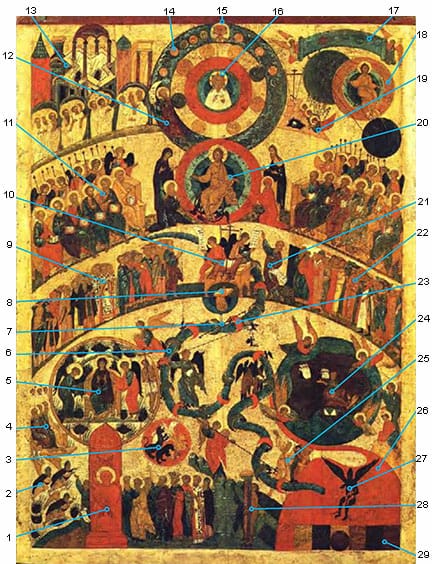

Страшный суд. Новгород,

третья четверть XV в.

1- Ворота рая (стерегомые серафимом), к которым подходят праведники, возглавляемые апостолом Петром с ключами от рая в руке.

2 - Крылатые схимники, подлетающие к вратам рая.

3 - «Видение Даниила» — четверо животных (в кругу).

4 - Праотцы Авраам, Исаак и Иаков с душами праведников.

5 - Богоматерь на престоле с двумя ангелами и благоразумным разбойником.

6 - Змей, олицетворяющий грех.

7 - Весы — «мера дел человеческих».

8 - Сосуд, в который, по апокрифическому Евангелию Никодима, Иосиф Аримафейский собирал кровь Христа.

9 - Идущие на суд народы — праведники.

10 - Престол уготованный (алтарь). На нём одежда Христа, Крест, орудия Страстей, и раскрытая «Книга бытия», в которой записаны все слова и дела людей.

11 - Апостолы (по 6 с каждой стороны) с открытыми книгами в руках. За спинами апостолов стоят ангелы — стражи Небесные.

12 - Иоанн Богослов, который был взят живым на небо и получил «откровение» о предстоящих перед концом мира событиях.

13 - Рай в образе священного града — Горнего Иерусалима с блаженствующими в нём праведниками.

14 - Кружки с изображением человеческих голов в коронах — олицетворение небесных светил, соответствующих двенадцати месяцам года. Чередование кружков по краскам означает смену дня и ночи.

15 - Апокрифическая Соломонова чаша — прообраз «евхаристической» чаши с кровью Христа.

16 - Саваоф, окружённый серафимами и символами евангелистов. Вокруг, в восьми меньших кругах, изображены силы небесные, обрамлённые большим облачным кругом.

17 - Небо в виде свитка, свиваемого ангелами — символ конца мира.

18 - Ангелы света, низвергающие с Небес ангелов тьмы (бесов).

19 - Три ангела у Голгофы — горы, на которой видны крест, копье, трость и пещера с черепом Адама.

20 - Христос — судья мира. Ему предстоят Богоматерь и Иоанн Предтеча — ходатаи за людей. У их ног Адам и Ева — первые люди на земле — образ всего праведного, искупленного человечества.

21 - Иоанн Богослов, указывающий на судью.

22 - Идущие на суд народы — грешники.

23 - Кольца на туловище змея с маленькими фигурками чертенят — «мытарства», через которые должны пройти грешники.

24 - «Земля, отдающая своих мертвецов».

25 - Ангел толкает в огонь трезубцем трёх грешников — архиепископа, царя и монаха.

26 - Ад изображён в виде полной пламени «геенны огненной».

27 - Сатана с душой Иуды в руках сидит верхом на морском чудовище.

28 - Прикованный к столбу милостивый блудник «ради милостыни избавлен вечных мук, а ради блуда лишен Царства Небесного».

29 - Семь клейм со сценами адских мук соответствуют семи смертным грехам.

Источник информации:

Русские иконы / Д.В. Ольшанский. — М.: Астрель; СПб.: Полигон, 2012. — 160 с.ил.