- История Иконописи

- Зарождение культа иконы

- От классики — к аскетизму

- Русская иконопись

- Как создаются иконы

- Школы русской иконописи

- Новгородская школа

- Владимиро-суздальская школа

- Московская школа

- Вологодская школа

- Псковская школа

- Строгановская школа

- Палехская школа

- Какие бывают иконы

- Сюжеты

- Число персонажей

- Число композиций

- Масштаб фигур

- Техника

- Местонахождение

- Оклад иконы

- Иконопочитание

- Пространство и время в иконе

- Характерные особенности иконы

- Икона в православном храме

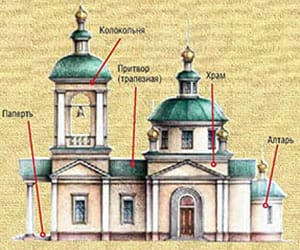

- Устройство православного храма

- Русский иконостас

- Местный ряд (чин) иконостаса

- Деисусный чин

- Царские врата

Икона (от греч. eikon — изображение, образ) — сакральное изображение Иисуса Христа, Богоматери, святых или ангелов, а также событий Священной истории.

Православная икона предназначена прежде всего для храма, где она живёт в контексте Литургии. С самого начала церковное искусство служило не для украшения храмового интерьера, но для молитвы,

научения или напоминания об истинах веры.

Икона — изображение священное, поскольку имеет не только визуально-познавательную функцию, но и молитвенную. Почитая святые иконы, мы всю меру

своего молитвенного усердия переносим не на предмет, а на Того, кто стоит за этим предметом — через Образ к Первообразу. Бережное отношение не только к святыне, но и к другим,

памятным для человека предметам — показатель его духовного уровня. Почитая святыню — предмет, посвящённый Богу и освящённый Богом, мы поклоняемся Самому Богу, отразившемуся в нём.

Икону нужно рассматривать не как тождественное Божеству изображение, в отличие от дохристианских идолов, но как символ, позволяющий духовно приобщиться к «оригиналу» (архетипу),

то есть проникновение в мир сверхъестественный через предмет материального мира. Через икону молящемуся подается благодать Божья, сообщается святость, идущая от Бога.

Православная вера основана на двух источниках: Священном Писании и Священном Предании. И если Священное Писание можно определить как Откровение Божие, зафиксированное в визуально-знаковой системе (письменность),

то икона — Откровение Божие, выраженное в системе визуальнообразной (в линиях и красках). Осознание Священных изображений частью Священного Предания приводит к восприятию иконы как богословия

в зрительных образах, как явления, которое выражает собой соборный разум Церкви.

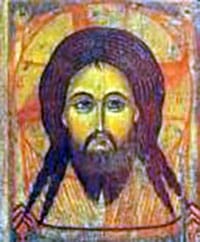

Христос Пантократор.

Синай, VI в.

Мученики Сергий и Вакх.

Энкаустическая икона.

VI –VII в.

Культ иконы зародился во II в. и расцвёл в IV в.

В римских катакомбах со II–IV вв. сохранились произведения христианского искусства, носящие символический, либо повествовательный характер. Древнейшие византийские иконы,

дошедшие до нашего времени, датируются VI в. Ранние иконы сохраняют античную технику живописи — энкаустику (роспись по горячему воску).

Развитие искусства иконописи было прервано ересью иконоборчества, утвердившейся как официальная идеология империи с 730 г. и осуждённой Седьмым Вселенским собором в 787-м.

В период иконоборчества вместо икон в храмах использовались только изображения креста, а также декоративные росписи.

Апостол Фаддей.

Царь Авгарь получающий

Нерукотворный образ Христа.

Створки складня, X в.

Архидиакон Лаврентий.

Мозаика Софийского

собора в Киеве, XI в

После победы над иконоборческой ересью византийские иконописцы вновь обратились к классическому античному наследию.

Произведения этого времени отличаются естественностью в передаче человеческого тела, мягкостью в изображении драпировок, живостью в ликах.

В первой половине XI в. стиль византийской иконописи резко меняется в сторону предельной аскетизиции образов. Лики застыли, передавая внутреннюю собранность изображаемых.

Моделировка складок одежд стилизуется, свет в моделировке приобретает сверхъестественную яркость.

«Умиление». XIII в.

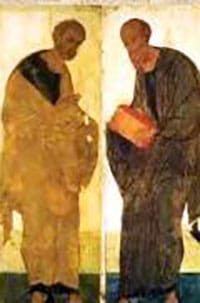

Апостолы Пётр и Павел.

Новгород, XI в

Вместе с православием Русь унаследовала от Византии и особенности восточной иконографии.

Уже в XI в. в Киево-Печерском монастыре существовала собственная иконописная школа, давшая первых известных иконописцев — преподобных Алипия и Григория.

Многие русские иконы восходят к византийским образцам; другие, созданные в Новгороде, Пскове, Ростове, своеобразны и самобытны. Иконопись Древней Руси

отличается выразительностью силуэта и ясностью сочетаний больших цветовых плоскостей, большей открытостью к предстоящему перед иконой.

Наивысшего расцвета русская иконопись достигает к XIV–XV вв., выдающимися мастерами этого периода являются Феофан Грек, Андрей Рублёв, Дионисий.

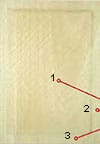

Иконная доска

Оборот иконной

доски

Традиции и устоявшиеся приёмы затрагивают не только иконографию, но и выбор материала, на котором пишутся иконы, вещество и способ подготовки грунта, технологию изготовления красок и, наконец, последовательность письма.

Иконы писали на деревянных досках: из липы, лиственницы, ели или сосны.

В старину иконописцы предпочитали использовать колотые доски, которые, в отличие от пиленых, почти не трескались.

Для икон большого размера шпонками соединяли несколько досок.

1 - Ковчег

2,3 - Поля иконы

4 - Шпонки

Нанесение и

выравнивание

слоя левкаса

Иконную доску несколько раз промазывали жидким горячим клеем, затем наклеивали паволоку, притирая её ладонью.

В качестве грунта применялся левкас, он приготовлялся из мела или алебастра и рыбьего (осетрового) клея. Левкас накладывался в несколько приёмов, слоями.

Его поверхность тщательно выравнивалась, а порой шлифовалась.

Прорись

Золочение

По высохшему и разглаженному левкасу наносили рисунок древесным углем.

Места, предназначенные на иконе под золото, «вохрили» и клали на «подпуск» (разбавленный водой белок или клей) кусочки золота.

Иконописцы использовали

минеральные пигменты

Для получения краски пигмент растирали с эмульсией.

Эмульсия изготовлялась на основе яичного желтка и воды.

Вместо воды иногда использовались вино и пиво.

Приступая к работе красками, писали сначала «доличное» (фон, одежду), а затем лица; наносили тёмные краски, затем светлые и, наконец, «пробела», «движки». Готовое изображение покрывали несколько раз лаком — олифой.

Богоматерь Свенская. 1288 г.

В. Раев. Блаженный Алипий

Из греко-византийской иконописи русские мастера переняли сложившийся за годы противостояния иконоборцам канон: аскетическую простоту и строгую суровость ликов,

строгую симметрию и вытянутость линий, приглушённые тёмные тона.

Но уже вскоре начался процесс последовательного отхода от греческого канона, который, в конечном итоге, и сформировали самобытные особенности русского иконописного письма.

Преобразования коснулись прежде всего изображения ликов, в которых появились славянские черты, и цветовой палитры, посветлевшей и одновременно ставшей более насыщенной и радостной.

Апостол Пётр и мученица

Наталия. До 1169г.

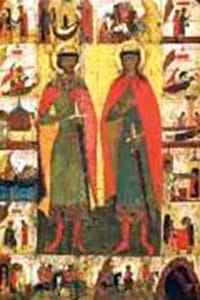

Борис и Глеб. Ок.1335г.

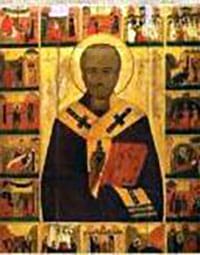

Николай Чудотворец. XIII в.

Благодаря многочисленным культурным связям Великого Новгорода с Византией новгородские иконописцы при создании своих работ ориентировались не столько на киевскую школу, сколько на греко-византийскую.

В целом новгородские иконы отличаются статичным изображением святого, несколько укрупнёнными чертами лица с широко распахнутыми глазами. Как правило, на каждой иконе писали только одного святого,

а в том случае, если изображали несколько фигур, их писали анфас, без взаимообращения друг к другу.

Все иконографические композиции отличают строгость и лаконичность, тонкая проработка деталей, тоновая чистота жизнеутверждающего колорита, плоскостность изображения.

Захват Византии крестоносцами привёл к потере культурных связей Новгорода с Константинополем, что способствовало дальнейшему развитию самобытной иконописной школы северо-запада Руси.

На поздних новгородских иконах и храмовых фресках устоявшийся византийский канон соседствует с романическими традициями написания образов и яркими фольклорными красками, унаследованными мастерами от народных художников. Сочетания фольклорных элементов с романическими и византийскими и стало своеобразным отличительным стилем новгородской школы.

Боголюбская икона

Богоматери. XII в.

Дмитрий Солунский. Конец XII в.

Школа, формировавшая свой стиль написания священных ликов на протяжении XII–XIII вв., органически впитала в себя достижения киевских мастеров и опыт греческих иконописцев, приглашённых для росписи соборов.

Мягкость письма, сотканные золотыми штрихами бесплотные фигуры, золотой свет, пронизывающий изображения, правильные пропорции, как след античного влияния, и гармоничный подбор красок стали

отличительными чертами стиля владимирских мастеров и источником рождения новой — московской школы.

Преображение. 1425 г.

Борис и Глеб с житием.

Вторая четверть XIV в.

Андрей Рублёв. Апостол Пётр.

Апостол Павел. 1408 г.

Зародившаяся в XIII–XIV вв., своё настоящее развитие эта школа получила в творчестве А. Рублёва и Дионисия.

По-весеннему жизнерадостные краски, античная стройность и грация в передаче поз и жестов, гармоничное цветовое решение, чистота и совершенство линий, умелое построение композиций

с подобранным соотношением свободного фона к изображённым фигурам, духовная завершённость образов — все это свойственно радостным и наполненным спокойствием иконам А. Рублёва.

Жизнерадостность и гармоничность московской школы получили своё дальнейшее развитие в творчестве Дионисия. Иконы этого прославленного мастера отличает изысканность пропорций немного вытянутых фигур,

плавность и изящество линий, гибкость рисунка, свежесть красок с преобладанием чистых зелёных, голубых и жёлтых тонов.

В XVI–XVII вв. канонический образ русской иконы постепенно изменяется, утончённость линий и аскетичность ликов постепенно уступают место заимствованным из западной живописи более реалистичным

изображениям святых с полнокровными губами, пухлыми щеками, более соразмерными глазами. В цветовом решении иконы монументальность постепенно уступает место мрачной торжественности.

Богоматерь Умиление

(Подкубенская).

XIV в. Фрагмент

Сошествие во ад.

Конец XV в.

Положение Вологодчины на границе между крупными центрами иконописи и Севером, где процветало народное, преимущественно крестьянское, искусство, определило своеобразие изобразительного языка края.

В конце XV в., когда регион вошёл в состав Московского государства, местная традиция испытала влияние московской школы иконного письма.

Своего расцвета вологодская школа достигла в середине XVI в.

Деисус. XIII в.

Сошествие во ад.

Последняя четверть XIV в.

Параскева Пятница,

Варвара и Ульяна.

Последняя четв. XIV в.

После 1348 г. Псков, ранее бывший новгородским пригородом, получил полную самостоятельность.

Подобно Новгороду, он был боярской республикой, хотя к участию в вече допускались и горожане «простого звания». Роль князя была в Пскове ещё более номинальной, нежели в Новгороде.

Для псковских икон характерен драматизм, утяжелённость фигур, любовь к декоративной отделке, преобладание красно-коричневого цвета и особого оттенка тёмно-зелёного, сочность письма,

повышенная эмоцональность персонажей, лица с несколько «пронзительным» выражением.

Свежестью художественного восприятия отличается икона «Собор Богоматери», посвящённая новой для древнерусского искусства теме, насыщенная сложной символикой.

Икона «Сошествие во Ад» рубежа XIV–XV вв. захватывает своим драматическим накалом, выраженным прежде всего в плотности и контрастности резко ограниченных цветовых пятен — красных,

тёмно-зелёных и тёмнокоричневых. Христос одет в нехарактерные для русской иконописи яркокрасные одежды, на которых сверкают белые блики. В верхней части иконы изображён деисус.

В XV столетии в псковской иконописи живописность уступает место графичности, суховатой правильности форм.

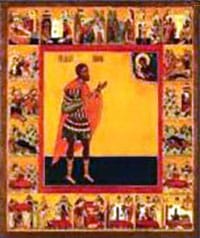

Симеон Столпник. XVI в.

Никита Воин, предстоящий

Богоматери с Младенцем,

с житием. Конец XVI в.

Богоматерь Гора

Нерукосечная,

с припадающими святыми

Никитой и Евпраксией.

Конец XVI в.

Меценатами этой школы, расцвет которой пришёлся на конец XVI — первую половину XVII в., были сольвычегодские купцы Строгановы, большие любители изящного искусства.

На формирование специфического «строгановского» стиля оказала влияние реалистическая манера письма, характерная для западноевропейской живописи. Строгановской школе свойственны

небольшие размеры икон, сложность и миниатюрность письма. Основной образ святого изображался более крупными цветовыми пятнами.

Фигура человека в Строгановском письме имеет сильно удлинённые пропорции, что придает ей стройность и элегантность. Лица персонажей писались более светлыми, с резкими пробелами. Очень тщательно

прописывались волосы. В одеждах начинают преобладать светлые ярко-красные, розовые, жёлтые и зелёные тона. В отделке одежды появляется масса мелких складок. Цветовая гамма, построенная на

полутонах, обогащалась применением золота. По золоту часто писались драгоценные камни киноварью, краплаком или изумрудной зеленью.

Воины украшались золотыми латами, щитами и мечами. Композиции фигур всегда дополнялись фантастическим пейзажем с низким горизонтом. Растительность писалась более приближенной к натуре,

вся архитектура украшалась многочисленными мелкими деталями. Иконы Строгановской школы, приобрели сложность и изящество, одновременно утратив монументальность.

Рождество Христово.

Вторая половина XVIII в.

Зосима Юкин.

Иоанн Предтеча —

Ангел пустыни,

с житием. 1871 г.

Эта школа, как самостоятельное явление, возникла в конце XVII в. под влиянием проникавших в московскую и суздальскую иконопись натуралистических тенденций светской европейской живописи.

Также источниками для работ палехских изографов до конца XIX — начала XX в. служили новгородский стиль XV в. и строгановские письма.

После 1917 г. палехские мастера, используя технические иконописные приёмы, начали создавать росписи с совсем иными сюжетами. Особую известность получили палехские лаковые миниатюры.

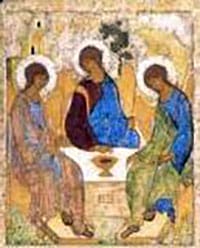

Троица. XVI в.

Вседержитель.

1912 г.

Богоматерь

Силуамская.

1710-е гг.

Великомученица

Варвара.

Конец XV в.

Воскрешение

Лазаря.

XV в.

Судьба

праведника

и грешника. XVIII в.

Можно выделить следующие основные группы иконописных сюжетов:

• иконы Святой Троицы — символические и «по пророческим видениям» изображения троичного догмата;

• иконы христологического ряда, среди которых выделяются непосредственно иконы Спасителя и изображения евангельских событий с участием Христа.

Отдельную группу составляют иконы страстного цикла, повествующие о страданиях и распятии Христа;

• богородичные иконы, среди которых выделяют непосредственно иконы Марии и иконы богородичных праздников;

• иконы святых и сил бесплотных;

• иконы праздников и событий священной истории;

• символические и аллегорические композиции.

Радость

всех

радостей

(Богоматерь

Умиление).1905г.

Однофигурная

композиция

Феодор Стратилат

и Феодор Тирон.

Начало XVI в.

Двухфигурная

композиция

Богоматерь

Мирожская

с предстоящими.

XVI в.

Трёхфигурная

композиция

Брак в Кане.

1830–1850-е гг.

Многофигурная

композиция

По количеству изображаемых персонажей выделяют одно-, двух-, и т. д., а также многофигурные композиции.

Воскрешение Лазаря,

Троица, Сретение,

Святые Иоанн

Богослов и Прохор. XV в.

Четырёхчастная

икона

Николай Чудотворец

со святыми Косьмой и

Дамианом. XIV в.

Житийная икона

с клеймами

По количеству самостоятельных композиций выделяют одно-, двух и т.д. -частные иконы.

Кроме того, существуют иконы с клеймами, в которых основная центральная композиция (средник) окружена одним или несколькими рядами второстепенных композиций (клейм),

обычно составляющих более или менее полный ряд иллюстраций, повествующий об истории изображённого в среднике лица или события, либо иллюстрирующие иной, связанный с ними текст.

Среди подобных икон называют житийные иконы (иконы с житием), иконы с деяниями, иконы со сказанием, иконы с акафистом и т. д .

В болгарской иконописи в XIX веке были распространены Иерусалимии — сложные многосюжетные композиции, посвящённые святым местам Иерусалима.

Спас

Вседержитель.

XVII в. Поясная

икона

Спас

на престоле.

XIX в. Тронная

икона

Евангелист

Матфей.

XVIII в.

Ростовая икона

По объятности (охватываемости) фигур выделяются:

• ростовые (изображающие персонажей в полный рост),

• тронные (полное изображение фигур, восседающих на престоле),

• поясные (изображение фигур в пределах линии пояса или несколько ниже),

• огрудные (изображение фигур в пределах линии пупа),

• оплечные (изображение фигур в пределах линии груди) и

• оглавные (изображение только лика или лика и плеч в пределах линии ключиц) иконы.

Святая Евдокия.

Византия, XV в.

Инкрустация

цветными

камнями

по мрамору

Богоматерь

Владимирская.

Вторая половина

XVII в.

Вышитая икона

Избранные

святые.

XIX в.

Литая икона

По технике исполнения выделяют:

• живописные иконы;

• вышитые иконы — выполненные в той или иной технике шитья;

• литые иконы;

• резные иконы;

• печатные или типографские иконы.

Венчальными

иконами

с изображением

Спасителя и

Божией Матери

благословляют

молодых при

обряде венчания

Мерная икона

заказывается

в рост младенца

на момент

рождения

и изображает его

Небесного

Покровителя

По месту нахождения иконы делятся на:

• домовые (семейные, венчальные, мерные, именные),

• путные (дорожные) и

• храмовые (иконостасные,заамвонные, выносные) и т. д.

• Икона, написанная по особому обещанию, именуется обетной.

Спас

Нерукотворный.

XVI в.

Икона «Всех

скорбящих радость»,

принадлежавшая

сестре Петра I

1 - Накладной венец вокруг головы Спасителя

2 - Серебряная рама оклада закрывает поля иконы, оставляя открытым ковчег

3 - В оклад помещены мощи многих святых

4 - Оклад скрывает всю икону, кроме «личного» письма

5 - Оклад украшен бриллиантами, сапфирами, изумрудами, рубинами, гранатами, топазами, аметистами и жемчугом

6 - Оклад был выполнен в 1858г. На его изготовление пошло 6,8 кг золота.

----------------------

Накладные украшения икон(оклады, ризы, цаты), покрывающие поверх красочного слоя часть иконной доски или всю её, кроме нескольких значимых элементов, для которых сделаны прорези,

встречаются на православных иконах всех стран. Однако наибольшая роскошь и размах свойственны произведениям русских мастеров.

С начала XX в. традиция обкладывания икон ризами начинает приходить в упадок.

Торжество православия

(фрагмент).

Византия,

первая

половина XV в.

Евангелист Лука,

пишущий икону

Богоматери.

Поволжье, XVI в.

К. А. Савицкий.

Встреча иконы

(фрагмент).1878 г.

И.Е. Репин.

Крестный ход в

Курской губернии.

1883 г.

Основная мысль догмата иконопочитания: «Честь, воздаваемая образу, переходит на Первообраз».

В соответствии с этой идеей, образ Личности (ипостаси) есть действительно (по действию-энергии) сама Личность, хотя и не тождественен ей, и имеет иное естество (дерево и краски).

Догмат иконопочитания подчёркивает, что чествование икон и поклонение им относится не к материалу иконы, не к дереву и краскам, а к тому, кто изображён на иконе (первообразу).

Согласно вероучению традиционных христианских конфессий, иконопочитание возможно по причине Воплощения Бога-Слова, воспринявшего плоть. Поэтому, согласно этому взгляду, возможно

изображение Бога и почитание святых изображений — икон.

Этот взгляд, однако, не разделяют многие другие христиане, например, протестанты. Почитание икон может принимать форму идолопоклонства, когда поклоняются самой иконе, а не тому, что на ней

изображено. Иконе приписываются магические свойства.

На Руси такое представление об иконах получило широкое распространение, при этом большое влияние оказало прежнее язычество. Иконам молились, приносили жертвы (например, восковые свечи, в которые

залепливались деньги), ждали от них милостей. С большим энтузиазмом принимались в народе сообщения о чудотворных иконах. Подобное отношение, несовместимое с догматом об иконопочитании,

систематически критикуется православными богословами.

А. Альтдофер. Рождество

Марии. XVI в.

Рождество Богоматери.

Новгород, XV в.

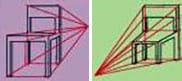

Линейная и обратная

перспективы

В чем отличие иконы от картины на религиозную тему?

Картина представляет собой художественный образ, созданный творческой фантазией художника и являющийся формой передачи его собственного мироощущения, зависящего от объективных причин:

исторической ситуации, политической системы, от типа и характера самой личности художника, от образа его жизни. Картина должна быть эмоциональна, так как искусство — форма познания и

отражения окружающего мира через чувства.

Икона же — откровение Божие, высказанное языком линий и красок, которое дано и всей Церкви, и отдельному человеку. Мировоззрение иконописца — мировоззрение Церкви. Икона — вне времени,

она — символ инобытия в нашем мире. Авторство иконописца намеренно скрывается, так как икона — творение соборное; иконописание — не самовыражение, а служение и аскетическое делание.

Кисть иконописца бесстрастна: личные эмоции не должны иметь места.

Икона, как и манера чтения молитв псаломщиком, лишена внешних эмоций; сопереживание произносимым словам и восприятие

иконографических символов происходят на духовном уровне.

Картина — средство для общения с автором, с его идеями и переживаниями.

Икона — средство для общения с Богом и святыми Его.

Линейная перспектива, присущая академической живописи, выражает субъективный взгляд на мир. «Эвклидово пространство», согласно о. Павлу Флоренскому, отличается безликостью и неподвижной

бескачественностью. Пространство, представленное в прямой перспективе, — это не его сущность, а внешняя оболочка, приписываемая пространству падшим человеческим умом, утратившим целостность.

Обратная перспектива, характерная для иконы, изображает предмет цельным, в совокупности своих характеристик, минуя «естественные» законы визуального восприятия. Предметы предстают такими,

какими они мыслятся, а не видятся. Удалённые объекты кажутся более масштабными, а невидимые грани предмета — видимыми. По мнению св. отцов, такое «умное» видение было свойственно Адаму до грехопадения..

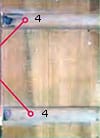

Преображение Господне.

Феофан Грек(?).Ок.1408 г.

Единовременность изображения в иконе

1 - Господь Преобразившийся

2 - Христос, поднимающийся с учениками в гору

3 - Христос с учениками спускаются с горы

4 - Ученики, павшие «на лица свои» (Мф.17:6)

• На иконе изображается не столько сам предмет, сколько идея предмета; все подчинено раскрытию внутреннего смысла. Отсюда «деформированные» — удлинённые пропорции фигур — идея преображённой плоти,

обитающей в Мире Горнем.

• Для иконы характерна обратная перспектива, где точка схода располагается не в глубине картинной плоскости, а в предстоящем пред иконой человеке — идея изливания Мира Горнего в наш дольний мир.

• Отсутствие внешнего источника света. Свет исходит от ликов и фигур — как символ святости.

• Цвет не является средством колористического построения, он несёт символическую функцию. Например, красный цвет может символизировать жертвенность или царское достоинство.

• Для икон характерна единовременность изображения. Образ в иконописи является внепространственным и вневременным: в Вечности нет пространственной и временной удалённости.

Устройство православного храма.

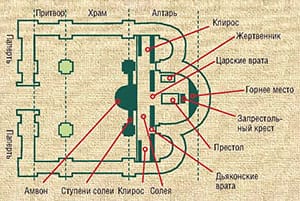

Ряды иконостаса снизу вверх олицетворяют путь духовного восхождения. В нижнем ряду повествуется о земной жизни и подвигах святых, выше изображены земной путь Христа, его жертва и грядущий Страшный суд; затем на Небесах древние пророки и праотцы встречают праведников. Если рассматривать иконостас сверху вниз, он становится образом духовной истории мира — от ветхозаветных предков к настоящему времени, к ежедневно совершающейся церковной службе. Центральные иконы («средники») всех рядов иконостаса образуют символическую связь: за образом Троицы следует напоминание о явлении Христа в земной мир, затем о Страшном Суде, по окончании которого праведники войдут во врата Царствия Небесного (Царские врата).

1-Праотеческий ряд. Праотцы — это ветхозаветные патриархи: Авраам, Иаков, Исаак, Ной.

2-Пророческий ряд. В нём расположены иконы пророков Ветхого Завета — Исайи, Иеремии, Даниила, Давида, Соломона и др.

3-В праздничном ряду расположены иконы двунадесятых праздников

4-Деисусный ряд. Справа и слева от иконы Спаса в силах (Деисуса) находятся иконы святителей и архангелов

5-Местный ряд. Справа от царских врат помещаются икона Спасителя и храмовая икона, слева — икона Богоматери и местночтимая икона

6-На Царских Вратах пишутся обычно иконы четырёх евангелистов и Благовещения Пресвятой Богородицы

7-Аналой, на котором помещается праздничная икона или образ святого

Справа от царских врат помещается икона Спасителя, слева — икона Богоматери, изредка заменяемые на иконы господских и богородичных праздников. Справа от иконы Спасителя обычно находится храмовая икона — икона того праздника или святого, в честь которого освящён данный храм. Остальные иконы в местном ряду могут быть любые. Как правило, это местночтимые иконы.

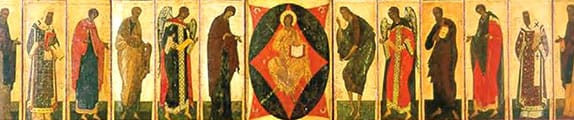

А. Рублёв с помощниками. Деисусный чин иконостаса Успенского собора во Владимире. Ок. 1360 –1430 гг.

А. Рублёв с помощниками. Деисусный чин иконостаса Успенского собора во Владимире. Ок. 1360 –1430 гг.

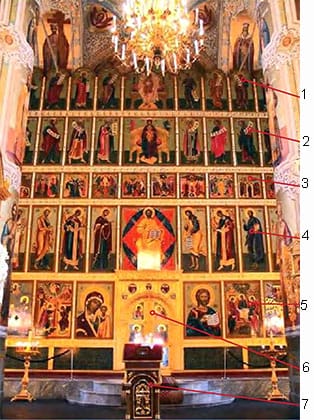

Самый главный и самый большой по размеру ряд иконостаса — деисус (от греч. «моление»). В центре деи- сусного чина представлен Христос Судия, восседающий на троне в окружении небесных сил во время Страш- ного суда (иконографический тип «Спас в силах»). К нему в молитвенном поклоне обращены Богоматерь, Иоанн Предтеча, архангелы, апостолы и святые. Это молитва за весь род человеческий перед Спасителем мира. Икона «Спас в силах» — центральный образ не только иконостаса, но и всего православного храма.

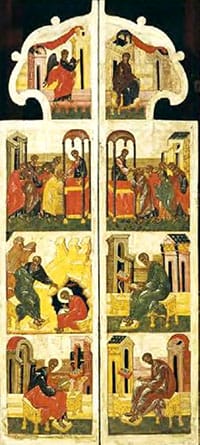

Царские врата — двустворчатые двери иконостаса напротив престола — ведут в алтарную часть храма и символизируют собой врата Рая. Обычно на них помещаются иконописные изображения Благовещения и евангелистов. В древних храмах над царскими вратами, а иногда в верхней части самих врат, помещали изображение евхаристии. Образ Христа писался с обеих сторон: с одной он подает апостолам хлеб, а с другой — подносит им св.чашу. Этим центральная идея православного храма выражается гораздо сильнее и глубже: важнейшее в храме — превращение верующих через евхаристию в соборное тело Христово. Образы евхаристии придают целостность всему иконостасу и выражают законченность идеи Собора, где сочетается Божественное начало с человеческим. После XVI в. вместо Евхаристии над царскими вратами стали помещать изображение Тайной вечери. Царские врата имеют большое символичное значение в православном богослужении. Само название их происходит от того, что через них входит Царь Славы Господь Иисус Христос во Святых Дарах, и нисходит ими во время причащения мирян. В отличие от диаконских дверей, Царские врата открываются только для торжественных выходов или других, описанных уставом, моментов богослужения. В Царские врата могут входить только священнослужители и только во время богослужения.

Источник информации:

Русские иконы / Д.В. Ольшанский. — М.: Астрель; СПб.: Полигон, 2012. — 160 с.ил.