- Спас нерукотворный

- Плат Вероники

- «Спас на убрусе»

- «Спас на чрепии»

- Спас «Мокрая Брада»

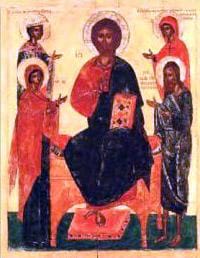

- Спас Вседержитель (Пантократор)

- Иконография Пантократора

- Вершитель судеб

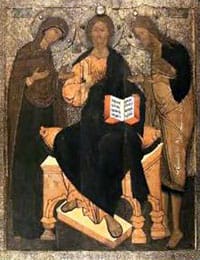

- Спас на Престоле

- Спас в силах

- Смоленский Спас

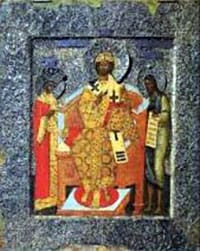

- Царь царей — Великий архиерей

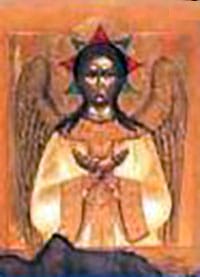

- Спас Благое Молчание

- Спас Эммануил

- Спас Недреманное Око

- Христос Халкит

- Не рыдай мене, Мати

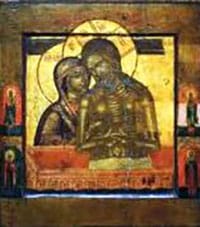

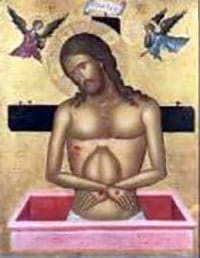

- Царь славы(Христос во гробе)

- Добрый пастырь

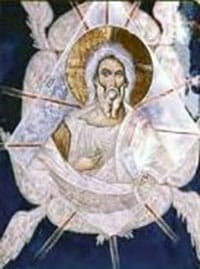

- Ветхий денми

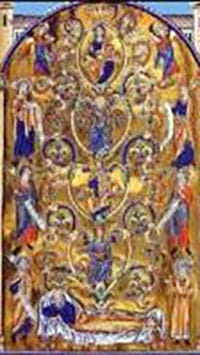

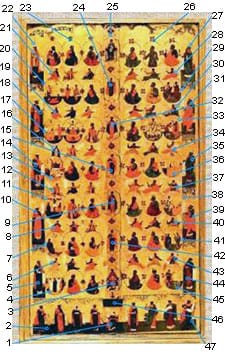

- Древо Иессеево

- Спас Лоза Истинная

- Единородный Сыне

- София премудрость Божия

- Деисус

- Предста Царица

- Иконографические композиции с образом Христа

Творцы христианского учения и самые ранние христианские писатели не оставили никаких описательных изображений внешности Иисуса Христа.

Описание земного облика нарушало бы в их представлении божественную природу Спасителя. Ведущий богослов II в. Ириней Лионский, цитируя апостола Иоанна, так выразил

представление Отцов Церкви о роли телесной оболочки Христа: «Слово Божие стало плотию... чтобы разрушить смерть и оживотворить человека».

Позже описание Христа дал иерусалимский монах Епифаний в «Житии Андрея Первозванного» (1-я пол. IX в.):

Спаситель «былъ весьма прекрасен, красен добротою паче сыновъ человеческихъ, ростом же или телесным возвышениемъ шести полныхъ футов; русые имея волосы и не особенно густые, скорее напоминавшие колосья;

брови же чёрные и не особенно согнутые; очи светлыя и блестящие, красноокий, с долгим носом, с русою брадою, имея длинные волосы — ибо никогда бритва не

коснулась главы Его, ни рука человеческая, кроме Матери Его, в детскомъ Его возрасте; с лёгким склонениемъ выи, настолько, чтобы не вполне прямо держаться

Ему во весь рост; пшеничнаго цвета тела, лицо не круглое, но как у Матери Его, слегка суживающееся книзу, слегка покрывающееся румянцем, настолько,

чтобы выказать благочтивый и разумный нрав и кроткий обычай и во всем безгневную благость, какую описало Слово незадолго в Его Матери, ибо во всем

Он Ей уподоблялся и приравнивался».

Спас Нерукотворный.

Новгород, XIII в.

Спас Нерукотворный.

Ярославль, XIII в.

Новгород, XVI в.

По преданию, первая икона появилась чудесным образом во время земной жизни Спасителя.

Правитель сирийского города Едессы Авгарь заболел проказой.

Услышав о чудесах и исцелениях, совершаемых в Палестине Иисусом, Авгарь уверовал в то, что выздороветь он может, взглянув на лицо Христа, и послал к

Иисусу художника Анания написать Его портрет.

Художник добрался до Иерусалима, видел Иисуса и слышал Его проповедь, но зарисовать Его не смог. Тогда

Он Сам подозвал Анания и, умыв лицо, обтёр его полотенцем (убрусом), на которым чудесным образом запечатлелся Его лик, и подал полотенце Ананию.

Обрадованный художник поспешил с драгоценной ношей — Нерукотворным Образом — к своему господину. Получив чудесное изображение, Авгарь стал быстро

поправляться.

Согласно преданию, образ стал первой в истории иконой. На этих иконах изображается только лик Иисуса Христа, запечатлённый на убрусе

(полотенце), который вписывается во всю доску. Вокруг головы Христа — крестчатый нимб — отличительная особенность иконографии Спасителя.

Наиболее древняя русская икона Спаса Нерукотворного была написана в XII в. новгородским мастером. Она находится в Третьяковской галерее, куда попала из

Успенского собора Московского Кремля.

Лик Спасителя здесь очень выразительный: тёмные большие глаза с тонко очерченными бровями, длинными волосами,

спадающими на плечи двумя локонами с каждой стороны, с небольшой бородой. Икона передает величие Богочеловека.

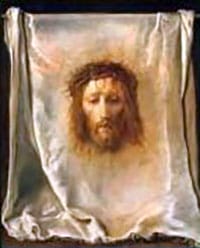

Д. Фетти. Плат Вероники. 1620 г.

По католической легенде, благочестивая еврейка Вероника, сопровождавшая Христа в Его крестном пути на Голгофу, подала Ему льняной платок, чтобы Христос мог

отереть с лица кровь и пот. Лик Иисуса запечатлелся на платке.

В западной иконографии отличительная особенность изображений «Плат Вероники» — терновый венец на голове Спасителя.

Реликвия, именуемая «плат Вероники» хранится в соборе св. Петра в Риме. На платке, на просвет видно изображение лица Иисуса Христа.

Установлено, что изображение было нанесено не краской и не какими-либо известными органическими материалами.

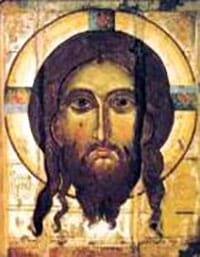

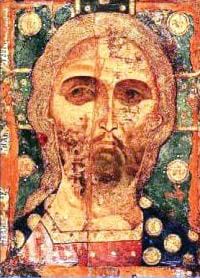

Спас Нерукотворный.

Москва, XV в.

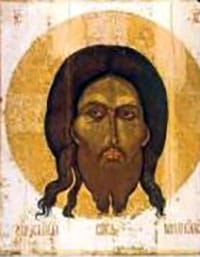

Спас Нерукотворный.

С.Ушаков, XVII в.

На иконах данного типа лик Христа помещён на изображении плата (убруса) светлого оттенка. Изображение гладкого прямоугольного убруса встречается уже на фреске

церкви Спаса на Нередице (Новгород, кон. XII в.)

Убрус со складками начинает распространяться на русских иконах с XIV в. С XV в. драпированный плат могут держать

за верхние концы два ангела. Верхние концы плата на иконе, как правило, завязаны узлами, подчёркнуты складки ткани, а по нижнему краю пущена кайма.

Лик Спасителя — это лик человека средних лет с тонкими одухотворенными чертами, с длинными, вьющимися волосами.

Спас Нерукотворный. Ростов, XII в.

Новгород, XVI в.

По преданию, когда Едесса вернулась к язычеству, образ Спасителя пришлось замуровать в городской стене.

Пять веков спустя, во время осады города неприятелем, образ Христа проступил на черепице или кирпичах, скрывавших нишу с иконой Спаса. Разобрав кирпичную кладку,

люди увидели прекрасно сохранившийся образ.

После этого войска неприятеля неожиданно покинули страну.

Изредка на этом типе икон фоном служит изображение кирпичной или черепичной кладки, чаще фон дан

просто более тёмным (по сравнению с убрусом) цветом.

Спас «Мокрая Брада». XV в.

Новгород, XV в.

Изображения Спасителя с бородой клинообразной формы (сходящейся к одному или двум узким концам) известно и в византийских источниках, однако, только на русской

почве они оформились в отдельный иконографический тип и получили название «Спас Мокрая Брада».

Как и на всех иконах извода «Спас Нерукотворный», лик Христа дан прямолично, глаза окружены широкими тенями, зрачки чуть скошены в сторону, влево.

Тысячи «нерукотворных» икон с ликом Христа, копировавшихся, начиная с VI в., создали традицию, не позволявшую иконописцам делать отступления от канона.

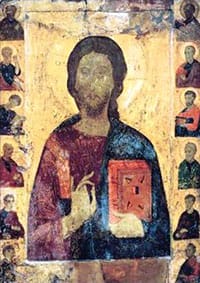

Спас с апостолами.

Ярославль, XVI в.

Феофан Грек. Пантократор.

Роспись купола церкви

Спаса на Нередице.

Новгород, XIV в.

Византия, XVI в.

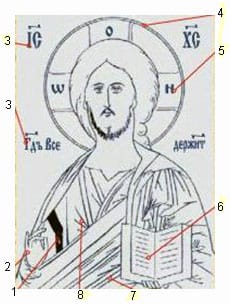

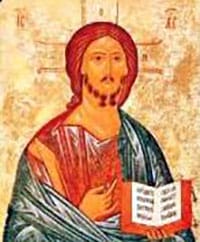

Центральный образ в иконографии Христа представляет Его как Небесного Царя и Судию.

Вседержителем Господь многократно именуется в Ветхом и Новом Завете. Спаситель может изображаться в рост, сидя на троне, по пояс, или огрудно.

В левой руке свиток или Евангелие, правая обычно в благословляющем жесте.

Образ Христа Вседержителя традиционно занимает пространство центрального купола

православного храма.

Создатель и властитель мира будто обозревает землю с небес, говоря: «Аз есмь Альфа и Омега, кто Был, кто есть и кто будет, Всемогущий».

Именословное благословление,

закрытая ладонь

Двуперстное благословление,

открытая ладонь

1 - Клав — нашивная вертикальная полоса на правом плече

хитона, символ чистоты и совершенства человеческой

природы Спасителя

2 - Пальцы правой руки Спасителя сложены в благословляющем жесте

3 - На иконе помещено сокращённое именование Спасителя

4 - Нимб

5 - В крест нимба, состоящий из 9 линеек, вписаны буквы, обозначающие «сущий»

6 - Книга, которую Господь Вседержитель держит в левой руке, может быть изображена в виде свитка, закрытой (кодекс) и открытой Книги. Раскрытая книга обязательно содержит цитату из Священного Писания

7 - Гиматий — прямоугольный кусок ткани в виде плаща — использовался как верхняя одежда

8 - Спаситель облачен в характерные для периода Его земной жизни одежды. Хитон — одежда в виде рубахи

Благословение писалось на иконах в двух видах — двуперстное и именословное.

Первый вид — три пальца сложены, указательный и средний подняты — типичен для греко-восточной иконографии и в древности являлся превалирующим.

Начиная с IX в. основным делается именословие — большой, средний и безымянный пальцы сложены, указательный и мизинец подняты.

Также варьируется поворот благословляющей руки

— ладонь может быть открытой или закрытой

• «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин.13:34).

• «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек» (Ин.11:25,26).

• «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира...» (Мф. 25:34).

• «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин.12:36).

• «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас... ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко» (Мф.11:28–30).

• «Приготовляйте себе сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» (Лк.12:33–34).

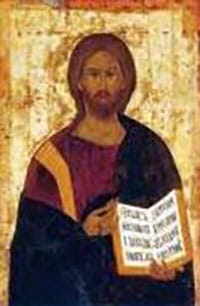

Спас Вседержитель.

Новгород, XVI в.

Спас Вседержитель.

Ростов, XVI в.

При исполнении одного и того же канона изографы разных школ по-разному представляли Спасителя.

На новгородской иконе Христос предстает Мудрым Учителем. В открытой книге — фраза из Евангелия: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас...» .

Ростовская икона изображает Вершителя судеб, который хотя и открыто благословляет людей, но Тайную Книгу перед ними он ещё не раскрыл.

Характерен на обоих иконах цвет гиматия — тёмно-зелёный.

Он обычно присутствовал там, где начиналась жизнь — в сценах Рождества Христова. Так что иконы относят верующего в самое начало земной жизни Спасителя.

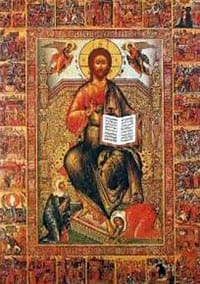

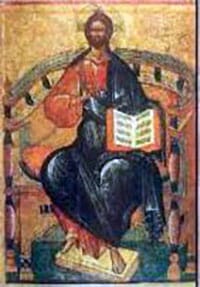

Спас на престоле.

Посл.четв.XIII в.

Спас на престоле

со сценами

Деяний и Страстей.

Ярославль, 1680-е гг.

Спас Вседержитель на

престоле. Новгород, XV в.

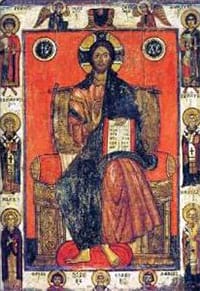

Царь царей и грозный Судия — таким изображается Христос на иконах этого типа.

Христос в царских одеждах сидит на троне с открытым Евангелием в руке (именно открытое Евангелие — символ Страшного суда).

Согласно этому канону Христос изображается в сверкающей золотом или алой одежде, часто украшенной крестами, на голове иногда изображают корону (митру).

Фон иконы («свет»), как правило, золотой.

Спас на престоле — грозный Судия, но также и избавитель бессмертных праведных душ в конце времён.

Изображения Спаса на престоле встречаются ещё в римских катакомбах, но окончательно иконография складывается в послеиконоборческий период (к X в.).

Престол понимается как атрибут царского достоинства, Бог являлся ветхозаветным пророкам восседающим на престоле; сидя на престоле будет совершать Господь Страшный Суд (Мф. 25: 31–34, 41).

Иконография Спасителя, сидящего на престоле, в рисунок которого включены символы евангелистов, типична для зрелого XVIII в. Стиль письма следует манере изографов Оружейной палаты конца XVII в. и,

одновременно, ярославским художественным традициям. Высветленность фона и определённость рисунка свидетельствуют о воздействии классических стилевых тенденций.

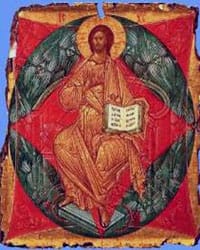

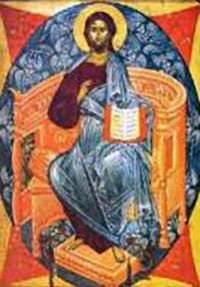

А. Рублёв. Спас в силах. 1410-е гг.

Тверь, XVI в.

Кострома, посл.четв. XVII в.

Эта икона является образом Второго пришествия Иисуса Христа, как его представляли себе пророки.

В убранстве русского православного храма «Спас в силах» занимает особое место — в центре иконостаса, что соответствует важности заключенного в нём смысла.

В центре иконы изображается Христос Судия, сидящий на троне, держащий Евангелие и благословляющий зрителя жестом правой руки.

Фигура Христа вписана в красный ромб, помещённый внутри синей сферы (овала), которая, в свою очередь, вписана в красный квадрат. Поле голубого овала записано полупрозрачными изображениями

Сил и прочих небесных чинов, а по углам внешнего красного четырёхугольника изображаются символы евангелистов — ангел, лев, телец и орёл.

«Спас в силах» — это своеобразный библейский трактат, исполненный знаков и символов.

Спаситель предстает в сиянии божественного огня (красный ромб). Круг, как бесконечная всеобъемлющая фигура,

символизирует Царство небесное, а красный четырёхугольник означает землю, которая состоит из четырёх стихий и ориентирована по четырём сторонам света. Даже сам колорит иконы, построенный на

комбинациях земного красного и небесного голубого цветов, символизирует сочетание в образе Христа божественного и земного начал.

Смоленский Спас

с притчами. XVI в.

Смоленский Спас

с избранными

святыми. 1800-е гг.

Первой русской иконой, где святые припадают к ногам стоящего Спасителя, считается образ Спаса Смоленского.

Её появление связано с событиями русской истории — 1 августа 1514 г. Московская Русь отвоевала Смоленск в сражении с литовскими войсками. В память об этом на Фроловских (Спасских) воротах

Московского Кремля был поставлен ростовой образ Христа Вседержителя, который в 1521 г. заменила фресковая икона.

Изображения припадающих к ногам Спасителя преподобных Сергия Радонежского и Варлаама Хутынского связывают с чудесным избавлением Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея.

Христос Великий Архиерей.

Киев,собор св.Софии, XI в.

Великий Архиерей. XVII в.

Спас на престоле —

Великий Архиерей. XIX в.

Царь царей — особый эпитет Христа, заимствованный из Апокалипсиса (Откр.19:11–17), а также иконографический тип, изображающий Иисуса Христа как «Царя царствующих и Господа господствующих» (Тим. 6:15).

Самостоятельные иконы Царя царей встречаются редко, чаще подобные изображения входят в состав особой деисусной композиции.

Обычно Христос изображается в царском одеянии, со множеством диадем на голове, в левой руке, от левого плеча в сторону («из уст») направлен меч.

Иногда атрибуты Царя царей изображаются и на образе смешанной иконографии «Архиерей Великий — царь царей».

Спас Благое Молчание.

Середина XVII в.

Спас Благое Молчание.

Поморское письмо. XIX в.

XIX в.

Редко встречающийся тип образа Спасителя, связанный с текстом пророчества Исайи (42, 1–2):

«Уповаю на Него, Того, Кто возвестил народам истину. Он не закричит и не пожалуется, но глас Его будет услышан на улицах».

Икона изображает Христа Ангелом Великого Совета до прихода к людям, до воплощения. Руки Его сложены и прижаты к груди, за спиной — опущенные крылья.

Один из квадратов, образующих восьмиконечную звезду в нимбе, обозначает божественность Господа, другой знаменует собой непостижимость Божества.

Спас Эммануил. Конец XIII в.

Спас Эммануил. XVIIв.

Спас Эммануил. Палех, XIX в.

Спас Эммануиил («с нами Бог») — иконографический тип, представляющий Христа в отроческом возрасте.

Наименование образа связано с пророчеством Исаии (Ис. 7:14), исполнившимся в Рождестве Христовом (Мф. 1:21–23).

Необходимость икон данного типа вызвана, вероятно, ответом Церкви на ересь Нестория, отрицавшую Божество Иисуса до Крещения.

Имя Эммануил присваивается любым изображениям Христа-отрока — как самостоятельным, так и в составе композиций икон Богородицы с Младенцем, Отечества, Собора Архангелов и др.

Отрок Христос изображается отмеченным печатью духовной зрелости.

Спас Недреманное Ок. XVI в.

Москва, XVI в.

Средоточие композиции составляет образ Отрока Христа, с открытыми глазами почивающего на ложе; голова покоится на руке.

Ему предстоят Богородица у изголовья и Ангел с рипидою у ног. Сверху слетает Ангел с восьмиконечным крестом, тростью и копием в руках.

В качестве фона избирается или пустынный гористый ландшафт, по греко-афонской традиции, или цветущий сад, отвечающий русским привязанностям.

Иконография образа складывается на основе некоторых библейских пророчеств, сравнивающих Христа со львом. Льву приписывалась способность спать с открытыми глазами,

что выражало идею спасительной смерти Христа. Эта мысль, а также иносказательность её передачи позволяют установить значения частных элементов композиции.

Христос. Византия, XIII в.

Спас Златые Власы. Ярославль,

первая четверть XIII в.

Спас Ярое Око. Москва,

середина XIV в.

Иконографический образ Христа, в котором за Его головой изображён крест, а нимб отсутствует, получил своё название от константинопольских ворот Халки.

Изображённый на них древний образ Спасителя являлся одним из важнейших символов Константинополя.

В 726 г. образ был уничтожен по приказу императора Льва III, что ознаменовало начало массового уничтожения икон и фресок в период иконоборчества.

Восстановленный в 787 г. при императрице Ирине, образ был вновь уничтожен императором Львом V Армянином, который приказал вырубить на его месте рельефное изображение креста.

После окончательной победы иконопочитателей в 843 г. образ Христа Халкита был первым восстановлен преподобным Лазарем Иконописцем, который выложил мозаическую икону поверх фигуры креста.

Возрождённый образ приобрёл большую популярность и многократно воспроизводился. Хотя, по мнению исследователей, первоначальный образ Христа Халкита был ростовым, все воспроизведённые образы

с крестом вместо нимба являются оплечными либо поясными.

Икона «Спас Златые власы» получила своё название за особый приём изображения волос Христа: они выписаны тончайшими линиями по золотому фону.

Исследователи считают, что талантливый живописец принадлежал к владимиросуздальской школе. Находится в Успенском соборе Московского Кремля.

Созданная московским мастером икона «Спас Ярое Око» отличается особо строгим, проницательным выражением глаз. Недаром святой Иоанн Кронштадтский писал о ней:

«Всевидец Господь в одном акте Божественного видения видит все века и всех людей, всю их жизнь со всеми помыслами, чувствами, намерениями, делами, словами.

Страшное око, от которого ничто утаиться не может!».

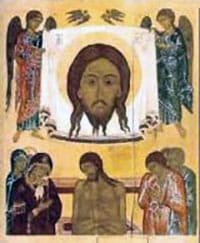

«Не рыдай мене, мати».

Москва, XVI в.

И.Балякин.«Не рыдай мене, мати».

Палех, 1769 г

«Не рыдай мене, мати»

со святыми на полях.

Невьянск, конец XVIII—нач.XIX в.

Эта иконографическая композиция посвящена оплакиванию Христа и совмещает сцены «Снятия со креста» и «Положение во гроб».

Обнажённое тело Спасителя наполовину погружено в гроб, голова приопущена, глаза закрыты, руки сложены крест-накрест. За спиной Христа крест, часто с орудиями страстей.

Название композиции взято из ирмоса девятой песни канона Космы Маюмского на Великую Субботу, послужившего также одним из источников иконографии:

«Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Его же во чреве без семене зачала еси Сына: востану бо и прославлюся, и вознесу со славою непрестанно, яко Бог, верою и любовию Тя величающия».

Чаще всего слева (по отношению к зрителю) от Христа изображается оплакивающая Его Богородица, состав прочих предстоящих различен в разных изводах и повторяет подбор персонажей сцены Распятия.

В сочетании с изображением Нерукотворного Образа Спасителя, образует устойчивую составную композицию, при этом Спас Нерукотворный (чаще с ангелами) изображается в верхнем регистре иконы.

Христос во гробе. Греция, XIIв.

Христос во гробе.

Эта икона изображает Христа по пояс, стоящим в гробу, на фоне креста, со склонённой главой и закрытыми глазами, с руками, скрещёнными впереди или бессильно опущенными вдоль тела, и следами ран.

Образ сопровождается надписью «Царь Славы» или реже «Снятие со креста». Положение рук, головы, надписи, креста и гроба не являлось обязательными и строго фиксированным.

Данная иконография не является изображением какой-либо из Страстей и имеет символический, а не повествовательный характер.

Русская икона. XIX в.

Рисунок из римских катакомб.

III в.

Мозаика католического храма. XIX в.

Это символическое именование Иисуса Христа, заимствованное из Ветхого Завета и повторённое Христом в Новом Завете в аллегорическом описании своей роли учителя.

Данная литературная метафора стала источником для особого типа символического изображения Христа в виде безбородого юного пастуха с жезлом, окружённого пасущимися овцами, или же,

согласно евангельской притче, — с заблудшей овцой, вскинутой на плечи. В II–IV вв. этот образ являлся чуть ли не единственным воплощением христианского Бога в человеческом облике.

В IV в., когда христианство превращается в государственную религию, начинают складываться другие варианты иконографии. Тем не менее, Добрый Пастырь воспринимается ещё как наиболее чистый и

правильный вариант изображения.

Начиная с VI в. иконография становится все более редкой. Постановлениями Трулльского собора в 692 г. аллегорические изображения Христа в православии были запрещены. В Византии, в числе прочих

изображений Христа они были уничтожены в эпоху иконоборчества (VIII в.).

Мотив исчезает полностью в Средневековье, чтобы вновь, с гораздо меньшей популярностью, вернуться в западноевропейском искусстве в XV–XVI вв. в убранстве церквей — скульптуре, витражах.

В православной иконописи этот сюжет крайне редок. Кроме того, он не содержится в ерминии, то есть скорее всего, не каноничен.

Самые старые изображения относятся к XVIII в. и, скорее всего, проникли на Русь через Западную Украину, где тема пришла в униатскую иконопись под влиянием западноевропейской иконографии.

Ветхий денми. Синай,VIIв.

Дамиане. Фреска. Убиси,

Грузия, XIV в.

В основе символического иконографического изображения Христа в образе седовласого старца — текст Книги пророка Даниила, описывающий видение Ветхого денми,

одеяние Которого «было бело, как снег, и волосы главы Его — как чистая волна» (Дан 7. 9), и Откровения ап. Иоанна Богослова: «глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег» (Откр 1. 14).

Святые отцы связывали этот образ с темой Воплощения Предвечного Сына Божия и искупительной жертвы, а также с образом грядущего Судии Второго пришествия.

Древо Иессеево. 1560-е гг.

Миниатюра из псалтири. XII в.

Древо Иессеево

(Родословие Иисуса Христа).

Вторая половина XVII в.

Древо Иессеево — символическое наименование родословия Иисуса Христа, который, согласно ветхозаветным пророчествам, должен был родиться в колене Иудином из царского рода Давида, сына Иессеева. (Ис XI, 1–5).

Полностью родословие Иисуса приведено в Евангелиях от Матфея (Мф I, 1–17) и Луки (Лк III, 23–38).

Икона «Древо Иессеево» представляет лежащего на земле Иессея, из груди которого разрастается родословное древо с изображениями предков Христа в медальонах.

В Евангелии от Матфея сказано: «Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.»

Число четырнадцать — это удвоенная семёрка, а семёрка в то время считалась священным числом.

1 - Пророк Валаам

2 - Неизвестный философ; Иисус сын Сирахов (?); Сивилла; Сивилла

3 - Пророк Давид

4 - Вознесение; Праотец Озия; Праотец Исаак

5 - Аристотель

6 - Пророк Михей; Пророк Иов (?); Праотец Салафииль

7 - Псалом 84: «Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес» (Пс. 84 : 12);Праотец Ахаз (?); Праотец Иуда (?)

8 - Пророк Аввакум (?); Праотец Мельхиседек (?); Праотец Авиуд

9 - Праотец Ровоам

10 - Диоген(?)

11 - Распятие; Праотец Манассия (?); Праотец Есром

12 - Пророк Гедеон (?); Пророк Иезекииль(?); Праотец Азор (?)

13 - Рождество Христово; Праотец Иосия; Праотец Аминодав

14 - Хелон

15 - Праотец Авия (?)

16 - Пророк Илья; Неизвестный пророк (Исайя?); Праотец Ахим

17 - Праотец Салмон;

18 - Пророчество Сивиллы Южной (царицы Савской); Три отрока в пещи огненной;

19 - Лисимах

20 - Пророк Захария; Пророк Аггей (?); Праотец Елеазар

21 - Лествица Иакова; Руно Гедеоново; Праотец Овид

22 - Пророк Варух; Неизвестный пророк; Праотец Иаков

23 - Неизвестный философ

24 - Елисей (Елисит) Древоделец (?); Симеон Богоприимец; Иоаким

25 - Праотец Иосафат

26 - Богоматерь с Младенцем на престоле

27 - Иосиф Обручник; Иоанн Предтеча; Ефам Езрахит

28 - Плутарх (?)

29 - Праотец Матфан; Пророк Иеремия; Пророк Осия

30 - Праотец Вооз; Пророк Валаам; Вручение скрижалей Моисею

31 - Праотец Елиуд; Пророк Иоиль; Пророк Амос

32 - Анаксорид

33 - Праотец Аса (?)

34 - Праотец Наасон; Христос Эммануил на троне (Видение Иезекииля); Помазание Давида на царство

35 - Праотец Садок; Пророк Елисей; Пророк Наум

36 - Солон

37 - Праотец Арам; Праотец Амон; Акафист Богоматери, икос VI

38 - Праотец Елиаким; Пророк Софония; Пророк Даниил

39 - Праотец Фарес; Праотец Езекия; Плач Христа об Иерусалиме (?)

40 - Евридит (?)

41 - Праотец Зорававель; Пророк Авдий; Пророк Иона

42 - Праотец Иаков (?); Праотец Иоафам; Сретение

43 - Праотец Соломон

44 - Праотец Ехония; Пророк Иессей; Пророк Аарон

45 - Афродитиан

46 - Праотец Авраам; Праотец Иорам; Видение пророка Даниила

47 - Праотец Иессей изображён лежащим. Из его груди вырастает виноградная лоза, образующая медальоны,в которых заключены прочие фигуры и сцены

48 - Сивилла; Неизвестный философ; Сивилла; Менандр (?)

Христос «Лоза Истинная».

Греция, ХVI в.

Христос-виноградарь.

Украина, Подол,

конец XIX–начало XX в.

Этот редкий иконографический тип изображает Христа в соответствии с евангельскими словами: «Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин.15:5).

В ранних вариантах (XV в.) Христос окружён лозой, в ветвях которой изображены Богородица, Иоанн Предтеча и апостолы.

В более поздних (XVII–XVIII вв.) вариантах усиливается евхаристическое, назидательное содержание: на лозе, вырастающей в руках или из прободённого ребра Спасителя, виноградная гроздь,

которую Христос отжимает в потир.

Единородный Сыне.

Начало ХVIII в.

Урал, конец XIX в.

Композиция, составленая на текст песнопения, исполняемого на литургии Иоанна Златоуста, по сути представляет собою Новозаветную Троицу.

В центре изображены: Господь Саваоф в славе, с Духом Святым в виде голубя на лоне; ниже — Спас Эммануил, восседающий на херувимах, в славе, поддерживаемой двумя ангелами;

в правой руке его — тетраморф (символы евангелистов), в левой — свиток с текстом.

По сторонам — два ангела, которые держат солнце и луну, и ещё два ангела, на фоне высоких зданий, левый ангел — с кадилом.

Ниже — композиция «Не рыдай Мене Мати». Внизу слева ангел побивает поверженного и прободённого крестом сатану.

На кресте восседает Христос в образе воина в доспехах, от вида Которого толпа нечистых пытается укрыться в чёрной пещере.

Справа внизу звери, пожирающие грешников, и смерть с косой на апокалиптическом звере.

София Премудрость Божия.

Новгород, XVI в.

Пир Премудрости

(Премудрость созда Себе дом).

Новгород, XVI в.

«Премудрость созда Себе дом».

XVII в.

В иконографии идея Бога — Промыслителя о Мире — выражена в образах Софии.

Это космическое (часто женское) существо, содержащее в себе идеальный прообраз мира. Представление о Софии как о «Премудрости Божией» получило особое развитие в Византии и на Руси.

В русской религиозной философии XIX–XX вв. учение о Софии развивали В.С.Соловьёв, С.Н.Булгаков, П.А.Флоренский, Евг.Трубецкой.

«София» — предвечный замысел Божий о мире, та Мудрость, которой сотворён мир, она сопоставима с изначальным Словом.

В верхней части иконы — образ вечного Слова, Евангелия, окружённого ангелами.

Ниже — образ Самого Слова Воплощённого, Христос в сиянии Божественной славы.

Ещё ниже, в непосредственном подчинении творящему Христу, София Премудрость на тёмном фоне ночного неба, усыпанного звёздами: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Звёзды, сияющие на небе, это — огни, зажжённые во тьме Премудростью, рассыпанные в ней искры Божьего света, миры, вызванные из мрака небытия её творческим актом.

На русской почве к XV–XVI вв. складывается богатая иконография Софии. София имеет облик Ангела; её лик и руки — огненного цвета, за спиной — два крыла. Она одета в царское облачение

(далматик, бармы), на голове — золотой венец.

Ей предстоят (как Христу в иконографии «деисуса») молящиеся Дева Мария и Иоанн Креститель; над её головой виден по пояс благословляющий Христос (т.о., не тождественный Софии, но являющий Собой её «главу»,

примерно так, как Он же есть, по новозаветному учению, «Глава» Церкви).

Личный облик Софии как в византийско-русской, так и в католической традиции, постепенно сближается с образом Девы Марии, как просветлённой твари, в которой становится «софийным»,

облагораживается весь космос.

1 - Семь ступеней, ведущих к Премудрости, — Вера, Надежда, Любовь, Чистота, Смирение, Благодать, Слава — имеют цвета радуги.

Деисус со святыми Варварой и

Параскевой. Псков, XIV в.

Пятифигурный деисусный чин.

Вторая половина XVIII в.

Деисус. Великий Устюг,

XVI в.

Деисусом называют икону или группу икон, в центре которой изображён Христос.

Такой тип икон чаще всего встречается в иконографии Пантократора. Справа от Христа изображена Богоматерь, а слева — Иоанн Креститель, представленные в традиционной позе молитвенного заступничества.

Со временем деисусный ряд увеличился за счёт изображения архангелов Гавриила и Михаила, воинов-великомученников Дмитрия и Георгия Солунского, апостолов Петра и Павла,

а также византийских святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого.

На подобных иконах могут быть изображены святые отцы, апостолы, мученики и т. д. Основной догматический смысл деисусной композиции —

заступничество за людской род перед лицом Небесного Царя и Судии, посредническая молитва.

В послеиконоборческую эпоху икона «деисус», как правило, размещалась на архитраве невысокой алтарной преграды, которая находится в византийском храме. И затем уже в России она превращается в деисусный

чин высокого иконостаса.

В домашнем иконостасе образ Иоанна Предтечи часто заменяется иконой Николая Мирликийского — наиболее почитаемого в России святого.

Предста Царица. Карелия,

конец XIV в.

Царь Царем. Суздаль,

вторая половина XVI в.

Этот иконографический тип деисуса иллюстрирует текст 44-го псалма: «Предста Царица одесную Тебе, в ризы позлащенны одеяна, преиспещрённа...» в его экзгетическом толковании: царь — Иисус Христос,

царица — Богоматерь (Церковь).

Иконография возникла в византийском искусстве XIV–XV вв. и вскоре стала известна и в России. Иисус изображается сидящим на престоле в царской далматике и лоре, на голове коронакамилавка

с подвесками, в руки помещены Евангелие и жезл (иногда посох).

Изображение Христа сопровождают надписи «Царь Царем», «Судия праведный», «Грозный Судия».

Богородица изображается слева от Иисуса в молитвенном положении. На ней царские одежды и корона.

В её руке может находиться свиток с молитвой, обращённой к Иисусу. Справа от Иисуса в традиционных для него одеждах изображается Иоанн Креститель.

«Хвалите Господа с небес».

Сольвычегодск, конец XVI в.

Апостольская проповедь.

Ф.Зубов, Ярославль, 1660-е гг.

«Отрыгну сердце моё слово

благо». Новгород, XVI в.

«Хвалите Господа с небес» — композиция, иллюстрирующая 148-й псалом.

Верхняя часть посвящена воспеванию небес, в центре которой — Христос, восседающий на престоле в окружении ангелов.

Ниже размещены группы пророков, апостолов, святителей и все праведные народы, внизу — реальные и мифические звери.

«Апостольская проповедь» — многофигурная композиция, имеющая в центре ростовую фигуру Христа, окружённую в секторах круга сценами призвания, служения и кончины апостолов.

«Отрыгну сердце моё Слово Благо...» — первая строка 44-го псалма. Благое Слово, излившееся из сердца Отца, являет образ предвечного рождения Христа — Бога-Слова,

и одновременно воплощения замысла Божиего о спасении человечества.