Непосредственное изображение Троицы противоречило бы концепции вечного, непостижимого и триединого Бога: «Бога не видел никто и никогда» (Ин.1:18), поэтому каноническими признаны лишь изображения в символическом виде — главным образом, Троица Ветхозаветная. Изображения Новозаветной Троицы широко распространены по сей день, хотя определением Большого Московского Собора 1667 г., осудившего патриарха Никона, они были запрещены. С другой стороны собор делал исключение для изображений Апокалипсиса, где полагает изображение Бога Отца допустимым «ради тамошних видений» Бога Отца в образе Старца, Ветхого днями, данных в Откровении. Так как днём Святой Троицы в Православном календаре называют праздник, установленный в честь сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы, то праздничной иконой этого дня будет также образ Сошествия Святого Духа.

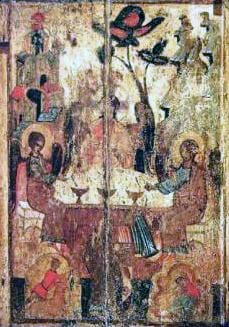

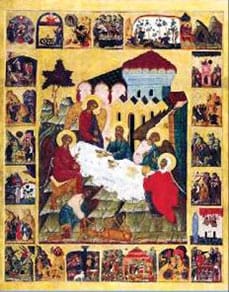

Ростово-Суздальская школа,

начало XIV в.

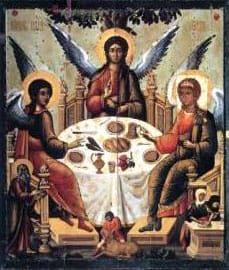

Москва, XIV в. (запись 1700 г.)

Псков, первая половина XVI в.

Святая Троица в бытии.

Сольвычегодск, 1580-е г.г.

В православной иконографии Троицы наиболее часто используется сюжет так называемого «гостеприимства Авраама» — явления ему трёх ангелов:

«И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатёр, во время зноя дневного. Он возвёл очи свои и взглянул, и вот,

три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатёр и поклонился до земли, и сказал: „Владыка! Если я обрёл

благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом,

а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите; так как вы идёте мимо раба вашего... И взял масла и молока и телёнка

приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели. (Быт.18:1-8)»

В христианском богословии три ангела символизируют собой ипостаси Бога, которые мыслятся как нераздельные, но и неслиянные — как единосущная Святая Троица.

На ранних иконах (например, в римских катакомбах) изображение предельно исторично, но уже в первых композициях можно отметить подчёркнутую

одинаковость гостей Авраама. Изокефальность, равноправность путников показана и одинаковыми одеждами, и одинаковыми позами.

Позже исторический план изображения полностью вытеснен символическим. Три ангела рассматриваются теперь только как символ троичного Божества. Но в состав

иконографических композиций продолжают входить Авраам, его жена Сарра, множество мелких второстепенных деталей «приземляют» изображение,

возвращая его к историческому событию.

Понимание трёх ангелов, как изображения Троицы, порождает желание выделить среди них ипостаси,

а вывод о возможности или невозможность подобного вычленения порождают два основных вида композиции: изокефальный и неизокефальный.

В первом случае ангелы подчёркнуто равны, а композиция предельно статична, во втором один из ангелов (обычно центральный) так или иначе

выделен, его нимб может содержать в себе крест, а сам ангел подписывается сокращением ІС ХС (атрибуты Христа). Споры вокруг подобных композиций

приводили к появлению даже таких икон, где у каждого ангела были атрибуты Христа.

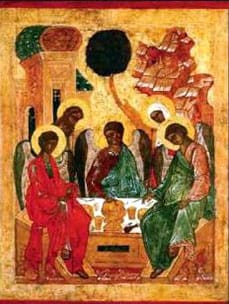

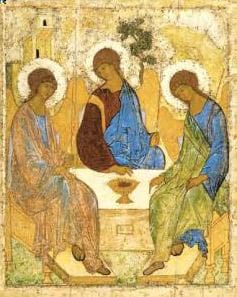

А. Рублёв. Троица Живоначальная.

Ок. 1411 г.

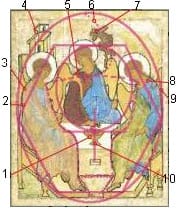

1 - Отойдя от традиционной иконографии, Рублёв поместил в центре композиции единственную чашу, а её очертания повторил в контурах боковых ангелов

2 - Внешние контуры фигур образуют шестиугольник, символизирующий вифлеемскую звезду, а также — ещё один знак гармонии

3 - В облике ангела слева читается отеческая начальственность. Взгляд обращен к другим ангелам. Светло-лиловый цвет одежд свидетельствует о царственном достоинстве.

Все это указывает на первое лицо Святой Троицы — Бога-Отца.

4 - Дом воплощает Божие Домостроительство

5 - Центральный ангел выделен выразительным контрастом цветных пятен. Его одежды (красный хитон, синий гиматий, нашитая полоса — клав)

явно отсылают к иконографии Иисуса Христа

6 - В контурах фигур можно разглядеть намек на инь-янь — восточный символ единства противоположностей

7 - Дерево — мамврийский дуб — превратилось у Рублёва в Древо Жизни, стало указанием на живоначальность Троицы

8 - Ангел с правой стороны изображён в одежде дымчато-зелёного цвета — это ипостась Святого Духа

9 - Вся композиция вписана в эллипс, внутри прочитывается ещё один круг — символ покоя и совершенства

10 - Композиция «крепится» крестом, который проходит через чашу и фигуру центрального ангела

-------------------------

Наивысшей степени раскрытия духовной сути Пресвятой Троицы достиг Андрей Рублёв в своей иконе «Живоначальной Троицы», написанной для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.

«Троица» Рублёва — самое выдающееся произведение из всех сохранившихся изображений этого сюжета. Чисто художественными средствами мастер сумел передать существо догмата о Св. Троице — Её нераздельность и неслиянность.

В иконе нет подробностей и сюжетной канвы — ни Авраама с Саррой, ни слуги, закалывающего тельца: ничто не отвлекает от созерцания трёх ангелов, восседающих за трапезой. Они представлены в разных позах и поворотах, но их фигуры зрительно вписываются в круг, обусловливающий неразрывное единство композиции. Одежды ангелов различны по цвету, однако их объединяет чистый ультрамарин, примененный в хитонах крайнего ангела и гиматии среднего, а также в почти не сохранившихся головных повязках.

Практически невозможно исчерпать то множество значений, которые вложены художником в его образ. Недаром Павел Флоренский писал: «Есть Троица Рублёва, следовательно, есть Бог».

Распятие в лоне Отчем. XVII в.

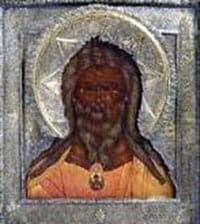

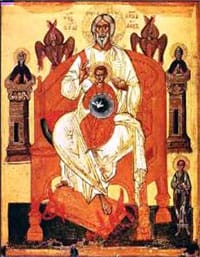

Саваоф. XVI –XVII вв.

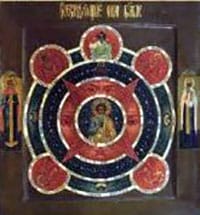

Всевидящее око. XIХ в.

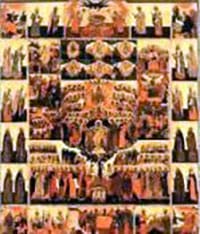

Шестоднев. XVIII в.

Новозаветная Троица — особый вариант изображения Триединого Божества: Отца, Сына и Святого Духа — основывается на евангельских словах Христа:

«Я и Отец одно» (Ин. 10: 15), «видевший Меня, видел Отца» (Ин. 14: 9).

Таким образом, здесь можно сказать, мы на Отца смотрим через Сына

(«Сын есть Образ Отца»). Три ипостаси Святой Троицы символизируют: Бога Отца — седобородый Старец («Ветхий денми»), Бога Сына, Христа — средовек,

Святого Духа — голубь.

Сюжеты Новозаветной троицы ранее XVI в. неизвестны в русском искусстве, впервые их можно видеть на фасадах Успенского собора

Московского Кремля и части большой композиции Страшного суда в том же соборе.

Отношение Православной Церкви к изображению Бога-Отца неоднозначно.

Так, в 1667 г. Большой Московский собор постановил: «Повелеваем убо отныне Господа Саваофа образ впредь не писати: в нелепых и неприличных видениих,

зане Саваофа (сиречь Отца) никтоже виде когда во плоти. Токмо якоже Христос виден бысть во плоти, тако и живописуется, сиречь воображается по плоти,

а не по божеству...».

В зависимости от взаимного расположения фигур различаются несколько иконографических вариантов. Наиболее распространённые — «Сопрестолие»

и «Отечество» — более подробно описаны ниже.

Для западноевропейской религиозной живописи характерна троичная композиция «Распятие в лоне Отчем», в которой Бог-Отец

держит крест с распятым Богом-Сыном. Появление подобной схемы в поздней русской иконописи вызвало бурные споры сторонников и противников сложных аллегорических сюжетов.

Икона, изображающая Господа Саваофа, формально является иконой Новозаветной Троицы: в медальонах изображены Бог Сын (Младенец Христос) и Бог Святой Дух (в образе голубя).

Всевидящее Око — в иконописи сложная символико-аллегорическая композиция, символизирующая Всевидящего Бога. Появляется она в русской иконографии с конца XVIII в.

первоначально как купольное изображение в храмах. Изображение проникло из католической иконографии и является неканоничным. Догматическим основанием такого изображения

являются слова: «Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» (Пс.32:18).

Иконографический вариант с изображением склоненных друг к другу фигур

получил название «Предвечный совет». В композиции «Отослание Христа на землю» Бог-Отец благословляет Христа. Ещё одним вариантом изображения Троицы является Шестоднев — икона,

иллюстрирующая главы книги «Бытие», повествующие о сотворении мира.

Отечество с избранными

святыми. Новгород,

конец XIV в.

На иконе Бог-Отец, восседающий на престоле, на Его коленях — Спас Эммануил, держащий синюю сферу в голубом сиянии, в которой изображён голубь — символ Духа Святого.

За плечами Бога-Отца два шестикрылых серафима. Подножие поддерживают красные крылатые колеса с очами — одни из ангельских чинов — «престолы».

Слева и справа на столпах-колоннах — избранные святые: слева — Даниил, справа — Симеон. Предстоит Троице один из юных апостолов.

Над плечами Бога-Отца и в сфере над голубем повторена надпись IС ХС. Это, возможно, попытка обхода запрета на изображение Бога-Отца: Христос-старец, существующий предвечно в лоне Отца.

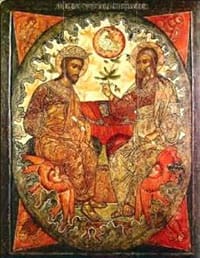

Троица Новозаветная.

Середина XVII в.

Сопрестолие со страстями

Эта композиция содержит фронтальное изображение двух фигур на престолах, иногда на облаках.

В основу этого изображения легло стремление изобразить

Господа Иисуса Христа по вознесении Его, восседающего одесную (по правую руку) от Отца.

Бога Отца изображают в образе старца, сидящего на престоле

в царственных одеждах. В левой руке Он держит державу, а в правой, иногда вместе с Христом, — Шар Вселенной, увенчанный крестом. Правой рукой Он

обычно благословляет Христа. Христос предстает в своих традиционных одеждах. Вверху Святой Дух в образе голубя.

Иногда престол для Христа свободен, а Он приближается к нему в день Вознесения.