ВВЕДЕНИЕ

Глава I. ЖИЛИЩЕ, ДВОР,

НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ Глава II. ОРУДИЯ ТРУДА

И ИНСТРУМЕНТЫ Глава III. ТРАНСПОРТ И УПРЯЖЬ Глава IV. ТКАНИ. Глава V. ОБУВЬ. Глава VI. ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ Глава VII. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ Глава VIII. ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ

XVIII - начала XX в.в. Глава IX. ФОРМЕННЫЙ КОСТЮМ Глава X. ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ Глава XI. НАГРАДНЫЕ И

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ. АРМАТУРА.

ЗНАКИ НА ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ Глава XII. ОРУЖИЕ Глава XIII. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Глава XIV. ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ Глава II. ОРУДИЯ ТРУДА

И ИНСТРУМЕНТЫ Глава III. ТРАНСПОРТ И УПРЯЖЬ Глава IV. ТКАНИ. Глава V. ОБУВЬ. Глава VI. ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ Глава VII. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ Глава VIII. ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ

XVIII - начала XX в.в. Глава IX. ФОРМЕННЫЙ КОСТЮМ Глава X. ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ Глава XI. НАГРАДНЫЕ И

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ. АРМАТУРА.

ЗНАКИ НА ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ Глава XII. ОРУЖИЕ Глава XIII. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Глава XIV. ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Беловинский Л.В.

История русской материальной культуры.

История русской материальной культуры.

Глава I. ЖИЛИЩЕ, ДВОР, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ.

- 1. Раннее жилище

- 2. Крестьянское жилище XVIII — начала XX вв.

- 3. Интерьер избы

- 4. Русская печь

- 5. Крестьянский двор

- 6. Хозяйственные постройки

- 7. Структура сельских поселений

- 8. Помещичья усадьба

- 9. Усадебное дворянское жилище

- 10. Городская застройка

- 11. Иллюстрации

1. Раннее жилище.

В ранний период отечественной истории на юге, востоке и в

лесостепной полосе Европейской России, где началось формирование

великорусской нации, складывается земляное или полуэемляное жилище

(землянка и полуземлянка), в лесной полосе — надземное. Отсюда

позже развиваются два типа жилища: с земляным либо деревянным

полом, без подклета, с завалинкой, и жилище на подклете.

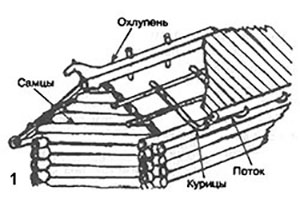

Соответственно формируются два типа двора как комплекса жилых и хозяйственных построек (подворья): а) хозяйственные постройки связаны с жилищем; б) хозяйственные постройки разбросаны по двору. Раннее крестьянское жилище малоизвестно, но можно с уверенностью предполагать, что это была нстопка (истобка, истба, от чего произошло позднейшее — изба), однокамерное, т.е. с одним жилым помещением, небольшое срубное жилище, наземное или даже слегка углубленное в землю, с земляным полом, без потолка, который заменяла кровля из накатника — тонких бревен, уложенных горизонтально на самцы — два треугольных бревенчатых фронтона. В одном из углов находилась глинобитная печь-каменка куполообразной формы, топившаяся «по-черному», т.е. она не имела дымохода и дым выходил прямо в жилое помещение, вытягиваясь в небольшое «волоковое» окно, прорубленное высоко под крышей в переднем фасаде напротив двери. К входной двери могли примыкать легкие сени («осенявшие», т.е. накрывавшие вход), плетневые или жердяные, трехсменные, т.е. без дверей. Хозяйственные постройки на дворе также были жердяные или плетневые, крытые засыпанными землей жердями; погреба могли представлять собой просто врытые в землю бочки или большие корчаги.

Аналогичный характер имело городское жилище ремесленника или торговца, неплохо изученное археологами. У ремесленников оно одновременно являлось и мастерской. Небольшой двор, если горожанин обладал собственным жилым местом, также включал хлев, амбар, погреб, баню, колодец, как и у крестьянина. Жилише горожанина обычно размещалось посреди двора, огороженного частоколом, так что улица представляла собой мощеный бревнами узкий коридор между двумя стенами частокола, прерывавшегося глухими воротами. Только жилища ремесленников могли выходить на улицу торцевой стеной с окошком для приема заказов и продажи изделий.

Боярский двор включал несколько жилых построек: для хозяина, челяди, арендаторов (дворников). На нем располагался полный необходимый комплекс хозяйственных построек: мастерские, конюшни, хлева, погреба, амбары, баня, колодец с колодой для водопоя. Двор делился на две половины, иногда разгороженные тыном: чистый, перед боярским жильем, и хозяйственный. Хоромы иногда строились в три этажа: а) подклет; б) жилые и парадные помещения; в) светлицы и терема с гульбищами вокруг. Горница — «горнее», т.е. возвышенное помещение в сравнении с подклетом. Повалуша — спальня, где спали «повалом» на кошмах. Сени в ранний период — крытая галерея верхнего этажа. С XV в. на Руси начали строить каменные помещения, преимущественно для пиршественных зал, а для повседневного жилья по-прежнему использовали деревянные рубленные надстройки над каменными. Окна прорубались в трех или четырех стенах; в четвертой стене располагалась дверь. Косящатые, т.е. обрамленные массивными брусьями-косяками с рамами в них окна были слюдяные или стекольчатые, т.е. из цветного стекла, типа витражей, с мелкой расстекловкой. Гладко стесанные стены расписывали или обивали тканями. Мебель была незамысловатая: лавки, скамьи, рундуки, коники, поставцы.

2. Крестьянское жилище XVIII — начала XX вв.

Конструкция и типология

Крестьянская жилая постройка XVII-XIX вв., как и типы двора,

отличаются традиционностью, продиктованной преимущественно

климатическими условиями, к которым приспособлены в максимальной

степени. Существует несколько типов конструкции жилья и технологических

приемов его строительства. Основа рубленной жилой постройки

— клеть: четырехугольный бревенчатый сруб из 12-15 и более

венцов — прямоугольников, образованных четырьмя бревнами.

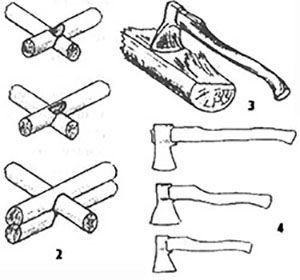

Существовало несколько типов соединения (врубки) бревен: 1) «в обло» («в

угол», «в чашку»); 2) «в крюк»; 3) «в охряпку»; 4) «в лапу»; 5) «в охлуп».

Конструкция и типология

Самый распространенный тип рубки — в обло или в чашку: в концах бревен вырубаются до половины толщины бревна полукруглые («облые») углубления — «чашки» с небольшим горбиком внизу; пары бревен укладываются вершинкой к комлю. В чашки укладывается концами вторая, поперечная пара бревен, также вершинкой на комель и наоборот, и в них вырубаются такие же чашки. Предварительно снизу вдоль вышележащей пары бревен вырубается мелкий желоб по форме нижележащих бревен, так что при укладывании одного бревна на другое между ними получается достаточно большая площадь сопряжения — паз. При окончательной сборке сруба в пазы для теплоизоляции укладывается подсушенный болотный мох. Поскольку в чашки по бревнам могла затекать дождевая вода и углы начинали выгнивать, иногда сруб рубился в охлул, т.е. чашками вниз. Концы бревен в 20-25 см торчали на углах наружу, и для придания срубу большей красоты и, особенно если его предполагалось затем обшивать тесом, использовали наиболее сложный тип рубки — в лапу: каждый конец бревна обрабатывался в очень сложной форме так, что все 5 плоскостей имели форму трапеции.

При недостаточной длине бревен они соединялись несколькими способами: 1) «в замок» или «крюк», 2) клиньями и врезками; 3) короткими вертикальными столбами. Могло быть и сочетание разных типов сращивания концов коротких бревен; например, в сложной формы замок, имевший вид большого крюка, вставлялся внутри «зуб», деревянный клин, входивший в пазы. В результате бревно не только не могло разойтись по длине, но и один конец не мог сдвинуться относительно другого. Такие способы сращивания необходимы при отсутствии фундамента или неглубоком фундаменте: при замерзании и оттаивании грунтовых вод сруб начинает «ходить», его углы поднимаются и опускаются неравномерно, и непрочный сруб может расползтись и откроются пазы в местах сращивания. Поэтому нижние венцы, на которые идут обычно наиболее толстые, «матерые» или «кондовые» бревна, старались делать цельными, а сращивание производилось «вперебежку», в разных концах сруба. Для расширения помещения возможно было также соединение нескольких рядом стоящих срубов. Производилось оно «в столб» и «в два столба»: в землю вкапывался, а лучше — врубался на шип в нижнее цельное или срощенное бревно вертикальный столб с продольными пазами и в него затесанными шипами входили концы бревен обоих срубов.

При рубке сруба заранее оставлялись проемы для будущих окон и дверей, а в нижние венцы концами врубались половые балки или «переводы».

Наиболее сложной была конструкция кровли. Самой распространенной кровлей была двухскатная, с двумя фронтонами. Известна также трехскатная кровля, чаще встречаемая на юге, с одним фронтоном, обычно соломенная или очеретянная (тростниковая, камышовая). В лесной стороне у зажиточного крестьянства в конце XIX — начале XX вв. появляется четырехскатная (вальмовая) тесовая кровля; четырехскатная соломенная или очеретянная кровля характерна и для южных губерний.

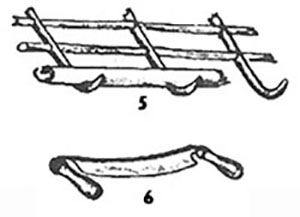

В XVIII — XIX вв. была распространена двухскатная самцовая кровля, в конце XIX — начале XX вв. постепенно заменяющаяся стропильной. У самцовой кровли на верхние бревна переднего и заднего фасадов ложились постепенно уменьшавшиеся в длину бревна-самцы, образующие два треугольных фронтона; в постройках большого размера самцы укреплялись перпендикулярными к ним перерубами. На самцы укладывали продольные тонкие бревна — слеги, в которые врубали курицы — тонкие еловые жерди, вырубленные вместе с корневищем, образующим крюк. При стропильной кровле на продольные бревна верхнего венца накладывали выступавшие концами за периметр сруба поперечные балки (переводы), в которые врубали шипами по два образующих треугольник наклонных бревна — стропила. На стропила накладывали слеги, в которые врубали курицы. На концы куриц накладывали продольные бревна с продольными пазами — потоки. В пазы потоков, ориентированных на скаты кровли, вставляли нижние концы тесин, лежавших на слегах; их верхние концы прижимали охлулнем, продольным бревном с широким треугольным пазом, лежавшим на верхней, более толстой слеге — коньке. Охлупень притягивался к верхней слеге деревянными шипами — стамиками, либо большими коваными гвоздями. Фронтоны стропильной кровли зашивали тесом. Пространство между бревнами верхнего венца и кровлей — стреха — служило для вентиляции чердака.

В ранний период в богатых лесом районах кровли крыли желобами — расколотыми вдоль половинками бревен, в которых вытесывались желоба. Нижний ряд их клали на слеги желобами вверх, и он упирался торцами в поток, или застрешину (застреху), а на него, перекрывая щели, клали верхний слой желобом вниз. Крыли кровли также долгой и короткой дранью. По обрешетке кровлю накрывали берестой («скалой»), на которую накладывали колотую долгую дрань либо дрань короткую, щепу, которая закреплялась короткими драночными гвоздями с большими шляпками. Сверху драночная кровля смолилась.

Криволинейные кровли, например на церковных луковицах, бочках, кубоватых бочках, крылись лемехом — узкими короткими дощечками с концами, затесанными уступами. В западных районах на кровли использовали также гонт, короткие дощечки, у которых одна кромка была примерно втрое уже другой; в широкой кромке прострагивался паз, куда входила узкая кромка соседней дощечки, так что получалась как бы сплошная пластина. Лемех, гонт, щепу, дрань чаще изготовляли из устойчивой против гниения сухой осины, для сруба и деталей кровли использовали сосну или ель.

Торцы слег под кровлей прикрывали досками — причелинами, а проемы под стрехами — подзорами, нередко покрывавшимися резьбой. Соломенные кровли крыли несвязанной соломой либо снопиками. При покрытии «внатруску» солому расстилали по обрешетке рядами, начиная снизу, и каждый ряд пригнетали слегой, привязывая ее к обрешетке лыком. Более прочным было покрытие несвязанной соломой «под ногу»: путанную солому собирали в «пелену» — более или менее плотный пучок, клали ее на обрешетку и зажимали коленом между обрешеткой и стеной; затем «пелену» «заправляли», равномерно распределяя по ней солому. После этого солому равномерно рядами накладывали на «пелену», счесывали граблями и поливали жидкой глиной.

Широко был распространен способ покрытия соломой «со спишниками»: жерди с прибитыми короткими колышками-спицами клали на слеги по скатам, предварительно положив под них путанную солому. Затем ряды соломы равномерно расстилали сверху, пригнетая жердями, ложащимися на спицы. «Под щетку» или «впривязку» крыли соломой, связанной в маленькие снопики, пригнетая их привязанными к обрешетке жердями. Были и другие способы покрытия соломой. Использовалась только солома, специально осторожно обмолоченная цепом; лучшей считалась старновка, обмолоченная в неразрезанных снопах. Очеретом, т.е. тростником или камышом, крыли снопиками.

В бревенчатых стенах заранее оставляли проемы для окон и дверей, куда вставляли массивные вертикальные брусья — косяки и укладывали горизонтальные подоконники, пороги и притолоки. Пазы между косяками и бревнами стены закрывались наличниками, дощатыми рамами, обычно покрывавшимися резьбой. Известная сегодня пропильная резьба — явление позднее, второй половины XIX в.; рисунки для нее были созданы профессиональными художниками невысокого разбора, в силу неизученности художественного наследия, не имевшими представления о традициях народной резьбы по дереву; эти рисунки в альбомах вместе с узкими ножовками-лобзиками продавались в принадлежавших земствам магазинах и так вошли в народный быт. Древняя резьба — «глухая», когда доска не прорезалась насквозь, а в ней вырезался ножом рельефный орнамент, обычно с «солярными» знаками, символами Солнца, служившими оберегом жилища. Это были разного рода розетки и полурозетки, выполненные в технике трехгранно-выемчатой резьбы. Такая же резьба в богатых жилищах была на причелинах и подзорах фронтонов. В XVIII в. с корабельной (барочной) резьбы пришли геральдические львы, наяды, превратившиеся в русалок-берегинь, птицы-Сирины, а в конце XVIII — начале XIX вв. и классицистические дентикулы, овы, кимы, пальметты.

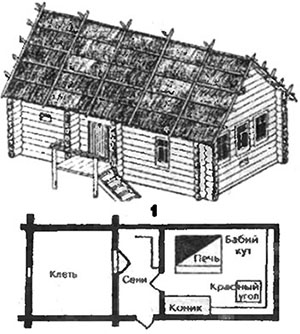

Старинная однокамерная истопка для большой патриархальной крестьянской семьи была слишком тесной. Был выработан ряд приемов расширения срубного жилища. Для великорусской деревни наиболее характерной была изба-связь, рубившаяся сразу из двух срубов, соединенных сенями; все три помещения связывались кровлей, сени не имели потолка. Связь включала теплую избу — черную, с печью без дымохода, и холодную летнюю белую горницу. Под «мостом», полом сеней, был открытый чулан, куда складывался ненужный домашний скарб. Под теплой черной избой был проконопаченный теплый омшаник, или подызбица (подзыбица), где зимой хранились припасы, а под холодной избой был подклет с земляным полом, для различного имущества; зимой туда ставили мелкий скот.

Увеличение жилища в размерах достигалось также пристройкой рядом второго, трехстенного сруба — прируба. Если прируб был меньше размером, чем основная изба, например, двухоконный при трехоконной избе, то это была изба с прирубом; если оба сруба были одинакового размера, то получалась изба-двойня. В стене избы прорубалась дверь в прируб. Сзади пристраивались общие сени. В избе ставилась русская печь, прируб обогревался теплом из избы либо в нем ставили легкий подтопок, чаще с дымоходом. Зажиточные многосемейные крестьяне строили пятистенок из двух неравных половин, разделенных капитальной стеной, рубившейся вместе с наружными стенами так, что ее торцы были видны снаружи; поскольку в пятистенке продольные стены обычно были из срощенных бревен, промежуточная внутренняя стена дополнительно укрепляла конструкцию. К большей по размерам части прирубались сени, в ней ставилась русская, чаще всего черная печь, и она играла роль основного жилого помещения, а в меньшей части с подтопком была горница. Пятистенок в быту назывался домом в отличие от связи, двойни, избы с прирубом или истобки, называвшихся избой.

Наиболее богатые крестьяне, например на русском Севере, в Сибири, ставили дом-крестовик, или шестистенок, при постройке которого одновременно с наружными стенами рубились две пересекавшиеся под прямым углом капитальные внутренние стены. В одном помещении были сени, в другом кухня с русской печью, а две чистые части, обогревавшиеся подтопками или печами-голландками, назывались горницей, комнатой, спальней или залом; сени могли прирубаться и отдельно, во всю длину дома, и в них выгораживались чуланы.

В бедных лесом южных районах бревенчатое жилище нередко заменялось саманным. Саман — необожженный большемерный кирпич-сырец. Густо разведенная глина толстым слоем расстилалась на ровной площадке и ногами тщательно перемешивалась с соломой; затем из нее нарезали большие кирпичи и высушивались в тени. Саманные стены клали на глиняном растворе. В степных районах юга страны обычны были также глинобитные жилища, называвшиеся хатами. Стены хаты сбивались в опалубке большими деревянными молотами- колотушками из слегка влажной глины, какой ее добывали из глинища; поскольку каждый новый слой глины должен был прочно связаться в предыдущим, глинобитную хату строили одним днем, чтобы не допустить высыхания глины. Здесь же широко известны турлучные постройки, или мазанки: предварительно строился плетневой остов, который обмазывался толстым слоем густо замешанной глины, в которую иногда примешивали для прочности солому. Саманные, глинобитные и турлучные хаты были с плотно убитыми глиняными полами, вмазанными в стены косяками дверей и оконными рамами и соломенными или очеретянными крышами; стрехи крыш были довольно широкими, прикрывая стены от прогревания жарким южным солнцем и размывания струями дождя. Полы в хатах регулярно промазывались жидкой глиной, а стены и потолки белились.

3. Интерьер избы

Из сеней, прирубленных к более короткой торцовой стене, в избу

вела навешенная на кованных петлях дверь в мощных косяках, с

низкой притолокой и высоким порогом, чтобы не пропускать в избу

холодный зимний воздух. В противоположной торцовой стене прорубали

обычно три окна; среднее большего размера, боковые поменьше,

из которых одно, ближе к черной печи, было волоковым, служило

для выпуска дыма при топке. В одной из боковых стен, ближе к двери,

также нередко прорубали косящатое окно, выходившее во двор.

Полы настилали на балках-переводах, врубленных в стены, из

толстых плах — колотых бревен, так, что они лежали вдоль избы, от двери

к окнам. В этом же направлении настилали на матице, мощной

поперечной балке, и потолок из толстого теса.

Внутреннюю планировку избы определяло положение печи. Ее ставили в одном из углов, отступив, во избежание пожара, от стен. Небольшое пространство в углу между печью и стенами — запечье — использовалось для хозяйственных нужд. Известны четыре варианта установки печи по расположению устья печи относительно входа, что зависело от климата: I) справа или слева от входа, устьем к нему; 2) в дальнем углу, устьем к боковой от входа стене; 3) в одном из дальних от входа углов, устьем к входу; 4) справа или слева от входа, устьем к противоположной входу стене. Древнейшим был второй вариант. На юге и юго-западе более был распространен первый вариант, на севере и центре страны — четвертый; третий вариант редок. При печи, повернутой устьем к боковой стене или к входу, лучше был приток воздуха к топке и удобнее было работать хозяйке, постоянно выходившей на двор — принести дров, вынести помои и т.д. Но при этом она находилась на сквозняке при открытой для топки двери. Если печь стояла челом от входа, хозяйка была прикрыта ею от сквозняков, зато уменьшался приток свежего воздуха к огню.

Угол напротив входа и расположенный по диагонали от печи, назывался красным; это был парадный угол, где располагались обеденный стол, божница (угловая полочка или шкафчик для икон) над ним, а в стены вделывались сходящиеся углом широкие лавки. На столе всегда стояла солонка, или солоница, никогда с него не снимавшаяся (соли в крестьянских поверьях придавалось важное значение) и лежал прикрытый полотенцем каравай хлеба.

Над лавками, выше окон, в стены вделывались широкие полки — полавочники или грядки, на которых стояла парадная посуда, лежали вещи.

Угол напротив печного устья назывался бабий или печной кут (кут — старинное русское название внутреннего угла): здесь велись женские домашние работы, готовилась пиша. В более обширных помещениях, с чистой горницей за печью, бабий кут отделялся от горницы дощатой перегородкой с дверью и представлял собой неглубокий открытый шкаф — посудник, или судник для хранения кухонной посуды; иногда со стороны горницы был такой же шкаф для гостевой посуды. Часть перегородки, примыкавшая к печи, использовалась как шкаф для хозяйственных принадлежностей: ухватов, кочерги, хлебной лопаты, голика для заметания пода печи и пр. Под лавкой напротив печного чела находился залавок — шкафчик с раздвижными дверцами для кухонной посуды. В углу на лавке стояла корчага для расходного запаса воды, а иногда и ручные жернова для приготовления небольшого количества муки; в этом случае печной кут мог также называться жерновным. Впрочем, жернова нередко стояли в сенях, на специальной лавке за дверью.

Угол около двери назывался коник. Это был мужской угол: здесь велись мелкие мужские работы, на стене висела верхняя одежда, уздечки, вожжи, хомуты, здесь на большом, вделанном в стены и пол ларе (рундуке) или конике, где хранилось имущество, спал хозяин. Название «коник» идет от возвышенного изголовья, заканчивающегося резной конской головой: конь — символ Солнца, употреблявшийся как оберег. Позже коник стал называться кутником, а рундук заменила простая лавка.

В печной столб, укреплявший печь и стоявший примерно посередине избы, упираясь в матицу, врезались два широких бруса — воронцы. Один, пирожный брус, врезался противоположным концом в переднюю стену избы над окном. На него выкладывались для остывания вынутые из печи хлебы и пироги, к нему привешивалась кутная занавесь, отгораживавшая кухню, бабий кут от остального пространства избы. На второй воронец, врезавшийся в боковую стену, над коником и дверью, между печью и боковой стеной, под потолком, настилали полати, где хранили имущество, сушили лук и горох; здесь же спали дети и старики, если на печи было тесно или жарко. Лаз на полати был с лежанки печи. В матицу вворачивалось железное кольцо, в него вставляли длинный гибкий шест — оцеп, или очеп. Верхний конец шеста упирался в потолок, к нижнему концу крепилась зыбка — детская колыбель. Женщина, сидя за работой на лавке в бабьем куту, могла качать зыбку, продев ногу в петлю, привязанную к зыбке.

Четвертый угол избы, за печью, назывался закут. Здесь возле двери висел рукомой, или урыльник, под ним стояла лохань для помоев, возле стоял прислоненный к стене голик, прутяной веник без листьев для заметания пола; под голиком до следующей топки печи лежал мусор: сор из избы выносить запрещалось, поскольку в нем могли оказаться выпавшие или вычесанные человеческие волосы и обрезки ногтей — лучший материал для наведения порчи колдунами.

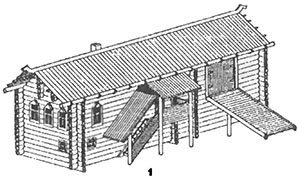

4. Русская печь

Русская печь отличается массивностью и материалом, из которого

строится: пористая глина способна накапливать и медленно отдавать

тепло. В результате она обогревает обширное помещение спустя долгое

время после окончания топки. Печи делались глинобитные, сбивавшиеся

из слегка влажной глины в опалубке тяжелыми колотушками, или кирпичные,

на глиняном растворе.

Печь ставили на мощное опечье, или опечек, стоявший на земле под полом; нередко для экономии кирпича опечек делали из брусьев, и он мог подниматься выше пола, почти до шестка. Для устойчивости тяжелой печи, а при строительстве глинобитной печи и для закрепления опалубки, она сооружалась между двумя-четырьмя прочными печными столбами, устанавливавшимися между опечком и потолочными балками. Лицевая сторона печи, где находилась топка, называется устьем печи, или челом. Топка русской печи, как и вход в нее, сводчатая; иногда устьем назывался сам неширокий вход в топку. Перед ним, на уровне пояса, находится достаточно обширная площадка — шесток; на шесток ставили горшки, на нем для готовки небольшого количества пищи разводили огонь под таганом. Сбоку на шестке было небольшое углубление в нише — загнетка; сюда после топки сгребали угли, прикрывая их золой, чтобы не высекать каждый раз огонь. Плоская часть топки называется подом; на нем раскладывали огонь и ставили сюда горшки и чугуны; выметая после сильной топки золу и устлав под тонким слоем соломы, здесь пекли хлебы, а устлав под толстым слоем мокрой соломы, в печи мылись, если не было бани. Под шестком находилась довольно большая ниша — подпечье, где хранили кухонный инвентарь, сушили лучину для растопки, дрова, а зимой жили куры. Поверх печи располагалась лежанка. Труба, прикрывавшаяся круглым блинком на ободе, приваренном к листу железа, была в передней части печи, над шестком. Спереди печи устраивали по сторонам чела небольшие ниши — печуры для хранения мелочей, сушки рукавиц и пр. В печуру, соединенную с дымоходом, ставили каганец, примитивный осветительный прибор, который освещал пространство перед печью, где работала хозяйка. Сбоку печи пристраивался невысокий, чтобы можно было сесть, дощатый припечек или ставилась лавка, либо строился высокий, до лежанки, голбец, в котором была лесенка для подъема на лежанку, шкафчики для сушки одежды и обуви, дверца для спуска в подызбицу. На припечке и голбце можно было спать.

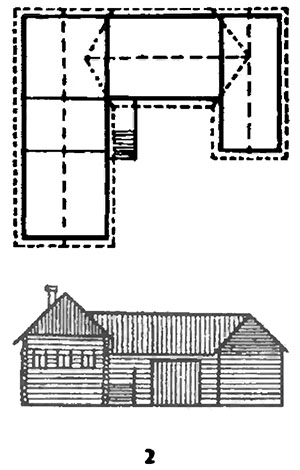

5. Крестьянский двор

Расположение жилиша относительно улицы было различным, что

зависело от его типа и района. На юге трехкамерное жилище располагалось

вдоль улицы. В центральной и северной части России изба-

связь ставилась вдоль улицы или перпендикулярно к ней, истобка —

только перпендикулярно.

Типология двора чрезвычайно сложна и разнообразна и связана преимущественно с климатическими условиями обитания населения, хотя определенную роль могут играть и исторические обстоятельства. Выделяется ряд комплексов крестьянского двора.

Северорусский комплекс (Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Костромская, Ярославская, Пермская, Вятская, Новгородская, Тверская губернии). Здесь преобладает жилище на более или менее высоком подклете, с двухскатной кровлей на самцах или с четырехскатной, изба-связь, пятистенок и даже шестистенок. Для более северных районов характерна так называемая однорядная связь или дом-двор, иначе называвшийся двор брусом. Все постройки, вытянутые по общей оси, объединены кровлей. Передняя часть жилая, под ней в подклете кухня, затем идут сени и холодная клеть, из которой ход во двор; за ним находятся хлева и конюшня. Двор духэтажный: над ним находится поветь, легкий навес, на котором хранилось сено, солома, зимой телеги, пахотные орудия, летом сани и другое громоздкое имущество; летом на повети, спасаясь от избяной духоты и мух, спали. Двор был вымощен толстыми плахами — половинками расколотых бревен, обнесен бревенчатыми заплотами с широкими глухими воротами; в нем было сухо, чисто и зимой немного теплее, чем на улице. Над хлевами, срубленными на мху из толстого леса, находился обширный сеновал с широкими воротами, куда вел взвоз — пологий бревенчатый помост на столбах: возы с сеном въезжали по взвозу прямо на сеновал и здесь разгружались.

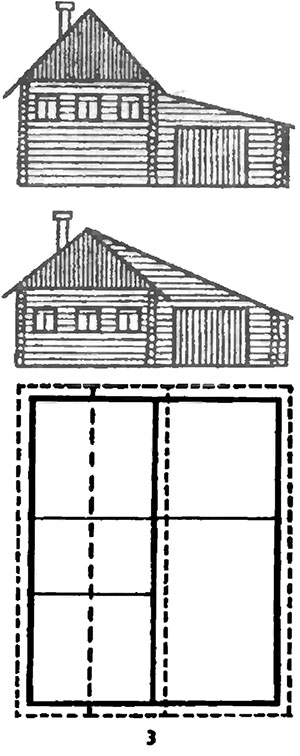

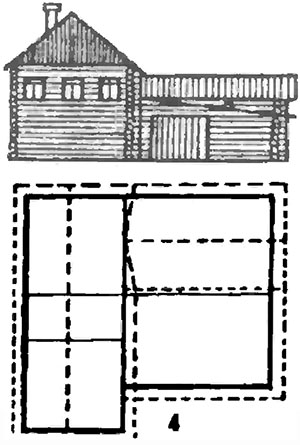

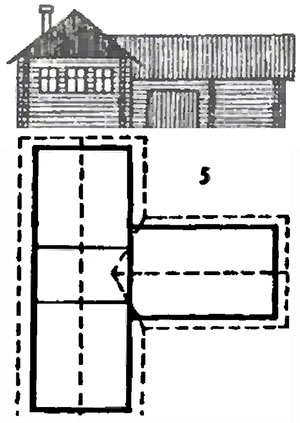

Здесь же распространены иные типы двора, характерные и для других районов: двор глаголем, в котором надворные постройки примыкали к задней части жилища под прямым углом; поперечная связь, в которой надворные постройки примыкали к задней части жилища своей серединой, образуя Т-образный план; двухрядная связь, где изба-связь и надворные постройки стояли в две параллельных линии, а дворовое пространство находилось между ними; вариантами были дворы с отполком и с ендовой: двор с отполком представлял двухрядную связь, в которой общая крыша настилалась поверх внутреннего ската кровли избы; двор с ендовой имел отдельную кровлю, а между двумя кровлями был желоб-ендова. Все эти дворы крытые, на столбах, мощеные, с глухими заплотами и воротами, с поветями. Поскольку вкопанные в землю столбы во дворе быстро сгнивали, а при их замене приходилось бы разбирать весь двор, был выработан оригинальный тип опорного столба. Толстые ели валились вместе с корневищами, которые обрубались частично и снизу стесывались так, что столб мог стоять на поверхности земли и его нижняя часть хорошо просыхала. Нередко у таких столбов оставляли часть толстых сучьев, служивших консолями для настила повети.

Среднерусский комплекс (Верхнее, Среднее и Нижнее Поволжье, Московская, Рязанская, Новгородская, Вятская, Пермская, Калужская, Смоленская губернии). Жилище на подклете, с двухскатной кровлей, надворные постройки расположены за избой либо параллельно ей, двор крытый или полукрытый, в виде однорядной или слитной связи, двора с отполком, двора глаголем, поперечной связи с ендовой. Бытовал и покоеобразный, так называемый круглый двор, полузакрытый, а также трехрядная связь. Эти дворы также обычно были мощеные, с небольшими поветями, обнесенные заплотами. Небольшая открытая часть двора перед глухими воротами с самостоятельной двухскатной кровлей называлась проглеей и на зиму закрывалась широкими щитами.

Западнорусский тип: жилище на низком подклете или без него, с завалинкой, двор в виде двухрядной или трехрядной связи, покоеобразный или глаголем.

Южнорусский комплекс (южные и Смоленская губернии, Среднее и Нижнее Поволжье). Здесь бытовали открытый незамкнутый двор с постройками, стоящими без определенного порядка, либо замкнутый круглый двор, двор-крепость, двор-каре. Незамкнутые дворы более характерны были для крепостного крестьянства, замкнутый круглый (покоеобразный) двор, двор-каре и двор-крепость — для однодворцев, потомков служилых людей «по прибору», некогда населявших пограничные с Диким Полем земли, подвергавшиеся набегам степняков. Двор-каре представлял собой замкнутый четырехугольник с глухими воротами, образованный расположенными по периметру жилищем и полным комплексом надворных построек, соединенных бревенчатым частоколом; все постройки выходили на улицу глухими стенами. Двор-крепость представлял собой такой же четырехугольник из надворных построек и частоколов, но жилище располагалось посередине двора. В таких дворах при нападении небольших шаек хищников можно было недолго отсидеться, пока не придет помощь.

Донской комплекс: срубный «круглый» (шестистенный) дом с четырехскатной кровлей, на подклете, либо дом-связь с двухскатной кровлей; оба типа с открытым двором («базом»), обычно незамкнутым, с расположенными поодаль, «на базках», хозяйственными постройками.

Кубанский и Терской комплексы: дом саманный или глинобитный, с четырехскатной крышей и открытым двором, с постройками, стоящими без определенного порядка.

6. Хозяйственные постройки

Хозяйственные постройки включают амбар, ток, клуню, ригу,

овин, гумно, поветь, пуньку, хлев, варок, а также баню, колодец,

кузницу, мельницу.

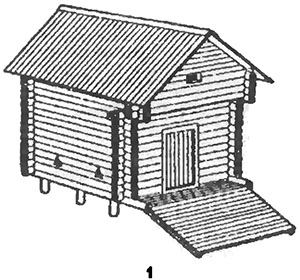

Амбар — бревенчатая, каменная, кирпичная, саманная или глинобитная постройка, прочная, с тесовой или железной кровлей, размером в среднем 4x4 м, обычно с широкой выступающей площадкой перед входом и с навесом над ней, установленная на больших камнях или деревянных толстых чурбанах-стульях, без окон, но с небольшими отверстиями для вентиляции. Использовался для хранения зерна, муки, имущества. Внутри бревнами или толстыми досками вдоль стен выгораживались сусеки (закрома) для зерна и муки, на невысоких ножках, с дверцами-заслонками в нижней части; сквозь стены в сусеки могли пропускаться для вентиляции короткие трехгранные дощатые трубы-короба. Более ценное имущество, семенное зерно хранились на втором ярусе. Амбары в целях противопожарной безопасности ставили поодаль от жилищ, например через дорогу, отделяя от порядка изб рядом деревьев, но на глазах.

Ток, собственно, постройкой назвать нельзя. Это была обширная, плотно убитая замляная площадка шириной до 5 м и длиной до 15 м. Посередине она слегка поднималась, опускаясь к краям. Перед работой ток промазывали жидко разведенной глиной. Использовался для молотьбы хлеба: разрезанные снопы укладывались в 2 ряда, колосьями к середине, а молотьбиты с цепами шли с двух концов навстречу друг другу.

Клуня — легкая постройка с низенькими стенами или даже без стен, так что стропила двухскатной соломенной кровли стояли просто на земле. Использовалась для хранения снопов, молотьбы и веяния хлеба.

Овин — двухъярусная, обычно бревенчатая постройка для сушки снопов перед молотьбой: хлеб, во избежание осыпания при уборке и перевозке, убирали слегка недозрелым, влажным, и перед молотьбой он нуждался в сушке. В нижнем ярусе, часто в виде ямы размером 3x4 м и глубиной до 2,5 м с укрепленными бревнами стенами, стояла примитивная печь; часто вместо нее в одной из стен делали нишу для костра. Верхний ярус (садило, насад) над ямой представлял собой рубленный из бревен плотный, убитый глиной пол с колосниками над ним. Между полом (подом) и стенами оставляли промежутки до 40 см (пазухи, пазушины, пазы) для прохода дыма и тепла. Над полом делали из жердей решетчатые колосники (сушильня, цепки,гряды), куда ставили (сажали) снопы в 1—2 ряда колосьями вниз. Овин крыли соломой или тесом со щелями, чтобы проходил дым. В передней стене делали окно — сажальню — для подачи снопов.

Рига — бревенчатая, каменная или саманная постройка для сушки хлеба; однокамерная сушильня без ямы высотой около четырех метров, чаще с потолком, дверью и окном для подачи снопов. Пол настилали над землей на высоте около метра. Печь без трубы либо со сложной системой дымоходов ставили на землю. Пол между печью и стеной не настилали. Сбоку устраивали решетчатые жердевые колосники регулируемой высоты, на которые ставили снопы колосьями вверх. Риги, более безопасные от огня, но и более дорогие, постепенно вытесняли овины, хотя качество сушки было ниже.

Гумно — обширная хозяйственная постройка, рубленная, каменная, глинобитная или саманная, объединявшая овин либо ригу и ток. Все постройки для сушки, молотьбы и веяния хлеба во избежание пожара ставились поодаль от жилищ, на краю деревни или за деревней.

Поветь — хозяйственная постройка на крестьянском дворе, крытый навес для хранения громоздкого инвентаря, сена, соломы.

Варок — преимущественно в южных районах с развитым скотоводством, особенно коневодством, обширный навес для скота.

Пунька — небольшая надворная постройка, иногда на огороде, рубленная или плетневая, для хранения имущества невестки; сколько в доме было невесток, столько и пунек. Здесь летом спали молодые.

Хлев — постройка во дворе, обычно бревенчатая, иногда утепленная, на мху, где находился мелкий и крупный скот и домашняя птица. Обычно над хлевом был решетчатый потолок для хранения сена (сеновал), с отверстием над яслями — прибитым к стене невысоким решетчатым ящиком с наклонной передней стенкой для сухого корма. Пол был земляной либо жердевой, дощатый со щелями для стока навозной жижи. Для лошадей рядом, под одной крышей, но отдельно от продуктивного скота, устраивалась конюшня; если лошадей было несколько, для каждой из жердей делалась невысокая выгородка — денник, так же как для каждой коровы могло выгораживаться стойло.

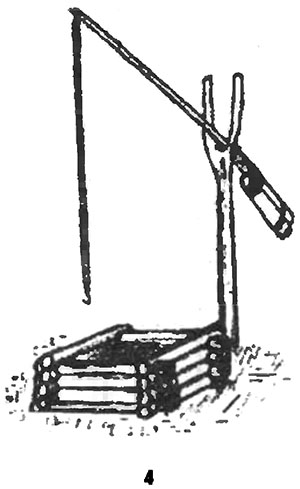

Колодец рылся на дворе, подальше от хлевов, на огороде в особой выгородке, чтобы к нему был доступ и с улицы, либо на улице. Если колодец был на дворе, возле него ставилась колода — огромное корыто, выдолбленное из толстого ствола дерева, для водопоя скота. Колодец облицовывался бревенчатым, лучше всего дубовым срубом. Для доставания воды делались специальные устройства — журавль либо ворот. Журавль представлял собой высокий столб с рассохой, развилиной наверху, в которой на шарнире ходил неравноплечий рычаг из толстой длинной жерди. К короткому концу рычага крепился груз, уравновешивавший его, а к длинному, нависавшему над колодцем, свободно подвешивался длинный шест с крючком на конце. Ведро вешалось на конец шеста и опускалось с ним в колодец, противовес же облегчал поднимание ведра с водой. Ворот представлял собой круглое бревно-вал, вращавшийся между двух невысоких столбов; к нему была прибита цепь с двух- или трехведерной, окованной полосовым железом бадьей. В бревно врезались накрест два длинных бруса, образующих четыре ручки для вращения вала, либо же на его конце закреплялось большое деревянное колесо, за которое и вращали вал. олодцы с журавлем закрывались крышками, а над колодцами с воротом а столбах устанавливались двухскатные крыши, нередко с установленным сверху небольшим крестом.

Баня обычно ставилась на задах усадьбы, на огороде, возле речки или пруда, хотя могла и входить в состав двора. Большей частью бани топились «по-черному». Это была небольшая бревенчатая постройка из осины или липы, с легким или капитальным тамбуром-предбанником перед входом, где могли раздеваться перед мытьем, обсыхать после него. В ближнем от входа углу ставилась открытая печь-каменка с подом, устланным толстым слоем крупных гранитных камней-голышей и двумя большими чугунными колодами для воды по сторонам топки. Напротив, вдоль длинной стены с оконцем, была широкая осиновая или липовая лавка. У торцевой стены напротив входа ставился высокий и широкий помост-полок, на котором парились распаренными в горячей воде березовыми вениками с листьями: к полку вела широкая ступенька-лавка, на которой также можно было париться или мыться. В углу за печью стояла бочка или кадка с холодной водой. При тяжелых интенсивных земледельческих работах регулярное мытье в жаркой влажной атмосфере русской бани было необходимостью, поскольку нужно было не только смыть корку соли от пота, грязи, сала и ороговевших частичек кожи, но и раскрыть на пару поры кожи, чтобы дышало все тело; в противном случае быстро наступает утомление. На раскаленные голыши в каменке «поддавали» воду, а в богатых банях хлебный квас, настоянный на мяте, чтобы повысить температуру в бане и усилить пар. Любители из жаркой бани бросались на улицу в сугробы снега или в холодную воду реки или пруда: при таком контрасте температуры лучше раскрывались поры и кровь приливала к коже. В жаркой влажной атмосфере бани также вправляли обычные при тяжелой работе вывихи, лечили растяжения, деревенские женщины в бане рожали. Баня могла использоваться и как мастерская при распаривании древесины для ее гнутья в дуги, полозья и колесные ободья; в этом случае мылись и парились дома, в русской печи.

Кузница — необходимое в деревне производственное помещение, где производились все виды работ с металлом: наварка лемехов, насечка серпов, сварка кос, ошиновка колес, а главное — перековка лошадей: помимо того, что подковы стираются, ломаются или теряются, весной, перед работами на мягкой пашне лошадей нужно освободить от тяжелых подков, чтобы отдохнули копыта, а осенью подковать, чтобы отросшие копыта не разбивались на мерзлой земле и промерзшем раскатанном снегу дорог.

Во избежание пожаров от огня на открытом горне кузницы ставились на отшибе, за деревней. Это небольшое бревенчатое помещение с потолком из накатника, покрытым толстым слоем земли и со стенами, иногда слегка заваленными внутрь: тогда при пожаре все помещение обрушится внутрь и будет засыпано землей. Посередине глубоко в землю врыто толстое бревно — стул, на котором прочно закреплена наковальня. Рабочая поверхность наковальни, личина, обычно с одного конца переходит в утоньшающийся прямоугольный хвост, а с другой — в конический рог; были также безрогие и двурогие наковальни. В личине и хвосте имеется несколько квадратных и круглых отверстий для установки подкладочного инструмента и пробивки отверстий в поковках. В углу деревенской кузницы установлен горн в виде невысокой кирпичной тумбы с двумя горизонтальными и вертикальным ходами в ней для дутья; площадка тумбы накрыта толстой чугунной плитой с квадратной выемкой, куда накладывается древесный уголь и разводится огонь для разогрева поковок. К горизонтальным каналам подходят сопла двух мехов. Мех для дутья представляет две больших миндалевидных дощатых пластины, скрепленных полосовым железом и соединенных вместе обечайкой из толстой, заложенной складками кожи. В узкий конец меха, сопло, вставлен кожаный лепестковый клапан. Широкими концами с хвостовиками мехи с помощью системы тяг и рычагов связаны с крышей кузницы и рукоятями или педалями, действуя которыми, «поддувало», подручный кузнеца, попеременно производит дутье. В другом углу — полки с многочисленным кузнечным инструментом: клещами с губками разнообразной формы, зубилами, пробойниками, кернерами, рашпилями и т.д.

В третьем углу — большая кадка с водой для охлаждения или закалки изделий, четвертый угол обычно занят мешками с углем и железным ломом для будущих изделий. Перед широкими воротами станок для ковки лошадей: 4 глубоко вкопанных в землю толстых столба с пазами для мощных брусьев, запирающих лошадь, и с двухскатной крышей над ними.

Различались кузнецы «безрукие», работавшие без молотобойцев, «однорукие», у которых был один молотобоец, и «двурукие», с двумя молотобойцами. При наличии молотобойцев кузнец руководил ковкой и окончательно отделывал изделия, пользуясь тяжелым молотком-ручником. Мелкая дробь ручника по наковальне означала начало работы, ручник, положенный на наковальню, символизировал ее окончание. Кузнец, держа поковку в клещах и поворачивая ее нужной стороной, ударами ручника указывал, в какое место, в каком направлении и сколько нужно нанести ударов, а молотобойцы смаху били по раскаленному железу тяжелыми кувалдами.

Мельницы, обычно соединенные с крупорушками, были ветряные и водяные. Ветряки ставились за деревней, на открытом месте, желательно на возвышенности для свободного доступа ветра к крыльям.

Крылья представляли собой длинные узкие дощатые или решетчатые, обтянутые парусиной лопасти в верхней части постройки. Различались ветряки с поворотной верхней частью и полностью поворачивавшиеся на очень толстом столбе, глубоко вкопанном в землю. Поворот осуществлялся с помощью длинного толстого рычага-бревна, закрепленного в задней части постройки. Механизм ветряков был таким же, как у водяных мельниц.

Водяные мельницы также обычно находились за деревней, на запруженной речке. В плотине делались бревенчатые затворы, в которые включались вертикальные брусья с рядом больших пазов: заложив в пазы толстые рычаги, можно было опускать или поднимать затворы, пуская воду на колесо или в вешняк. К срубу мельницы, стоявшему на берегу и частично нависавшему над водой, примыкал большой бревенчатый ларь, или кауз (хауз), в котором на оси закреплялось огромное деревянное колесо с плицами. Различались мельницы с наливными колесами, на которые струя воды падала сверху, вращая их, и с водобойными колесами, у которых струя воды из затвора текла под колесо. Под плотиной рядом с каузом на сваях располагался вешняк, огромное бревенчатое корыто, полого спускавшееся к уровню воды в бучиле. По вешняку весной спускались излишние вешние воды подальше от плотины и с одновременным понижением уровня падения воды, чтобы поток не подмывал плотину. От колеса в сруб мельницы шел толстый дубовый горизонтальный вал с шестерней на конце. Под шестерней лежало большого диаметра деревянное колесо с вдолбленными в него дубовыми кулачками или цевками, короткими вертикальными стержнями. При вращении колеса зубья шестерни цеплялись за цевки и вращали горизонтальное колесо, сидевшее на вертикальном валу. Этот вал проходил на второй этаж мельницы, где на прочном бревенчатом полу лежал лежень, нижний жернов; сквозь отверстие в центре лежня вал проходил выше, в отверстие бегуна, верхнего жернова, где и закреплялся с помощью кованой или чугунной литой порхлицы. Пара жерновов называлась поставом. Верхняя рабочая плоскость лежня была слегка конусовидной, а у бегуна нижняя рабочая плоскость была, соответственно, с обратным конусом. На обе плоскости наносились неглубокие радиальные насечки, образующие сложную сетку. Жернова, вытесанные из особого жерновного камня, были цельными либо составными, из секторов и сегментов, схваченных полосовым железом. Постав охватывала высокая лубяная обечайка, в которую из-под жерновов, выброшенная центробежной силой, ссыпалась мука. Из обечайки вниз спускался полотняный рукав, из которого мука ссыпалась в мешки. Для получения разных сортов муки с зерном различного размера и предварительной обдирки зерна от кожистых покровов бегун мог незначительно подниматься с помощью особого механизма. Сверху над бегуном висел дощатый ящик со скошенным дном и отверстием — ковшик; он соединялся с горизонтальным валом системой рычагов и при работе постоянно подрагивал, чтобы зерно непрерывно сыпалось струйкой в отверстие в центре бегуна.

У ветряка горизонтальный вал проходил от крыльев вверху, где находилось и горизонтальное колесо, а жернова располагались внизу.

Крупорушка представляла собой одиночный жернов, вертикально стоявший в дощатом ящике, либо пару жерновов.

7. Структура сельских поселений

Среди сельских поселений дореволюционной России различались

посад, местечко, село, сельцо, деревня, выселки, починок, хутор,

заимка, а в казачьих областях также станица и хутор или поселок.

Посад — большое сельское поселение типа села, население которого преимущественно занималось торговлей и ремеслами, почти порвав с сельским хозяйством.

Местечко — тот же самый посад, но в Юго-Западном крае, в так называемой черте оседлости, где компактно проживали евреи: по русскому законодательству евреям запрещалось жить в деревне и густо населенные ими поселения получили особый статус местечек — ни сел, ни городов.

Село — крупное сельское поселение, бывшее центром церковного прихода и сельского, обычно волостного самоуправления; села характеризуются наличием церкви или нескольких храмов, местных административно-полицейских учреждений, торговых заведений и, нередко, регулярными местными базарами или даже ярмарками.

Сельцо — помещичья деревня, где имелась барская усадьба, но не было храма.

Деревня — более или менее крупное поселение, от нескольких дворов до нескольких их десятков, без храма, барской усадьбы и административно-полицейских учреждений, хотя, может быть, с торговыми заведениями — лавкой и кабаком.

Выселки — небольшое поселение из нескольких дворов, выселившихся из села или большой деревни, ближе к дальним полям.

Починок — уральское и сибирское название выселка.

Хутор — небольшое самостоятельное поселение из одного-двух дворов. На Украине и в казачьих областях хуторами называли обычно небольшие деревни, в отличие от села или станицы; у казаков Сибири и Дальнего Востока хутора назывались поселками.

Заимка — название хутора в Сибири и на Урале, где крестьяне имели право расчистки пашни в казенных лесах и выселения на нее.

Станица — большое казачье поселение с храмом, военным станичным управлением, арсеналом и цейхгаузом и регулярными базарами и ярмарками.

В великороссийских хуторах и на заимках жилища и надворные постройки располагались без какого-либо определенного порядка. В выселках, починках, небольших деревнях дворы обычно ставились «в один порядок», т.е. в одну линию, по одну сторону проселочной дороги, а хозяйственные постройки в таком случае ставились напротив, через дорогу. В больших деревнях и селах дворы ставились «улицей», в два ряда по сторонам дороги, передними фасадами к ней. В селах могло быть несколько улиц с поперечными, обычно незастроенными проулками или прогонами между ними; дворы, стоявшие на параллельных улицах, соседствовали друг с другом задами огородов.

Поселение огораживалось околицей, легкими пряслами из жердей с такими же, постоянно закрытыми воротами, чтобы бродящий по улице скот не заходил на поля и гумна.

Деревни и более мелкие поселения обычно не имели определенного общественного центра. В селах и станицах в качестве такого центра выступала площадь перед храмом, обычно бывшая и торговой площадью, где стояли торговые заведения. Здесь же ставились и учреждения — станичные и волостные правления, становая квартира, если в селе пребывал становой пристав, иногда школа, больница или фельдшерский пункт, хотя последние могли располагаться и в других местах. Как правило, кабаки, лавки, волостные правления представляли собой обычные крестьянские избы, например, избу-связь или пятистенок, где в одной половине производилась торговля или происходили заседания должностных лиц, а в другой жили с семьями кабатчик, лавочник или волостной сторож. В торговых помещениях была большая общая комната и прилавок, за которым по стене располагались полки с универсальным деревенским товаром или штофами, полуштофами и шкаликами; в кабаке, кроме того, стояло перед лавками несколько простых столов для клиентов и скамьи. Строились и специальные торговые заведения, лабазы, иногда на каменных подклетах, где был склад товаров и производилась торговля; владелец в таком случае жил в верхнем, бревенчатом этаже.

8. Помещичья усадьба

К середине XIX в. в России насчитывалось более 100 тыс. дворян-душевладельцев,

так что помещичье имение было заурядным

социально-экономическим явлением. Необходимы некоторые терминологические

пояснения. Имение — любое земельное владение дворянина.

Однако множество имений было «заглазными», в которых помещики не

жили. Поместье — имение, в котором есть усадьба, место постоянного

или временного пребывания владельца. Усадьба — комплекс из жилых

и хозяйственных построек. Усадьба может принадлежать помещику-

дворянину или любому иному лицу; она может быть сельской и городской.

Крестьянские усадьбы обычно назывались двором или подворьем.

Материальное положение помещиков определялось во-первых, количеством принадлежавших им «душ» крепостных крестьян (учитывались только крепостные мужского пола), а во-вторых, количеством земли. К середине XIX в. свыше 40% помещиков были мелкопоместными владельцами до 20 душ крепостных; еще около 40%, владельцев от 21 до 100 душ, также иногда относили к мелкопоместным; богатыми считали владельцев свыше 1000 душ, каковых было около 1000 душевладельцев, примерно 1%; и 18-20% считались помещиками средней руки, не слишком богатыми, но и не бедными. Нужно отметить, что «малодушные» помещики обычно были и малоземельными, т.е. их положение граничило с подлинной бедностью, если не нищетой, и по материальному и культурному уровню они обычно мало чем отличались от зажиточных крестьян.

Характеризуя структуру помещичьей усадьбы, а затем и помещичьего дома, сельского или городского, мы будем отталкиваться от тогдашнего эталона — усадьбы владельца одной-двух тысяч душ, т.е. весьма зажиточного, но не слишком богатого, способного обеспечить себя не только всем необходимым, но даже и некоторой роскошью. Естественно, с понижением уровня богатства менялся и облик усадьбы и жилища.

Богатые владельцы ставили свои усадьбы поодаль от деревни, чтобы она была на глазах, но не мешала шумом и пылью, — в полуверсте, чуть дальше или чуть ближе. Многие помещики строили для себя и своих крестьян церковь, которая обычно располагалась между деревней и усадьбой, чтобы было удобно и помещику, и крестьянам; разумеется, это идеальный случай, от которого мы и отталкиваемся.

В XVIII в. (бурное развитие усадьбы начинается с 1762 г., времени выхода Манифеста о вольности дворянской) помещики обычно старались спрятать усадебный дом в низинке или за лесом, парком, чтобы предохраниться от ветров. Дома были невысокие, из толстого леса, иногда даже под толстыми соломенными крышами, теплые, хотя и тесноватые; по мере разрастания семейств к ним пристраивались разные горницы и боковушки, так что одноэтажный, иногда на подклете дом не имел четкого плана. С начала XIX в. соображения престижности стали брать верх над стремлением к удобству и теплу. Новые усадьбы ставились на возвышенности, иногда искусственно спланированной или даже насыпанной, чтобы из окон был красивый вид и дом выглядел торжественно, а сами дома стали строиться по четкому плану, на каменных фундаментах или даже полуэтажах, а изредка и кирпичные или отделанные штукатуркой под камень. Еще раз подчеркнем, что пока речь идет о владениях немногочисленных богатых помещиков, как эталоне.

Ядро усадьбы составлял помещичий дом, перед которым располагался парадный или красный двор, украшенный цветниками, между которыми усыпанные песком или толченым кирпичом, плотно убитые дорожки вели к главному входу. При въезде в усадьбу могли возвышаться парадные деревянные или железные решетчатые ворота с аркой. Красный двор могли образовывать два флигеля, симметрично стоявшие по сторонам главного дома, иногда чуть выдвигаясь вперед; флигелей могло быть и четыре, два передних и два задних, выходивших на хозяйственный, черный двор. Флигеля предназначались для размещения родственников, гостей, управляющего, дворовой прислуги, кухни — по усмотрению владельца.

Идеалом каждого помещика было — жить на всем своем, все необходимое производить в поместье, «своими людьми»: хозяйство было полунатуральным. Поэтому хозяйственный двор представлял собой развитый комплекс с многочисленными постройками. В усадьбе была людская изба для крепостных дворовых, обслуживавших хозяйство — скотников, коровниц, конюхов, кучеров, форейторов, столяра, каретника, псарей и т.д. (домашняя прислуга постоянно жила в доме); могло быть и несколько людских изб. В людской находилась застольная, помещение, в котором питались все, либо только холостые «люди», для которых готовила особая «черная» кухарка. Дворовые специалисты могли жить и в хозяйственных помещениях: конюхи и кучера в конюшне со специальными жилыми комнатами, мастера и мастерицы — в столярной, ткацкой, кружевной и т.п. Следовательно, на усадьбе могло быть несколько построек под мастерскими. Здесь же находилась большая конюшня для рабочих, выездных и верховых лошадей. К ней примыкал каретник с зимними и летними экипажами и хозяйственными повозками. Для обеспечения обитателей усадьбы мясо-молочными продуктами имелись хлева с крупным и мелким продуктивным скотом и птичник, нередко с голубятней, иногда с вольерой для декоративных и охотничьих птиц (павлинов, цесарок, ястребов и пр.). Для хлеба в зерне, муки, круп был амбар или несколько амбаров, а для скоропортящихся продуктов — погреба-ледники. Поскольку одной из самых излюбленных забав русских помещиков была псовая охота, на усадьбе была более или менее обширная псарня с отдельными помещениями для борзых и гончих собак, щенных сук, щенят, псарей, выжлятников, доезжачих, ловчих и другой обслуги, составлявшей «охоту». Естественно, что для водопоя лошадей, продуктивного скота и прочей живности на дворе была огромная долбленая колода, а при ней иногда и колодец; воду могли возить и в бочке-водовозке.

Усадьбу обычно окружал обширный парк с аллеями деревьев разных пород, переходивший в плодовый сад. Для получения теплолюбивых плодов (персиков, шпанских вишен, померанцев, иногда арбузов, дынь и даже ананасов) на усадьбе, примыкая к саду, располагались оранжереи и особым образом устроенные грунтовые сараи (теплицы), а на задах усадьбы располагался обширный огород для нужд ее обитателей; иногда выделялись гряды и для семейных дворовых. На краю усадьбы, примыкая к парку и саду, могла быть пчельня, пасека с омшанником для зимнего содержания пчел. За усадьбой, поодаль от нее, могли находиться помещичьи овины, риги или гумно с кладями необмолоченного хлеба и скирдами соломы, стогами сена для кормления усадебной скотины.

Городская помещичья усадьба структурно не отличалась от сельской, но обычно была значительно меньше по площади и количеству и размерам построек.

Естественно, что по мере уменьшения помещичьего богатства размеры усадьбы сокращались и хозяйственные помещения объединялись, а частью и исчезали, так что усадьба мелкопоместного владельца мало чем отличалась от зажиточного крестьянского двора. Этот же процесс шел и во второй половине XIX в. по мере разорения помещиков, так что усадьбы иногда превращались просто в обширные дачи для летнего проживания.

9. Усадебное дворянское жилище

Как незначительно различались по структуре сельская и городская

помещичья усадьбы, так же близкими по структуре были сельские и

городские усадебные дома. Дворянский особняк — жилище для отдельной

семьи со штатом прислуги, — был характерным явлением для

Москвы и провинциальных губернских и уездных городов.

При наличии более или менее обширной городской усадьбы дворянский

богатый дом ставился, немного отступив от красной линии

и выходя на нее флигелями или крыльями-ризалитами, образующими

парадный двор-курдонер. Особняки победнее, поменьше, нередко

ставились на красной линии. Классическая планировка усадебного

дома имела два варианта: центрическая, когда помещения располагались

вокруг парадного зала с искусственным освещением, либо лестничной

клетки, ведшей наверх, в мезонин или на антресоли, и коридорная,

когда помещения располагались вдоль проходившего по

центральной оси длинного служебного коридора. До середины XIX в.

расположение комнат было анфиладным, т.е. они были проходными,

независимо от варианта планировки. Имелся еще один вариант

планировки, более свойственный городским постройкам дворцового

типа. В его основе лежала обычная трехчастная связь, напоминающая

крестьянскую избу. Между стоявшими на высоких подклетах двумя

параллельными связями в глубине ставилось обширное центральное

помещение, занимаемое под парадный зал. Передние части связей

выступали, образуя ризалиты, а между ними располагалось высокое

парадное крыльцо. Таким образом, постройка имела покоеобразный

план. Все семь помещений были проходными. По мере увеличения

дома количество внутренних помещений также возрастало, но суть от

этого не менялась.

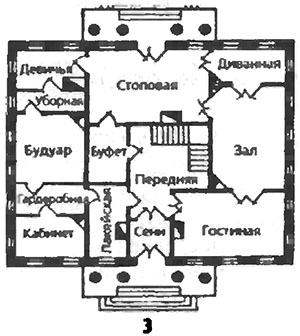

При осмотре особняков конца XVIII — начала XIX вв. можно увидеть, что ряд идущих по уличному фасаду высоких окон, переходя на боковые фасады, сменяется окнами меньшей высоты, над которым под самым карнизом или даже врезаясь в него, расположены маленькие окошки; с дворового фасада расположение окон такое же. Высокие окна на уличном фасаде принадлежат парадным помещениям, окна того же этажа, но пониже — жилым комнатам, а верхние маленькие окошки — антресолям, дополнительному полуэтажу над жилыми покоями хозяев. Антресоли могут дополняться или заменяться узкой чердачной жилой надстройкой-полуэтажом — мезонином. С крыльца посетитель богатого особняка через теплые сени или небольшой тамбур попадал в переднюю, обставленную вешалками, стойками для тростей и зонтов, зеркалами и стоявшими вдоль стен рундуками для платья гостей, которым не хватило места на вешалках, и отдыха постоянно дежуривших в передней лакеев. Боковая дверь могла вести в лакейскую, где домашняя прислуга спала и питалась, а также исполняла мелкие работы. Здесь находились большой стол, скамьи, лавки, рундуки, могла быть печь с лежанкой для престарелых слуг; спали на лавках и рундуках и вповалку на полу, подстелив кошмы. Парадная двухстворчатая дверь вели из передней в гостиную. В богатом доме имелось несколько гостиных, и первой могла быть приемная, для кратковременных визитов. Здесь находились диван, несколько кресел и стульев для хозяина, хозяйки и визитеров, небольшой стол и, непременно, напольные часы: продолжительность визитов была небольшой, а смотреть на карманные часы было неприлично.

При большом стечении гостей приемная использовалась как малая гостиная, например, для игры в карты, и здесь под подоконниками могли стоять сложенные ломберные столы.

Далее могла быть большая гостиная, в XIX в. разделявшаяся трельяжами и жардиньерками с вьющейся зеленью и цветами на небольшие уютные уголки, обставленные диваном со столом перед ним, несколькими креслами и стульями, скамеечкой для ног дам, и освещавшиеся бра или настольным светильником. В большой гостиной также могли быть зеркала, напольные или настенные часы, рояль, по стенам висели картины и гравюры, портреты предков, с потолка свисала большая люстра. Отопительные печи, облицованные кафелем и получавшие архитектурное оформление, располагались в углах, либо выходили в парадные комнаты задними зеркалами, а топка производилась из служебного коридора, чтобы не вносить грязь в парадные помещения и не мешать их обитателям. В гостиных нередко располагался прикрытый экраном камин, передняя плоскость которого закрывалась большим зеркалом, а на каминной доске стояли осветительные приборы, каминные часы и находились различные безделушки. Каминные часы, прикрытые стеклянным колпаком, могли стоять и на специальной тумбе в простенке.

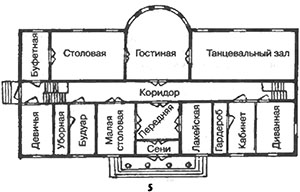

Непременной принадлежностью большого дома была обширная столовая. Вдоль нее стоял длинный обеденный стол-«сороконожка», с рядами легких стульев вдоль него, а у входа по сторонам — небольшие столики для закусок и водок. Если предполагался званый чай, то у противоположного входа в столовую «верхнего» конца стола, где сидела хозяйка, сбоку ставился небольшой чайный столик для самовара, заварного чайника и полоскательницы; хозяйка сама разливала чай гостям. Обеденный стол сервировался особым образом: против каждого места ставился «куверт», обеденный прибор с вилками, ножами, ложками, несколькими бокалами для раэных вин и продетой в кольцо свернутой в трубку салфеткой, по углам стояли вазы с фруктами того или иного вида, в центре ставилась ваза под фрукты ассорти, по осевой линии стояли вазы с цветами. К столовой примыкала небольшая буфетная, где хранились столовое белье, фарфор, хрусталь и серебро и куда лакеи доставляли блюда из кухни для разливания, разрезания (этим занимался буфетчик) и подачи на стол.

Точно так же в богатом доме необходимой была танцевальная зала, обставленная стульями вдоль стен; над входом или сбоку могли быть низенькие хоры для оркестра.

Как уже говорилось, в богатом доме могло быть несколько гостиных. Таковой являлась диванная для отдыха и бесед гостей и хозяев, обставленная широкими диванами вдоль стен, креслами, стульями и небольшими столиками для дамских работ, или боскетная, украшенная зеленью и цветами и расписанная по стенам растительным орнаментом. Здесь также могли быть сложенные ломберные столы: карточная игра и танцы были почти единственным светским занятием.

В XVIII в. почти непременно в богатом доме имелась парадная спальня с роскошной кроватью под балдахином, стоявшая в глубине комнаты изголовьем к стене на невысоком подиуме. Здесь никто не спал и при съезде гостей она также использовалась как гостиная или приемная. В XIX в. парадные спальни повывелись, но зато стали появляться большие библиотеки (что отнюдь не свидетельствовало о страсти к чтению: это было лишь соблюдением приличий). В библиотеке вдоль стен стояли высокие книжные шкафы с бюстами знаменитых писателей и мыслителей на них, посередине находился обширный стол, несколько стульев и кресел, особые подставки для папок с гравюрами и увражей. Библиотека могла использоваться и для хранения каких-либо коллекций в витринах — также дань приличиям. Могла быть в доме и картинная галерея, а также особая портретная с портретами предков, но портреты и картины могли размещаться в библиотеке или гостиных. Часть парадных помещений могла переходить на боковые и даже заднюю стороны дома.

Жилые покои хозяев, расположенные в задней части дома, обычно условно делились на мужскую и женскую половины. Разделять их могла малая столовая для повседневных семейных трапез или устройства званого чая. В мужской половине основное место занимал кабинет хозяина, обставленный кожаным диваном для сна (муж и жена обычно спали раздельно), несколькими креслами и стульями, обширным письменным столом с громоздким письменным прибором, осветительными приборами и колокольчиком для вызова прислуги, иногда конторкой для письменных работ (писать предпочитали стоя) и книжным шкафом. Непременной принадлежностью кабинета была стойка для трубок с длинными чубуками: в ту пору гостей непременно угощали табаком, и для куривших сигары на стол выставляли несколько ящиков с сигарами разного сорта. На стене над диваном висел ковер, на котором могло быть развешано восточное оружие или охотничьи принадлежности и ружья. К кабинету примыкала небольшая гардеробная хозяина, где было развешано его платье, сложено носильное и постельное белье и стояли бритвенный столик с зеркалом, умывальный столик с тазом и кувшином, и «удобство» — большое деревянное кресло с глухим, в виде ящика, низом с двумя подъемными сиденьями, нижнее из которых имело овальное отверстие; под ним стоял ночной горшок. К кабинету и гардеробной могла примыкать небольшая каморка для камердинера хозяина.

На женской половине главное место занимала спальня хозяйки (будуар, кабинет). Здесь, изголовьем к стене, но так, чтобы ложиться можно было с двух сторон, стояла двуспальная кровать, с небольшими ночными столиками по сторонам у изголовья и большой прямоугольной корзиной в ногах для постельного белья. На ночные столики ставились подсвечники со свечами, графины с водой, стаканы и колокольчики для вызова прислуги, либо же над кроватью висела сонетка — широкая вышитая лента с большой кистью, соединенная с колокольчиком в помещении женской прислуги. У другой стены стоял дамский секретер со столиком для письменных работ. Будуар обставлялся несколькими стульями и креслами для гостей: дамы могли принимать близких знакомых, в том числе и мужчин, неглиже, даже лежа в постели. К будуару примыкала уборная хозяйки, аналогичная по обстановке гардеробной хозяина: с висевшим носильным платьем и разложенным носильным бельем, умывальным столиком и удобством; бритвенный стол заменялся почти аналогичным туалетом с зеркалом- псише на шарнирах. В богатых домах к будуару и уборной могла примыкать каморка для камеристки или ближней горничной, ухаживавшей за хозяйкой.

В некоторых домах старинного, приверженного обычаям и вере дворянства могли быть особые небольшие образные с родовыми иконами, церковными книгами и аналоем для них: в XVIII и особенно XIX в. держать иконы в парадных, да по большей части и жилых помещениях не было принято. Образные примыкали к кабинету хозяина или спальне жены.

На женской половине располагалась также девичья для женской домашней прислуги, ни в коем случае не сообщавшаяся с лакейской. Она обставлялась так же, как лакейская, но здесь также были приспособления для мелких женских работ: швейки, пяльца, бубны для плетения кружев, гладильные доски и т.п.

Детские, классные комнаты для учебы детей, комнаты учителей, гувернеров, бонн, а также небогатых родственников, приживалов и гостей находились на низеньких антресолях и в мезонине. Только взрослые дети, начавшие выезжать в свет, получали комнаты в покоях родителей. Кухня располагалась в цокольном этаже, рядом с чуланами для покупной провизии (сахара, чая, кофе, пряностей, миндальных орехов, изюма, чернослива) и вин. Но по возможности кухню выносили из дома, во флигель, чтобы чад от готовящихся блюд не портил воздуха в жилых помещениях, не имевших форточек и проветривавшихся только при топке печей.

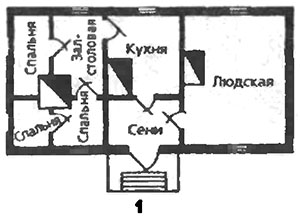

Разумеется, по мере сокращения богатства владельцев дома становились меньше, комнаты становились многофункциональными и уменьшались в размерах, а некоторые типы парадных помещений вообще исчезали. Обычный дом среднепоместных имел 8—10 комнат, а у мелкопоместных иногда представлял обычную, только большую крестьянскую избу-связь или пятистенок. В сенях, разделявших такой дом, выгораживалась кухня, в одной половине, разделенной занавесками, помещались дворовые или даже одна-две семьи крепостных крестьян, в другой, делившейся не доходившими до потолка дощатыми перегородками, ютились многочисленные семьи господ и их родственников.

10. Городская застройка

До середины XIX в. городская застройка в провинции и Москве,

а отчасти и в Петербурге, формируется дворянскими и принадлежащими

богатому купечеству особняками и небольшими домами городских

низов. Основная масса населения, включая небогатое купечество,

живет в домах, по материалам, конструкции и планировке не

отличающихся от крестьянского жилища соответствующего региона,

вплоть до мазанок и соломенных и очеретянных крыш. Преобладают

трехкамерная изба-связь (сени, соединяющие две половины) и

пятистенок с пристроенными вдоль длинной стены сенями, с крыльцом,

выходящим на улицу рядом с передним фасадом. Обычны трехоконные

передние фасады. Бытуют как дома с завалинкой, так и на высоком подклете.

По мере роста городского населения за счет чиновников, служащих, лиц интеллигентных профессий и т.д. развивается сдача части жилища внаем, например чистой половины трехкамерной связи, а в домах с высоким подклетом его превращают в жилой и либо сдают жильцам, либо в него перебираются хозяева. При сдаче части дома целому семейству для него нередко устраивается отдельный вход разгораживанием больших сеней, пристройкой отдельных сеней или взятой в особую постройку лестницы на второй этаж. Если две половины верхнего этажа, либо весь верхний этаж и передняя половина нижнего (т.е. бывшего подклета) сдаются разным семьям, по бокам дома на улицу могут выходить два парадных крыльца, для разных жильцов, а из хозяйских помещений по-прежнему выход через сени во двор. Дальнейшее расширение жилой площади идет за счет постройки рядом двух двухэтажных связей, между которыми находится холодная лестничная клетка. При постройке рядом нескольких таких связей появляется секционный доходный дом с несколькими подъездами, разворачивающийся, таким образом, вдоль улицы. Дальнейшее расширение сдаваемых под жильцов площадей могло идти только за счет повышения этажности, что требовало уже каменного строительства: трехэтажная деревянная постройка оказывалась слишком тяжелой и быстро разрушалась.

Внутренняя обстановка принадлежавших мещанству и мелкому купечеству жилищ мало чем отличалась от интерьера крестьянской избы. Здесь находились та же русская печь, определявшая планировку, лавки по стенам и полки над ними, стол в красном углу. Но дощатые переборки, представлявшие двусторонний шкаф-судник с чистой «гостевой» посудой с одной стороны, и повседневной — с другой, начинает разделять «кухню» и «горницу». Иногда отгороженная чистая горница также сдавалась одинокому жильцу, ходившему через хозяйскую половину. Постепенно неподвижная, вделанная в стены и пол мебель начинает заменяться подвижной: жесткими, а затем и полумягкими диванами, стульями, посудными шкафами, а вместо сундуков, прятавшихся в чуланы, появляется платяной шкаф.

Описанные выше наиболее богатые дворянские особняки, стоявшие на обширных усадьбах, размещались обычно вдоль улицы, но в глубине двора, образованного крыльями-ризалитами или выходящими на улицу флигелями и отгороженными железными решетками с воротами. Небольшие дворянские особняки ставятся вдоль красной линии. Так же стоят и особняки богатого купечества. Обычно они деревянные, но на каменном цокольном полуэтаже. Сбоку к ним примыкают глухие ворота и высокие заборы, за которыми теснятся дворовые постройки (конюшня, хлев, может быть, амбар, погреб-ледник), а за двором — небольшой сад или даже огород. В цоколе купеческих домов находится кухня, при которой живет кухарка, дворницкая, «молодцовские» для приказчиков и «мальчиков», обычно живущих в доме хозяина, чуланы с имуществом и провизией, а иной раз и лавка, выходящая на улицу зарешеченными окнами с железными ставнями и тяжелыми железными дверями. Наверху обычный дом купца средней руки имеет парадную залу (она же столовая, гостиная и танцевальный зал), обставленную тяжелой жесткой мебелью, и множеством ярких цветов на подоконнике и украшенную несколькими олеографиями с видами святых мест и портретами церковных иерархов или знаменитых генералов; изредка имеются и аляповатые портреты родителей. Спальня хозяев общая, с большой кроватью, комодом с постельным бельем, где хранятся и ценности, с сундуками и укладками. К спальне может примыкать, особенно у старообрядцев, образная или молельня с множеством икон, лампадками, церковными книгами и аналоем для них. Имеются задние комнаты и боковушки для престарелых родителей и взрослых детей, живущих при родителях. Все помещения невелики и хорошо отапливаются печами, среди которых и печи с лежанками. Разумеется, у купцов новой формации структура жилища в той или иной степени приближается к дворянскому особняку.

Переходившие во второй половине XIX в. в руки новых владельцев из мещан и купцов либо остававшиеся у прежних, но обедневших хозяев дворянские городские усадьбы с особняками и флигелями пускались под жильцов, как и мещанские домишки. Во дворах городских жилищ исчезают хлева, амбары, иногда бани (поскольку появляются общественные «торговые» бани), заменяясь флигелями для жильцов или хозяев; однако такие хозяйственные постройки, как конюшни и каретники, остаются для содержания лошадей и экипажей жильцов и владельцев.

Отдельные квартиры в многоэтажных каменных доходных домах для богатых квартиросъемщиков до известной степени повторяли внутреннюю стуктуру особняка. С улицы посетитель попадал в нарядный подъезд с более или менее обширным холлом и швейцаром (швейцарская, располагавшаяся в цокольном полуподвале, дверью выходила в подъезд, чтобы ночью швейцар, вызванный звонком, мог отпереть дверь загулявшим жильцам, а днем следил за порядком). Холл украшался лепниной, красивыми светильниками. Широкая лестница, устланная ковровой дорожкой, которую придерживали на ступеньках медные прутья, вела наверх. Считалось, что квартира начинается с подъезда, и в холле были калошница для галош, стойка для зонтов. Наиболее престижным считался бельэтаж — первый, а если считать с цокольным полуэтажом, то второй этаж. Здесь были самые большие квартиры в 10-15 комнат, иногда занимавшие целый этаж. Чем выше располагались квартиры, тем меньше они были, но квартира в 5 комнат обычно считалась небольшой и ее снимали люди среднего достатка. В «порядочной» квартире считалось необходимым иметь и переднюю, и комнату или две для прислуги, и гостиную, и столовую, и кабинет, и две спальни, но кухня с проживавшими в ней или возле нее в каморках кухаркой или поваром и кухонным мужиком и судомойкой находилась в квартире, с выходом на черную лестницу. В таких домах имелся и черный, дворовый подъезд с темной, узкой и крутой черной лестницей, предназначенной для прислуги и небогатых жильцов верхних этажей. Имелись и многочисленные доходные дома дешевых квартир, иногда с коридорной системой: в узкий, нередко темный коридор выходили двери маленьких квартирок в 2-3 комнатки. Заурядным явлением стали угловые жильцы: квартиросъемщик, для которого была слишком дорога или просторна квартира в несколько комнат, часть из них сдавал от себя одиноким жильцам (студентам, мелким чиновникам, служащим, ремесленникам, рабочим), которые иногда ютились по несколько человек в одной комнатке, занимая «угол» с кроватью, столиком, стулом-двумя и каким-либо шкафом.

Особым явлением стали городские дворы доходных домов. Ввиду дороговизны городской земли застройка была плотной и дворы сравнительно небольшими, тесными и темными; они нередко замыкались домом, представлявшим в плане каре или покоеобразным; во втором случае двор замыкался конюшней и каретником: богатые жильцы держали собственный выезд. В частях дома, выходивших подъездами во двор, квартиры были небольшими и недорогими. Двор находился в распоряжении дворника, подчинявшегося домовладельцу или управляющему и находившемуся в распоряжении полиции. В больших домах могло быть несколько дворников, один из которых считался старшим. Дворник следил за порядком и чистотой, не пускал во двор посторонних подозрительных личностей, способных «спереть» самовар с черной лестницы или белье, сушившееся на чердаках, относил в полицию для прописки паспорта жильцов, собирал квартирную плату, разносил по квартирам дрова (дровяники также находились во дворе), на ночь запирал ворота. Дворник с семьей жил в дворницкой возле ворот в цокольном полуподвале, куда вел звонок от ворот. В полуподвалах с выходом во двор жила и беднейшая часть горожан, в том числе обслуживавших нужды богатых жильцов (кучера собственных выездов, прачки и т.п.).

Помимо жилой застройки, для города характерна была особого рода общественная застройка. В небольшом губернском городе центром являлась площадь, вокруг которой располагались городской собор, «присутственные места», городская дума, полицейская часть с пожарной каланчой и конюшнями для пожарных лошадей и экипажей, гауптвахта, если в городе стоял гарнизон, казенный дом губернатора или градоначальника и торговые ряды: одноэтажная каменная постройка в виде каре, с обширным двором и двумя или четырьмя воротами, с открытой галереей на столбах по внешнему периметру, под которой располагались лавки. На площадь могла выходить гостиница или трактиры. Разнообразные торговые и учебные заведения были разбросаны по всему городу.

11. Иллюстрации.

Раннее жилище:

1 — конструкция кровли,

2 — технологии рубки,

3 — тесло,

4 - топоры,

5 - курицы,

6 — скобель.

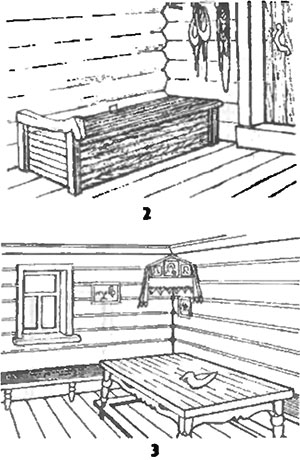

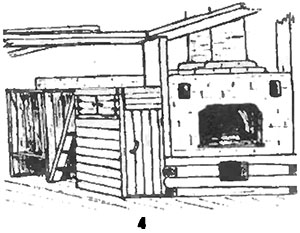

Крестьянское жилище:

1 — изба-связь,

2 — коник,

3 — красный угол,

4 — печь.

Крестьянский двор:

1 — двор-дом (двор брусом),

2 — двор покоем.

Крестьянский двор:

3 — двор двухрядная связь,

4 — двор глаголем,

5— поперечный двор (двор с ендовой).

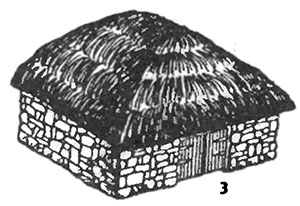

Хозяйственные постройки:

1 — амбар,

3 — овин,

4 — журавль,

5 — прясла.

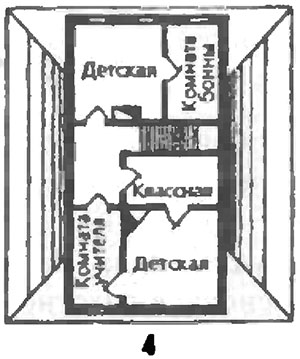

Помещичья усадьба и усадебное дворянское жилище:

1 — дом мелкопоместного помещика,

2 — дом среднепоместного помещика,

3 — богатый барский дом,

4 — мезонин богатого барского дома,

5 — богатый дворянский особняк (первый этаж).