ВВЕДЕНИЕ

Глава I. ЖИЛИЩЕ, ДВОР,

НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ Глава II. ОРУДИЯ ТРУДА

И ИНСТРУМЕНТЫ Глава III. ТРАНСПОРТ И УПРЯЖЬ Глава IV. ТКАНИ. Глава V. ОБУВЬ. Глава VI. ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ Глава VII. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ Глава VIII. ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ

XVIII - начала XX в.в. Глава IX. ФОРМЕННЫЙ КОСТЮМ Глава Х. ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ Глава XI. НАГРАДНЫЕ И

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ. АРМАТУРА.

ЗНАКИ НА ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ Глава XII. ОРУЖИЕ Глава XIII. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Глава XIV. ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ Глава II. ОРУДИЯ ТРУДА

И ИНСТРУМЕНТЫ Глава III. ТРАНСПОРТ И УПРЯЖЬ Глава IV. ТКАНИ. Глава V. ОБУВЬ. Глава VI. ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ Глава VII. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ Глава VIII. ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ

XVIII - начала XX в.в. Глава IX. ФОРМЕННЫЙ КОСТЮМ Глава Х. ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ Глава XI. НАГРАДНЫЕ И

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ. АРМАТУРА.

ЗНАКИ НА ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ Глава XII. ОРУЖИЕ Глава XIII. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Глава XIV. ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Беловинский Л.В.

История русской материальной культуры.

История русской материальной культуры.

Глава XIV. ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

- 1. Мебель

- 2. Русская народная резьба и роспись

- 3. Народное узорное ткачество

- 4. Кружевоплетение

- 5. Вышивка

- 6. Набойка

- 7. Вышивка бисером и стеклярусом

- 8. Стекло и хрусталь

- 9. Керамика

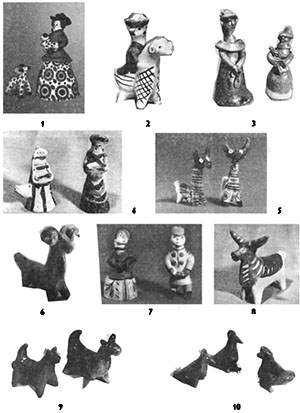

- 10. Глиняная игрушка

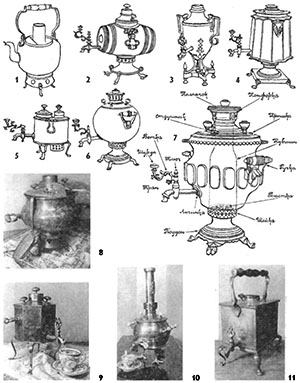

- 11. Изделия из металла

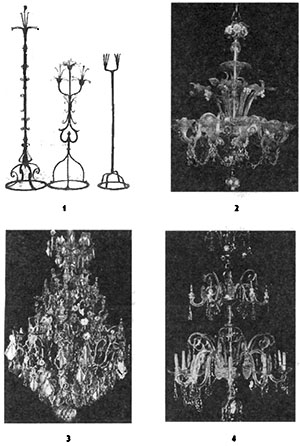

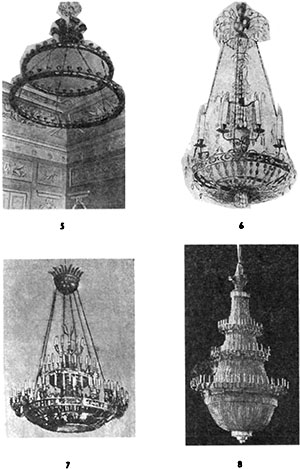

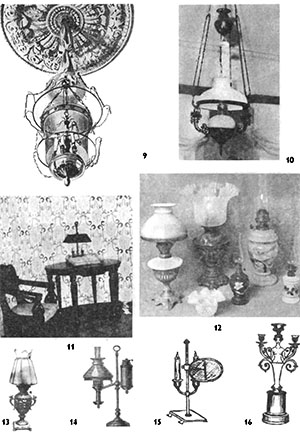

- 12. Осветительная арматура

- 13. Ювелирные изделия

- 14. Пряники

- 15. Иллюстрации

1. Мебель

Мебельные формы всегда органически были связаны с архитектурой

определенных исторических стилей, элементы которых широко

применялись в мебельном искусстве. У немцев, законодателей в

музейном деле, стильной мебелью считается только оригинальная мебель,

созданная до 1850 г. Коллекции музеев обычно и состоят из стильной

репрезентативной мебели, принадлежавшей богатым или высокопоставленным

лицам. Поэтому может показаться, что вся мебель

той или иной эпохи была такова. В действительности же большая часть

домашней обстановки, особенно у небогатых людей, состояла из

простых предметов, даже если и хорошо выполненных, то все равно

скромных и неукрашенных. Эта часть мебели осталась незамеченной

коллекционерами и музеями, ценившими прежде только роскошные

вещи, и не сохранилась. Так что, опираясь только на музейные коллекции,

мы можем реконструировать лишь часть повседневной жизни

прошлого, ее казовую сторону.

Этот принцип наименования стилей характерен и для других стран. Так, в английском мебельном искусстве известны стили Уильяма II и Марии (1689—1702) и королевы Анны (1702—1714) и мебельщиков Чиппендейла (1718-1799), Адама, Хэплуайта и Шератона, в Испании стиль чурригереско, названный по имени мебельщика Чурригеры (1650-1723), в Австрии стиль Марии Тереэии (1717-1780). Известны и другие европейские стили мебели: во Франции стиль директории (1795-1799), а в Германии и Австрии — стиль цопф, в России известный как классицизм. В России стили мебели (и не только) также иногда именуются по царствовавшим императорам: Елизаветы I, Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I.

Профессия мебельщика в России выделяется в самостоятельную в XVI в. В это время под влиянием итальянцев, в большом количестве приехавших в Россию в конце XV в., сказывается позднее Возрождение. Столешницы прямоугольные, боковины столов и табуретов со всех сторон глухие, почти до пола, ножки в опорной части фигурные точеные. Иногда низ боковин или верх спинок кресел выполняется в форме полукруга. Широко используются архитектурные мотивы: царги приобретают вид арок, ножки решаются как колонны. Высокие кресла и стулья брусковой конструкции с решетчатыми спинками часто кончаются ступеньками. Видную роль играют наглухо вделанные в стены лавки, опирающиеся на фигурные ножки-стамики. В красном углу недалеко от стола ставился поставец с открытыми, уменьшавшимися кверху полками для ценной парадной посуды. На особом кормовом поставце стояла посуда для повседневного обихода. Тут же был рукомой с лоханью, подававшийся к столу для мытья рук между блюдами. В большом ходу были шкафчики-сундуки и рундуки, напоминающие европейские средневековые креденцы. В светлицах стояли небольшие складные зеркала, ларцы-укладки для тканей и драгоценностей.

В XVII в. в обиход социальной верхушки начинает входить привозная европейская мебель. Западноевропейские столы отличаются сильно вынесенной столешницей на кувшинообразных ножках, отделаны резными подзорами, кругами в филенках, багетом. Кресла XVII в. полумягкие, спинки прямые или наклонные, в подлокотниках выемка.

Мягкие детали кресел обтянуты бархатом, парчой, гладкой или тисненой кожей. Вся мебель массивная, прочная и устойчивая. В русском мебельном искусстве применяются различные породы, но особенно ценится дуб. Все узловые соединения на шипах. Древесина часто окрашивается с сохранением текстуры бейцами или покрывается темперными, клеевыми, масляными красками, золотится, серебрится. Применяется также вощение (покрытие горячим воском) и лакирование смолами. Мебель украшается резьбой, инкрустацией и росписью, часто применяются токарные детали.

В украшении столешниц в XVII в. начинают применять мозаику из различных пород дерева и камня, инкрустацию цветным стеклом, перламутром, кусочками зеркала. Роспись свободная, в виде незатейливых бытовых сюжетов, животных и растительного орнамента. Обычно расписывались передние и боковые стенки шкафов, сундуков. Ткани широко используются не только для подушек, но и для драпировок, подвешивавшихся сзади мебели для сидения.

Мебель из обихода социальных низов дошла до XX в., сохранившись в крестьянской повседневности. Стол большой, с соотношением сторон 1:2 или 3:5; подстолье в виде дощатых боковин с фигурными выемками снизу, соединенных проножками, либо в виде точеных, слегка наклонных ножек, соединенных фигурными царгами и, в нижней части, плашмя положенными широкими проножками; иногда крестьянские столы были с одним-двумя выдвижными ящиками в широкой царге. Кухонные столы-поставцы выше обеденных, с выдвижными ящиками и полками за дверцами. Стулья появляются только в XIX в.; форма их симметричная, устойчивая, дощатое сиденье квадратное, спинка также дощатая или решетчатая, сквозная, ножки слегка расставлены и выгнуты. В народном быту чрезвычайно популярны сундуки разных размеров, до 2-х м длиной, шкатулки-укладки длиной 40-50 см, с наклонной крышкой, иногда с секретными отделениями, вделанными изнутри в крышку зеркальцами, с внутренними замками «с музыкой». Сундуки и укладки окрашиваются масляной краской, часто расписываются цветочным орнаментом, иногда они с фигурными железными накладками и коваными ручками по бокам, либо полностью обиты жестью с «морозом» — серебристым орнаментом по черному фону, напоминающим морозные узоры на окнах. В XIX в. появляются шкафы, украшенные точеными деталями, резьбой и росписью, орнамент растительный, иногда использовались жанровые сцены.

В домах социальных верхов в начале XVIII в. стены покрываются резными панелями из дуба, ореха, чинары, а выше их — тисненой золотом испанской кожей или затягиваются холстом с росписью по нему. Появляются зеркала, картины, люстры. Печи покрыты кафелем с росписью синим по белому. Полы керамические или паркетные. Потолки также иногда расписываются. Мебель русская или привозная.

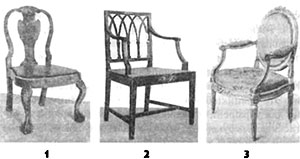

В это время сильно влияние Голландии, Германии и Англии. Русская мебель остается массивной, приземистой, со скульптурной обработкой несущих деталей. Широко употребляются резьба, токарное дело, наборные вставки, иногда роспись маслом. Используется воскованный дуб, орех, иногда красное дерево или окрашенная береза. Для обивки применяют гладкую и тисненую кожу, бархат, сукно на частых гвоздях с медными шляпками. Спинки кресел и стульев высокие, прямые, глухие или сквозные, у сидений широкая обвязка, ножки точеные, прямые, либо же кабриоли с сильным расширением у царги и птичьей лапой с зажатым в ней шаром внизу. Проножки расположены низко. Подлокотники кресел сильно изогнуты. Появляется новый вид мебели — банкетки. Столешницы прямоугольные или квадратные, подстолье массивное, с кувшинообразными ножками с каблучком, с филенками на царгах, широкими проножками. Широко употребляются шкафы, застекленные для посуды и глухие, для одежды, двухстворчатые, с массивным карнизом и филенками в дверцах; часты привозные данцигские шкафы, с картушем, врезанным в фигурный карниз, пилястрами и филенчатыми створками с крупным глухим рельефом, с шарообразными ножками. В употреблении также поставцы с застекленным верхом и глухим, выступающим вперед низом. Рамы зеркал и картин профилированные или резные, в верхней части сложный орнамент.

Мебель в стиле Буль, изредка попадавшая в Россию или воспроизводившаяся здесь, фанерована черным деревом и богато украшена бронзовыми накладками и маркетри, набранными пластинками черепахи, олова, позолоченной меди, кости. Формы ее тяжеловаты, контуры прямолинейны, прямоугольные в сечении ножки сужаются книзу, все завершения и цоколи решены строго. Ведущий элемент орнамента — крупные симметричные завитки лозы. Мастера, следовавшие приемам Буля, чернодеревцы, тесно сотрудничали с маркетерами и бронзировщиками.

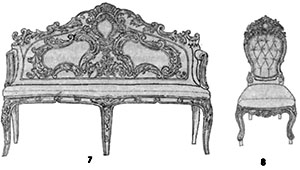

Ближе к середине XVIII в. мебель, русская или привозная французская и английская, становится уютнее, мягче, приобретает криволинейные формы. Конструктивные узлы маскируются декором. Для резьбы характерна асимметрия, криволинейность форм, динамизм. Употребляются картуши, волюты, фламы, аллегорические женские фигуры, амуры, раковины, гирлянды, стилизованные цветы, ветки с листьями, плоды. Орнаментальные мотивы мелкие, с тонкой моделировкой. Широко употребляется наборная работа и инкрустация, бронзовые накладки, живопись по цветным лакам, позолота по бесцветному или цветному левкасу, окраска в нежные тона. Это стиль рококо. У мебели для сидения спинки грушевидные, верх обвязки с резьбой; у диванов иногда спинки составлены из двух-трех соединенных вместе спинок стульев. Ножки упругие, сильно прогнутые, кверху расширяются и плавно соединяются с обвязкой, низ образует завиток с каблучком. Расширяется набор столов: появились письменные бюро, декоративные консоли под зеркала, светильники, скульптура. Столешницы с мозаикой или росписью, иногда используется мрамор с выраженной текстурой. Широко употребляется резьба на царгах и несущей части консолей, проножки обычно фигурные. Кровати с высокими фигурными спинками и царгами с профилированными кромками, невысокими, сильно изогнутыми ножками. В моду входят грациозно изогнутые легкие шезлонги, двухместные диваны «тет-а-тет». Шкаф стал нарядным, изящным по линиям, поднятым на высокие ножки. Появились комоды на высоких прогнутых ножках, с фигурными крышками, выпуклыми боковыми стенками; передняя сторона наборная или украшена живописью. В обиход также начинают входить каминные экраны на ножках. В интерьерах резной или лепной позолоченный декор сплошь заполняет стены, обрамляет окна, двери, зеркала, десюдепорты. Появились новые типы помещений: будуар, кабинет. Наборный паркет из разных пород дерева всех цветов и оттенков на щитах, сравнительно строгого рисунка, где сочетаются геометрические формы с растительным орнаментом. В простенках между окнами обилие зеркал, вделанных в стены. На переборках обычны панно в профилированных лепных рамах, с иллюзорно выполненными пейзажами. На потолках, также в причудливых профилированных рамах живописные плафоны с иллюзорным изображением неба и аллегорическими или мифологическими фигурами в нем. Сильным стало увлечение китайщиной (шинуазри) и японщиной (джапанери): в интерьерах употребляются восточные шелка и лаковые панно, в поставцах многочисленный восточный фарфор. Дух интимности и утонченности проникает во всю обстановку.

В целом для рококо характерен подчеркнутый отказ от конструктивности и функциональности и иллюзорное разрушение внутреннего пространства, его слияние с окружающей постройку природой.

На дальнейшее развитие стиля повлияли начавшиеся в 1719 г. раскопки Геркуланума и в 1748 г. — Помпеи. В 1752 г. в Лондоне вышел первый альбом античных древностей, а с 1762 г. выходят периодические «Античные древности». Законодателем мод становится Англия. Но все же в основном мебель в Россию ввозится из Франции, которая становится эталоном для русского дворянства. В Москве появляются мастерские Споля, Миллера, Корка, в Петербурге — Гамбса, Шарлеманя, Тура. Открываются мебельные мастерские и в Твери, Ярославле, Орле, Калуге. Существенную роль сыграл манифест 1762 г. о вольности дворянства, вызвавший отток дворян со службы в поместья и развитие усадьбы. Богатые помещики начинают отдавать своих крепостных на обучение к известным мастерам и те, по отзывам иностранцев, добиваются больших успехов.

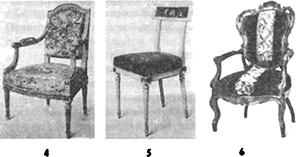

Для второй половины XVIII в. характерно создание целых мебельных гарнитуров, связанных единством форм, материала и отделки, а также разделение мебели на дворцовую, парадную и бытовую. В формах широко используются мотивы поэднеримской классики и итальянского Возрождения. Наметился переход к более спокойным формам, сменившим причудливость рококо. Наступает время торжественности, тяжеловесной парадности, простоты форм, ясной выразительности конструкции, симметрии и математической уравновешенности членений, особенно в концу столетия. Это эпоха классицизма. Ножки мебели спокойно изгибаются, одна деталь плавно переходит в другую, а ближе к концу века ножки только прямые, суживающиеся книзу, покрытые каннелюрами. Края столешниц и верхних досок комодов получают слегка волнистый обрез, а затем преобретают четкие формы прямоугольника, овала, круга. Опоры подлокотников приобрели геометрический контур или форму стилизованных ваз. Спинки диванов представляют две-три овальных спинки стульев, соединенных вместе или один большой овал. Места столярной вязки не декорируются или отмечаются стилизованными розетками. Декор с ритмическим повторением основного мотива в виде спокойно провисающих гирлянд цветов, листьев, лент, венков с бантами. Широко используются также классические полосы двулистников и трилистников, жемчужника. Популярна профилировка кромок. Рельеф невысокий, с мягко эаоваленными кромками. Резьба размещается на царгах, обвязке спинок, подлокотниках. В отделке ведущее место занимает полихромная окраска по левкасу маслом светлых тонов, сочетающаяся с позолотой. Обивка чаще штофом и атласом, где полосы сочетаются с венками и букетами. Употребляется также одноцветный бархат и купоны из гобелена с изображением венка, перевитого лентами, букета, вазона. Встречается даже английский ситец и домотканый холст, вышитый гладью цветной шерстью в подражание гобеленам.

В конце века в моде также брусковая мебель для сидения в английском духе, с сиденьями из тростниковой соломки. Сквозные спинки, иногда в виде готических арочек, покрываются росписью с изображением фигур, букетов. Расписная мебель соседствует с дорогой наборной. Интарсией из дерева разных пород украшаются столешницы, подставки для жирандолей, футляры напольных часов, доски бюро.

В последней четверти XVIII в. видное место начинает занимать мебель из красного дерева. Этому способствовал немецкий мебельщик Рентген, который трижды, в 1784, 1785 и 1790-х гг. привозил в Петербург крупные партии мебели. Две первые партии закупило дворцовое ведомство, а третья ушла в свободную продажу, повлияв на работы русских мастеров. В его изделиях основную декоративную нагрузку несли плоскости полированного красного дерева с хорошо видной текстурой древесины. Красное дерево Рентген сочетал с золоченой бронзой: мелкими профильными накладками жемчужника и т.п., заменявшими резьбу. Ученик Рентгена Гамбс открыл в Петербурге, а затем и в Москве мастерские. Но бронзовые профилировки он заменял вставками черного дерева.

В Европе в конце века мебель красного дерева стали часто украшать плакетками из фарфора Веджвуда, где по синему, желтому или светло-зеленому фону располагались белые силуэтные античные сценки невысокого рельефа; французы заменили веджвудский фарфор севрским. В России пользовались плакетками, ввозившимися из Англии и Франции, но нередко дорогой фарфор заменяли картоном с легкой живописью акварелью. Для украшения мебели использовали также технику агломизе: на стеклянной позолоченной пластине гравировались какие-либо композиции, либо на золотом фоне выполнялись черные силуэты. Дорогую интарсию заменяли раскрашенными гравюрами с античными сценками, по которым проходились тушью тонким пером.

В конце 80-х гг. фанеровку привозным красным деревом заменяют карельской березой и схожим с ней по текстуре тополем («паплевым деревом»). Большое распространение получила и обычная береза, имеющая у комля слегка волнистый свилеватый рисунок; она называлась волнистой или атласной березой и употреблялась в чистом виде или окрашенной под красное дерево. Популярной в России разновидностью мебели из красного дерева и карельской березы стала мебель «жакоб» — отдаленное подражание известному французскому краснодеревцу Жакобу, для которого было характерно широкое использование бронзовых золоченых накладок. Русские мастера по всей длине прямоугольных брусков, из которых собиралась мебель, накладывали ребристые латунные полоски, а на места конструктивных сочленений — полированные латунные круги, ромбы, квадраты. Иногда ребристые накладки из металла заменяли резьбой по дубу. Такой «жакоб» был в большой моде до конце XIX в.

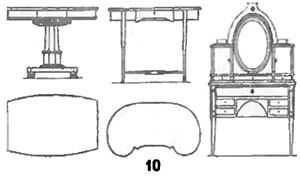

Во второй половине XVIII в. шло дальнейшее расширение набора мебели. Появились новые типы столов: ломберный, дамский рабочий столик для занятий рисованием, вышиванием, с отделениями для красок, кистей, ниток и т.д., стол-бобик со столешницей в форме боба, письменные столы-бюро и секретеры, туалетный столик с шарнирно закрепленным на столешнице между двумя стойками овальным или прямоугольным зеркалом-псише и с многочисленными ящичками в подстолье. В кабинетах появились небольшие книжные шкафы с дверками, закрытыми легкой латунной решеткой или сеткой, за которой натягивалась зеленая тафта. Популярным стал широкий турецкий диван без спинки в виде трех положенных друг на друга толстых тюфяков с разбросанными по ним подушками. Появилась и новая мебель для сидения — небольшое креслице без спинки, но с подлокотниками; в Европе оно называлось «султанша», а в России стало называться банкеткой.

Паркеты, обработка стен и потолков в конце XVIII в. стремятся к простоте и умеренности. Стены богатых домов обтягиваются штофом с простым орнаментом, иногда отделываются по штофу рейками, имитирующими панели; в верхней части стен можно увидеть фризы, выполненные в технике гризайль, имитирующей невысокий рельеф. Лепнина на потолках умеренная, преимущественно по углам и в центре, роспись в виде медальонов в профилированных лепных рамках, а также гризайль, имитирующая лепнину и кессоны сводчатого потолка, либо «помпеянские» росписи: арабески мелкого яркого растительного орнамента, в который вплетены птицы с ярким оперением, амфоры и вазоны. В домах попроще стены и потолки затягиваются холстом с окраской клеевыми красками и скромным растительным орнаментом.

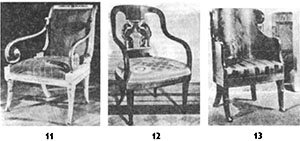

Первая треть XIX в. отмечается стилем ампир, несшим отпечаток беспрерывных наполеоновских войн, включая Египетский поход Наполеона. Еще со времен Французской революции с ее своеобразной игрой в античные гражданские доблести в широкий обиход входят мотивы древнеримского искусства, а преимущественно военные и, отчасти, древнеегипетские мотивы. В орнаментах преобладают мечи, копья, ликторские фасции, шлемы, щиты, латы, лавровые венки, а также львы, грифоны, орлы, лебеди, сфинксы, головки и фигурки египтянок из искусства Древнего Египта. Основными материалами остаются красное дерево, тополь, карельская и атласная береза, начинает употребляться ясень. Продолжается изготовление крашеной мебели, в основном черно

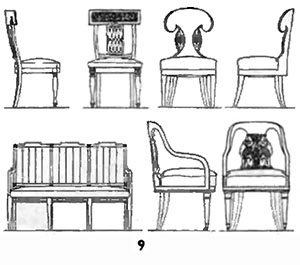

зеленых и черно-коричневых тонов. В начале 20-х гг. Росси вводит новый тип мебели: из простого дерева, покрытой белой краской с умеренной золоченой резьбой; новый стиль получил название стиля Росси. Мебель этой эпохи можно разделить на три периода. В первом десятилетии еще сильно влияние раннего классицизма: формы и пропорции легкие, бронза и позолота используются мало, большую роль играет полированная плоскость красного дерева и карельской березы.

После 1805 г. начинаются перемены, но окончательно второй период определяется с 1810 г. до конца 20-х гг. Мебель характеризуется торжественностью и парадностью, архитектурным построением. Объемы членятся пилястрами, полуколонками, увенчиваются профилироваными карнизами. Иногда углы срезаются. Плоскости спокойные, орнамент скупой, в виде пальмет, аканта, лавров, венков. Широко начинают использоваться накладки из позолоченного дерева, папье-маше, керамики, реже бронзы.

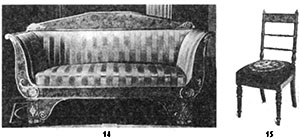

Последний период ампира приходится на 30-е гг., когда стиль начинает вырождаться: орнамент становится мельче и суше, но зато обильнее, а величавая торжественость сменяется казарменной холодностью и громоздкостью. Шкафы всех типов стали массивнее, спинки мебели для сидения разнообразны по формам и декоративным решениям, часто переходят в ножки; характерны глубокие корытообразные спинки, переходящие в подлокотники, а их верхние концы, загибаясь, напоминают форму легкого римского щита. Спинки и сиденья могли иметь мягкую обивку сафьяном, полосатым или цветочным ситцем, шелковая обивка однотонная, с фактурными цветами, коричневая, красная, зеленая, песочного цвета. Успехом пользовались светло-зеленые тона весенней травы, различные оттенки золотистого цвета, гармонировавшие с красным деревом и карельской березой. В моде были также одноцветные ткани с чередующимися блестящими и матовыми полосами. Часто в обивке используется вышивка цветной шерстью, гладью и крестом; изображаются венки, букеты, гирлянды, амфоры. Бархат используется редко, в основном в дворцовых интерьерах, кожа — в кабинетной мебели. Сиденья и спинки легких стульев в столовых затягиваются плетеной соломкой, полосками камыша, ротанга. В то же время распространены жесткие фанерованные спинки, появившиеся и у диванов. Столы круглые или овальные, в моде остается стол-бобик, царги высокие, центральные массивные опоры столов обильно орнаментированы, к ним примыкают консоли в форме птиц. Распространены консольные столики. В употребление входит кушетка — диван без спинки, с высокими подлокотниками. Совершенно новым видом мебели стало очень глубокое кресло-диван с большим квадратным сиденьем с высокими спинкой и боковинами, на которых закреплялась полочка для книги, подсвечника; такое кресло называлось «краианд» — жаба. В интерьерах гостиных появляются ширмы, ранее находившиеся только в спальнях: они прикрывают комнату от свойственных анфиладам сквозняков. Часто в таких ширмах в верхней части вместо ткани использовались прозрачные стекла, чтобы ширмы не затеняли помешений. Многостворчатые ширмы, а также легкие решетки из реек, трельяжи, по которым вилась зелень и подставки-жардиньерки для цветов, выгораживают в гостиных уютные уголки. Появившиеся в конце XVIII в. зеркала-псише, шарнирно закрепленные между стойками, достигают больших размеров, появляясь в гостиных, будуарах. Кровать получила форму ладьи: изголовье и изножие стали делаться слегка откинутыми и округло изгибающимися в двух плоскостях. Такую же форму начинают придавать подлокотникам диванов и кушеток.

Стремление к комфорту и уюту, отказ от представительности привели и к переменам в обработке стен и потолков. Давно исчезли живописные панно со стен, которые оклеиваются холстом и даже бумажными обоями, окрашиваются в скромные тона и иногда расписываются вручную букетами или венками; популярны были одноцветные обои с вертикальными полосами разных оттенков зеленого или синего цвета. Потолки белятся и в лучшем случае вдоль карнизов проходят обрамляющие их скромные профилированные тяги; только в парадных помещениях богатых домов можно встретить роспись гризайль, либо «помпеянские» росписи. Паркеты также скромны и просты по рисунку, например, в виде широкой полосы растительного орнамента по периметру помещения и орнаментального круга в центре, выполненных из дерева одного тона.

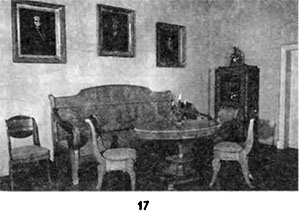

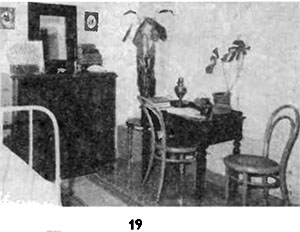

Ближе к середине XIX в. замечается дальнейшее упрощение интерьеров и стремление к уюту. В отделке мебели темных тонов (для тонирования начинают использовать анилин) изредка применяется скромная резьба, полировка, инкрустация черепахой и бронзой или заменяющей ее латунью; появляются вставки из цветного стекла. Реминисценции романтизма, свойственного эпохе ампир, проявляются в мотивах орнамента: по-прежнему это военные мотивы — стрелы, факелы. В середине века появляется гнутая «венская» мебель из окрашенного в темные тона бука, со светлыми сиденьями из полосок камыша, бамбука, ротанга. Зарождается фабричное производство мебели и специализированные мебельные магазины, в том числе торгующие «бельем» для дальнейшей доработки мебели силами покупателя; они также принимают заказы на отделку. Ведется поиск функциональных форм мебели, кривизны спинок. Стены в помещениях гладкие, под светлой клеевой краской. Начинается перенасыщение интерьеров мягкой мебелью, столиками, шкафчиками, этажерками с многочисленными безделушками, фарфоровыми и даже раскрашенными гипсовыми фигурками «национальных типов», тяжелыми портьерами и драпировками со шнурами с кистями и ламбрекенами — матерчатыми подвесками фестонами. В комнатах много зелени в трельяжах и жардиньерках. На стенах огромное количество картин, портретов, в том числе и даггеротипов, гравюр на паспарту, в окантовке или в плоских рамках из красного дерева или карельской березы с темными дубовыми квадратами по углам. Это эпоха бидермайера — мещанского стиля, стремящегося к уюту, но с претензиями на романтику.

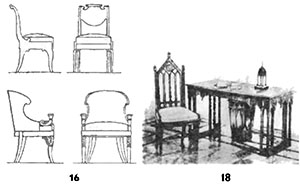

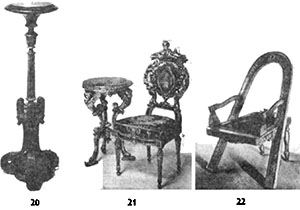

Во второй половине XIX в., с отмиранием «больших» стилей наступает время использования «исторических стилей» и эклектики — смешения элементов различных стилей. Широко распространяется мебель мастерских Гамбса, по формам близкая к рококо, с обрамлением спинок стульев деревянным контуром сложного профиля, стеганой обивкой. Широко распространяется «кутаная» мебель со сборками, драпировками на золоченых гвоздиках, с декоративными сетками, кистями и бомбошками, многоярусной, часто золотой бахромой; используется декоративно-обивочная тесьма, фабриками начинает производиться обивочный баркан, имитирующий гобелен. Резьба очень обильная, сложная, даже беспорядочная по рисунку. Мебель вся темных тонов. Для отделки широко используются золоченая бронза и латунь, фарфоровые медальоны, инкрустация, кость, перламутр, черепаха или, чаще, имитация пластмассами, под стиль буль. В кабинетах появляются обширные письменные столы с массивными бронзовыми или комбинированными с поделочным камнем письменными приборами и со специальными полочками для многочисленных кабинетных фотографий; фотографии в окантовке или скромных рамках заполняют также стены кабинетов. Гарнитуры кабинетов и столовых делаются в стиле Возрождения либо барокко, причем иногда используются подлинные фрагменты золоченой и тисненой кожи. Также широко распространена ложная готика, преимущественно тюдоровская, с полным покрытием стен и потолков темными дубовыми панелями с резьбой. В большой моде псевдорусский стиль; выполненные по рисункам Ропета (псевдоним Петрова) и Гартмана, братьев Васнецовых, Малютина шкафчики, полочки, столы, стулья имитируют древнерусскую и крестьянскую мебель; она обильно украшена якобы русским орнаментом, скопированным с крестьянских полотенец и старинных рукописных книг. Популярным стало дубовое кресло, в котором спинка и передние ножки выполняются в виде покрытой реэьбой дуги, подлокотники имеют форму топоров, воткнутых в сиденье, на котором вырезаны ямщицкие голицы. Это так называемый «петушковый» стиль.

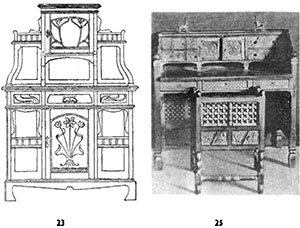

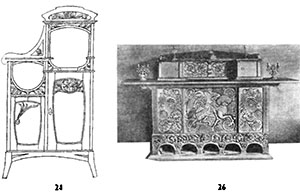

В начале XX в. в русское искусство вторгается стиль модерн. В чистом виде он встречается реже, а чаще с элементами готоки или русского стиля. Мебель по-прежнему темных тонов, но приобретает легкие формы. Спинки стульев и кресел брусковые, иногда образующие ажурные решетки, линии их прямые, но в многочисленной неглубокой резьбе с заоваленными кромками, по контрасту употреблялись прихотливо извивающиеся стебли растений со сложной формы цветами, изогнутые шеи цапель и лебедей, спины и хвосты пантер, женские головки с переплетающимися спутанными змеевидными прядями волос. Кривые линии вяло опадающие или, напротив, упругие, в них ведущее место занимает асимметрия. Широко распространены вставки из фаянса, цветного стекла, латуни. Вообще же дерево становится господствующим материалом, в том числе и в отделке стен, которые покрываются обоями с характерными для модерна разбеленными тонами и сложным растительным орнаментом, контрастирующими с темным деревом. В моду вошли китайский фарфор, японская миниатюрная скульптура нэцке, заполнявшие полочки легких этажерок и шкафчиков. Распространению стиля способствовала состоявшаяся в 1902 г. комплексная выставка «Современное искусство».

Дальнейшие политические события прервали развитие мебельного искусства в дореволюционный период.

Народной разновидностью мебели является сундук, занимавший важное место не только в жилище крестьянском, мещанском и купеческом, но и в дворянском (в служебных помещениях). Сундучное производство было широко развито практически во всех областях России, как для внутреннего потребления, так и для экспорта в Казахстан, Среднюю Азию, Персию, Китай, Монголию. Сундук представлял собой прямоугольный ящик того или иного размера, с плоской или слегка округленной откидной крышкой на петлях. Как правило, он стоял на низеньких деревянных ножках, С боков прочно закреплялись кованые поворотные ручки для переноски. Обычно сундуки запирались на замки, висячие, для чего прибивались накидная петля и пробой, или внутренние. Внутренние замки сами иной раз представляли любопытное произведение слесарного искусства, поскольку делались с «музыкой»: при повороте ключа многочисленные стальные пружинки издавали мелодичный переливчатый звон. Внутри сундука могли иметься небольшие отделения, иногда секретные, для разных мелочей, ювелирных украшений, денег. В крышку изнутри нередко вделывалось небольшое зеркало: сундук с откинутой крышкой превращался в своеобразный «зеркальный» шкаф. В простом народе было принято оклеивать крышку изнутри разнообразными картинками, начиная от оберток от мыла. Снаружи деревянные сундуки окрашивались в спокойные тона, чаше всего в зеленый, синий, и нередко расписывались ярким цветочным орнаментом. Для прочности и красоты «скрыни» часто обшивались узкими полосками жести, образующими ромбический узор, а в ромбах могли помещаться расписные яркие букеты цветов. На Урале сундуки иногда целиком обшивались жестью с «морозным» узором: по черному фону шли серебристые узоры, напоминавшие замерзшие окна.

Разновидностью сундуков были небольшие дорожные укладки-подголовники: невысокие, с покатой крышкой и непременно с внутренним секретным замком, с отделениями внутри, также снабженными секретными запорами. Они обивались фигурными железными полосками и имели ручки.

В дороге на ночлеге или в экипаже такие укладки с деньгами и ценными бумагами ставили под голову, накрывая подушкой. Укладки нередко украшали штучными выкладками карельской березы или делали их из красного дерева с полировкой, либо имитировали красное дерево. Могли быть и дешевые расписные укладки.

Еще одна дорожная разновидность сундука — погребец, обычная принадлежность дворянского и купеческого быта. Это небольшой сундучок, зачастую красного дерева, иногда украшенный интарсией, либо, наоборот, целиком обшитый шкурой животного: телячьей, тюленьей. Внутри погребец разделялся на несколько отделений, куда помещались небольшой складной дорожный самовар, чашки, блюдца, солонка, сахарница, чайница и т.д.

Сравнительно редкими были матросские сундучки со слегка заваленными внутрь стенками, что придавало им большую устойчивость при качке, с сильно округленной крышкой и с мягкими ручками, сплетенными из тонкого троса. Они всегда были на широких и относительно высоких ножках, чтобы не подмокло содержимое. Бывали щегольские сундучки под красное дерево, но чаще они обшивались просмоленной и прокрашенной парусиной. Изнутри на крышке маслом писалось изображение любимого корабля владельца. Размер сундучка был таков, чтобы он помещался под матросскую койку в кубрике.

2. Русская народная резьба и роспись

Музейные отделы дерева обычно вместе с мебелью хранят и коллекции

русской народной резьбы и росписи по дереву, тем более, что

эти техники широко применялись и при украшении немногочисленной

крестьянской мебели. Большое место в народном искусстве занимала

домовая резьба — украшение наличников окон, подзоров и причелин

на кровлях и т.д. Широко распространено мнение, что пышные

резные наличники крестьянских и мешанских жилиш XX в. и есть

образчики древнего народного искусства. На самом деле пропильная

резьба и ее мотивы — сравнительно недавнего происхождения. Во

второй половине XIX в. либеральная интеллигенция, группировавшаяся

преимущественно вокруг земств, обеспокоенная относительным

обезземеливанием крестьянства и падением его жизненного уровня,

делала многочисленные попытки организации крестьянских

внеземледельческих промыслов. Развитие крестьянских ремесел поощрялось

и стимулировалось организацией кустарных выставок и специальных

магазинов, скупавших или бравших на комиссию крестьянские кустарные

изделия и продававших по сниженным ценам инструмент и материалы.

Одновременно среди крестьян распространялась многочисленная

литература в помощь кустарям, а также альбомы рисунков изделий,

созданные профессиональными художниками невысокого уровня,

имевшими самое приблизительное представление о традициях русского

народного искусства (в это время только начиналось интенсивное

изучение национального художественного наследия). Продажа лобзиков

и рисунков и привела к появлению пропильной резьбы, не имеющей

никакой связи с древними народными традициями. Это, разумеется,

не значит, что такая резьба не заслуживает внимания: народные

мастера не только копировали рисунки из альбомов, но и переиначивали

их по своему вкусу или самостоятельно вырабатывали новые образцы,

но под влиянием вошедших в обиход новых мотивов; просто

это не традиционное, а новое искусство, насчитывающее, однако,

уже около полутора сот лет.

Традиционная домовая резьба глухая: доска не прорезалась насквозь, а в ней делался углубленный плоский рельеф с заоваленными кромками. Широко использовались древние мотивы, связанные с языческими верованиями славян и средневековым искусством: розетки, символизировавшие солнце, львы с «процветшим» хвостом, птица-Сирин, русалки-берегини или «девки-фараонки», видимо, пришедшие в народное искусство из корабельной резьбы XVIII в., когда кормы кораблей украшались резными наядами и нереидами. Вообще русское народное искусство в больших масштабах впитывало элементы нового городского искусства, и с классицистических барских особннков в него пришли античные мотивы аканта, пальмет, жемчужника, овы, дентикулы, кимы, органически сочетавшиеся с традиционными мотивами.

Помимо глухой резьбы, в народном искусстве использовалась резьба трегранновыемчатая, очевидно, наиболее архаичная, ногтевидная и скобчатая. Трегранновыемчатая резьба выполнялась резцом (ножом), под углом подрезавшим волокна древесины с трех сторон так, что после удаления древесины образовывалось трехгранное углубление, представлявшее в плане сильно вытянутый треугольник. В этой технике и выполнялись различные розетки и их фрагменты. Ногтевидная резьба, мало распространенная, выполнялась полукруглой стамеской и представляла сочетание узких полумесяцев. При скобчатой резьбе лезвие ножа входило в материал под прямым углом и углубление в сечении имело вид прямоугольника. Мелкая резьба такого типа, называемая контурной, широко использовалась для украшения орудий труда и домашней утвари.

В интерьерах изб и при украшении орудий труда и домашней утвари широко использовалась роспись земляными красками, растертыми на олифе (вареном льняном масле). Различаются два типа росписи: свободная кистевая и контурная. При свободной кистевой росписи изображение, обычно растительный орнамент с крупными яркими розанами, наносилось без предварительного рисунка кистью или «тычком», палочкой с намотанной на конце куделью. Для контурной росписи предварительно пером наносился тонкий черный рисунок, который затем заполнялся красками. Свободная кистевая роспись обычно крупных форм, тогда как контурная — мелочная, дробная. Роспись могла сочетаться с резьбой, включая раскрашивание резьбы, а также могли сочетаться оба типа росписи.

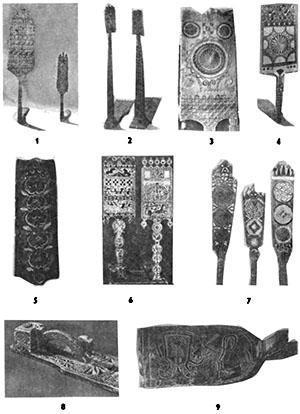

Наиболее представительным видом музейных предметов с крестьянской резьбой и росписью являются прялки и донца для гребней. Впервые попытка классификации прялок была сделана в начале XX в. А.А. Бобринским. Он выделил 8 типов прялок, в результате собирания и изучения прялок в советское время стало известно более 30 их разновидностей; такая дробность привела к распаду четкой типологической системы и представляется, что в ряде случаев можно и нужно пользоваться классификацией Бобринского. Отметим, что сложности с классификацией усугубляются тем, что за советское время несколько раз менялись административные границы областей, не совпадающие с границами дореволюционных губерний.

В северных губерниях, до Ярославской, преобладали целиковые прялки, вырубленные из ствола дерева вместе с корневищем. Такая прялка имела различные местные названия, например, «копанец», «копыл».

Преимущественно в Верхнем Поволжье бытовала составная прялка, в которой высокая ножка или «столбик», выточенная вместе с лопастью, «лопаской», вставлялась в донце. Здесь же в Поволжье, преимущественно в Нижегородском крае, в широком употреблении был вставленный в донце широкий кленовый гребень, на длинные зубья которого надевалась куделя.

Считается, что наиболее архаичной формой прялки является целиковая прялка с широкой плоской ножкой, постепенно сужающейся к небольшой лопаске. Такую форму имеют ярославские «теремковые» прялки с ромбической лопастью (север Ярославской губернии), грязовецкие (юг Вологодской губернии) и буйские (северо-восток Костромской губернии) с полукруглой снизу лопастью, которая у грязовецких прялок заканчивается мелкими «городками» (зубцами), а у буйских — тремя плавно поднимающимися рогами. Ромбическая лопаска березовых ярославских прялок слегка отогнута относительно плоскости ножки. Эта прялка украшается мелкой контурной резьбой, сочетающейся с ногтевидной с сюжетами чаепития и гуляния на ножке и часами на лопаске, иногда увенчанной стилизованным двуглавым орлом и как бы изображающей ратушную башню. Грязовецкие прялки украшены розетками трегранновыемчатой резьбы, а ножки их часто бывают прорезными. Наиболее старые буйские прялки были с трегранновыемчатой резьбой, а с середины XIX в. украшались свободной кистевой росписью с крупными розанами.

Наиболее архаичными по орнаменту считаются мезенские или палащельские прялки, изготавливавшиеся на реке Мезень в селе Палащелье. Они также целиковые, но со сравнительно высокой тонкой ножкой и большой лопаской, завершающейся растущими вверх к середине зубчиками-городками. Эти прялки расписные: по желтому или красноватому охристому полю черным или красным цветом изображаются вереницы стилизованных коней или оленей, чередующиеся с решетчатым орнаментом.

Целиковые прялки-копыл характерны для большей части территории Вологодской губернии. Это прежде всего крупные прялки Тарноги. Для тарногских прялок характерна огромная, украшенная крупными розетками и их фрагментами трегранновыемчатой резьбы, лопасть с мелкими городками, на коротенькой ножке. Аналогом их являются более легкие прялки из Нюксеницы и Никольского уезда с рядом сквозных круглых прорезей, в которые нередко на проволоке вставлялись крупные цветные каменные бусины.

Прялки, изготовленные на притоке реки Сухоны Печенге делались с более высокой ножкой и уменьшенной лопаской, прорезанной крупными отверстиями с вписанными в них крестами и сплошь покрытой мелкой трегранновыемчатой резьбой. Еще более декоративны тотемскне прялки с высокой ножкой, сравнительно небольшой лопастью с тремя плавными рогами вверху и двумя «сережками» на нижних углах, с раскрашенными трегранновыемчатыми розетками и росписью вокруг них.

Толшменские (на реке Толшма) прялки отличаются еще более высокой стройной ножкой и квадратной лопаской с рядом куполообразно расположенных мелких городков или всего тремя крупными городками, с ярко выраженными серьгами и раскрашенной резьбой, дополненной росписью. Различных местных вариантов таких прялок довольно много.

Подобны им вычегодские (по реке Вычегда) прялки с относительно большой прямоугольной лопастью и сравнительно высокой ножкой; прямым городкам вычегодской прялки отвечает ряд таких же сережек, а лопасть украшена крупной раскрашенной розеткой с окружающими ее яркими розанами.

Широко известны шенкурские прялки Северной Двины. Они могут быть целиковыми и составными, с раскрашенными в разные цвета элементами точеной ножки. Сравнительно большая прямоугольная лопасть с городками и сережками украшена свободной кистевой росписью по желтому или красноватому полю: несколько крупных центральных розанов окружаются более мелкими цветами со стеблями и листьями.

На Северной Двине бытуют и пермогорские прялки-копыл с фигурной, украшенной росписью ножкой; большая прямоугольная лопасть с городками и серьгами здесь по белому полю украшена мелкой контурной росписью. Сплошной ковер мелкого растительного орнамента внизу сменяется сценой катания; общий колорит росписи красно-зеленый, как на иконах «северных писем».

Подобны пермогорским и борковские прялки, но роспись здесь делалась в три регистра: внизу сцены катания, выше — яркий растительный орнамент с преобладанием красного цвета и птицы с ярким оперением, а вверху — золотые окна.

В отличие от пермогорских и борковских ракульскне прялки имеют желтоохристый фон, жанровых сцен здесь нет, а яркий растительный орнамент окружает крупную птицу, исполненную черным контуром. В целом эти три сходных типа могут быть названы северодвинскими прялками, как это сделал Бобринский.

Среди целиковых прялок русского Севера выделяются несколько вариантов каргопольских прялок. Ножка их очень короткая, неширокая длинная лопасть украшается сдержанным геометрическим узором трегранновыемчатой резьбы.

На Кенозере орнамент раскрашивался и лопаска покрывалась свободной кистевой росписью с яркими небольшими розанами по зеленому полю, а на озере Лача на таких прялках резьбы не было и по зеленому полю шли крупные розаны в вертикальной композиции.

Своеобразны составные поморские прялки побережья Белого моря. Их высокие тонкие точеные ножки ярко раскрашены, а небольшие веслообразные лопаски покрыты крупными раскрашенными розетками трехгранновыемчатой резьбы. Поморские прялки могут быть и целиковыми, но с фигурными ножками.

В Новгородской, граничащей с нею южной части Тверской и даже Псковской губерниях бытовали прялки с высокими, спускающимися почти до донца лопастями, украшенными резьбой; лопасть соединялась с донцем на шипах.

В большей же части тверского Поволожья употреблялись точеные составные прялки с высокими тонкими раскрашенными ножками и небольшими трапециевидными лопасками с яркой росписью; в старой классификации они назывались тверскими.

Прялки с высокой плоской резной или росписной ножкой и маленькой трапецеидальной лопаской с городками характерны и для района Шексны и Пошехонья. Роспись шекснинских и пошехонских прялок мелочная, напоминающая книжные заставки или узоры ситца. А прялки-согожанки, названные от реки Согожи, украшались контурной резьбой, в которую втиралась черная краска. В то же время известны и ржевские прялки, у которых плоская короткая ножка, перехватом сужающаяся под прямоугольной лопастью, соединена с донцем на шипах. Лопасть и ножка почти сплошь покрываются розетками трегранновыемчатой резьбы. Для ареала бытования верхневолжских прялок характерны и ярославские составные, у которых на высокой четырехгранной прорезной, украшенной трегранновыемчатой резьбой ножке, напоминающей башенку, располагалась маленькая трапецеидальная лопаска, сплошь покрытая резьбой.

В районе Верхней Волги для прядения широко использовались и гребни, вставленные в донца. Довольно распространены были резные верхневолжские донца округлой или прямоугольной, но с закругленными углами формы с трехгранновыемчатой резьбой. Такие донца с более вытянутыми досками распространяются по всей Центральной России. Резьба сплошь покрывает донце или размещается только по концам и на головке. Широко известны также городецкне донца, характерные для Нижегородского края, но попадающиеся и в Костромской и Ярославской губерниях, куда они ввозились из Городца. Городецкие донца двух типов. Более архаичные довольно широкие, и в верхней части и на головке, а иногда и по всей плоскости инкрустированы мореным дубом, дополненным контурной резьбой; на них изображается катание в экипажах или верхом на конях и все это может сопровождаться изображением цветов или деревьев. Поздние Городецкие донца сплошь расписные. Живопись находится на головке и в двух регистрах доски, разделенных узким поясом. В верхнем регистре обычно сцены гуляния дам в широких юбках и облегающих жакетах, либо сцены катания верхом на черных конях. В нижнем регистре могут быть вазоны с цветами, птицы или жанровые сцены. В поясе помещается ряд ярких цветов. На головке изображаются вздыбленные кони или тетерева с ярко-синими распущенными хвостами. Преобладают черные и синие краски по желто-охристому или светло-красному фону. С резными прялками соседствуют швейки, целиковые или составные приспособления для шитья и вышивки. Это невысокие, покрытые трегранновыемчатой резьбой, прорезные столбики на донцах; на верхнем конце делалась мягкая подушечка или прибивался лоскут замши, куда булавкой прикалывалось шитье, натянутое в пяльцах. Иногда швейки в основании на донце имели небольшой пеналец для швейных принадлежностей. Создать какую-либо типологию швеек затруднительно.

Помимо прялок, росписями украшались предметы домашнего обихода, особенно праздничная посуда, выставлявшаяся на стол во время пиров — братины, ендовы, ковши-скобкари, а также туеса, хлебницы, точеные чашки, ложки, жбаны и т.д. Расписывались также сундуки, короба, укладки и некоторые элементы конской упряжи, орудия труда, интерьера и мебели: лавки, полки, посудники, шкафы, дверки голбцев, доски, прикрывавшие углы печей, детские люльки, дуги, коромысла, вальки, рубели, детали ткацких станов. Скорее как исключение, но все же можно назвать даже росписи потолков, особенно у «семейских» Алтая. Дуги, коромысла, вальки, рубели и некоторые другие вещи также украшались мелкой трехгранновыемчатой или скобчатой резьбой. Для росписи элементов интерьера фон делался общий для всего помещения, яркий орнамент обычно был цветочный, но могли попадаться и животные и даже бытовые сценки. Единство стиля росписей, разумеется, прежде всего объясняется господством данного типа росписей в конкретном районе. Да и местный набор земляных красок (цветные глины и растертые камни) был ограничен. Хотя крестьянин в принципе был универсалом и мог сам изготовить все потребное для жизни, посуду, орудия труда, конскую упряжь и пр. обычно покупали на рынке у кустарей-специалистов, которые для придания своим изделиям товарного вида и повышения цены и украшали их росписью или резьбой, опираясь на местные традиции и свои навыки. В коллекциях музеев особенно много домашней утвари с росписями, характерными для бассейна Северной Двины: Пермогорья, Ракулки, Борка.

Берестяные изделия украшались также тиснением: мастер с помощью простых металлических штампов набивал на бересте нехитрый, ритмически повторяющийся узор. В Архангельской губернии известна также шемогодская прорезная береста, которой украшали и небольшие вещи из дощечек, например, укладки: острым концом ножа на берестяной пластине прорезался сквозной орнамент и она наклеивалась на основу; иногда под эту накладку подкладывали фольгу. Украшались даже плетеные изделия: полоски лыка или бересты раскрашивались соком черники и клюквы, после чего из них плели пестери, кузовки, налопаточники, а иногда и праздничные лапти.

В настоящее время среди традиционных бытовых вещей, покрытых росписями, наиболее известна так называемая «хохлома» — посуда и прежде всего ложки, покрытые растительным узором с применением «золота». Такой тип росписи известен еще в XVII в. Бытовал он в Нижегородской губернии, в районе Городца, возле села Семенова. Точеные или резные изделия предварительно натирались, в качестве грунта, жидко разведенной глиной, а по ней — оловянным (сейчас — алюминиевым) порошком, по которому и наносилась роспись пером и «тычками»; затем изделие густо покрывалось олифой и просушивалось в печи. Серебристый фон под олифой приобретал цвет золота. Известны несколько типов росписи. Наиболее популярна «травка»: по золотому полю извиваются тонкие черные стебли трав с усиками и легкими перистыми листьями, кое-где перемежающимися с красными гроздьями рябины. В так называемой «Кудрине» собственно фон, очень незначительный по площади, черный или красный, а крупные, почти сплошь покрывающие изделия «цветы», напоминающие хризантемы с прихотливо извивающимися лепестками — золотые: мастер закрашивал промежутки между цветами и наносил линии леспестков, оставляя нетронутым основной фон. Кудрину напоминает «фоновая» роспись: здесь цветы, напоминающие ромашки или подсолнухи, листья и ягоды золотые, а промежутки между ними покрыты черной или красной краской. Архаичной была «осочка»: нанесенные по золотому полю изгибающиеся красные полоски, напоминающие траву, колышимую ветром. В чашках употреблялся также наносившийся на дно «пряник»: стилизованный квадрат с вогнутыми линиями, заполненный и окруженный простым растительным орнаментом.

Помимо «хохломской» бытовали и иные типы росписей. Например, на ложки-«хлыстовки» серо-коричневой мумией, разведенной на квасе, наносили извилистые струйки, напоминающие текстуру рябинового дерева. Довольно известны печорские (изготавливавшиеся на реке Печора и ее притоке Усть-Цильме) ложки, у которых по светлому фону чистого дерева наносится полихромный мелкий и густой геометрический орнамент.

Сразу же нужно сказать о форме деревянных ложек. В торговле различалось множество их типов. Это «носковая» ложка-«загибка» с сужающимся к концу «хлебалом» и плоским, постепенно сужающимся к хлебалу черенком; «серебрушка», напоминающая загибку, но с заплечиками на узком черенке, как на серебряных ложках; межеумок с круглым хлебалом и плоским черенком, прочная и широкая; бутырка или бурлацкая ложка, по форме напоминающая межеумок, но гораздо толще и грубее его; баская ложка с округлым на конце и сужающимся к черенку хлебалом и с круглым черенком, заканчивающимся шишечкой-«коковкой»; полубаская ложка с хлебалом овальным, поокруглей, чем у баской; «носатая», также с круглым черенком и коковкой, но с сужающимся к концу остроконечным хлебалом; староверческая, с вырезанным на конце черенка двоеперстием, и т.д., например, поваренок, разливушка, лузик: на каждом рынке бытовали свои типы ложек и их названия. В торговле также различались «тонкие» ложки или «хлыстовки», более чистой работы, и грубые, низкого сорта «сибирки».

Как уже явствует из описания прялок, каждый промысловый регион вырабатывал свой тип росписей. Например, чем-то сходна с пермогорской росписью верхнеуфтюгская (на реке Верхней Уфтюге, притоке Северной Двины) роспись на бураках (туесах): контурная, в виде изгибающегося стебля с короткими усиками, крупными листьями и цветами. Уже упоминалась роспись в интерьерах алтайских старожильческих изб: в синих прямоугольных и ромбических рамках с растительным орнаментом, по красному полю мелкие стилизованные цветы и птицы, синие, желтые, зеленые. На Урале бытовала так называемая «чердынская» (название по местному рынку) роспись туесов, с плотными букетами из двух-трех крупных розанов с темно-зелеными и синими ветвями и листьями, испещренными множеством белых и желтых прожилок. Такая же роспись была и на тагильских железных подносах и сундуках. Городецкая роспись с крупными цветами на красном поле, сценами гуляния и катания бытовала не только на донцах, но и на детских и грушках-каталках, сундуках, укладках и т.д. Со старинным селом, ныне городом Семеновым связана не только «хохломская», но и старинная мериновская и современная семеновская роспись. Собственно, мериновская роспись возникла также недавно: в начале 20-х гг.: по крахмальной грунтовке гусиным пером тушью наводился контур, который затем закрашивался красной, желтой и зеленой анилиновыми красками; орнамент — крупный цветок-розан в обрамлении листьев и мелких цветочков или ягодок. Семеновская роспись свободная кистевая, напоминающая мериновскую: ветви цветов и листьев, букеты или отдельные крупные розаны. Недалеко от Семенова в конце XIX в. появилась федосеевская роспись на игрушках: по желтоватому фону тонкая контурная, с извивающимися стеблями, фиолетовыми контурами и зелеными и красными листьями и цветами, нанесенными анилиновыми красками.

Местные школы резьбы и росписи возникали спонтанно, но иногда и создавались целенаправленно, профессиональными художниками, с целью дать заработок крестьянам. Так, результатом деятельности известного Абрамцевского кружка С.И.Мамонтова стала троице-сергиевская (загорская, абрамцевская) роспись и кудринская (хотьковская) резьба. В конце XIX в. в Троице-Сергиевом посаде была создана учебная игрушечная мастерская, а в начале XX в. тип троице-сергиевской росписи стал использоваться всеми кустарями. На шкатулках, поставцах, солонках, табакерках, блюдах выжигался контур стен, башен и храмов Троице-Сергиевой лавры, пейзажи с елочками и церквушками, бытовые сценки, и контур заполнялся плотными масляными красками. Этот тип росписи был перенесен в село Полх-Майдан Тамбовской губернии (сейчас — Нижегородская область), только выжигание было заменено наводкой контуров черной краской пером. На полхмайданских точеных изделиях по зеленому фону наведены извивающиеся стебли с мелкими листочками и яркими цветами и плодами: шиповник, колокольчики, яблочки, грозди ягод; роспись масляными красками. Кудринская (в селе Хотьково Московской области) резьба по самшиту плотно покрывает прихотливым растительным узором плоскости шкатулок и блюд. В Троице-Сергиевом посаде издревле бытовало производство игрушек, родившееся как побочное, с использованием отходов от изготовления ложек. Довольно обобщенно, без предварительной отделки заготовок произвольной формы резались и раскрашивались фигурки «барынь», «кормилиц», солдат, офицеров («гусары»). Иногда делались довольно сложные троице-сергневские игрушки с движением, например — группа солдат, закрепленных на подвижной решетке и «перестраивавшихся» при ее сдвигании и раздвигании. В самом посаде в основном отделывали игрушки росписью и торговали ими, а «белье», заготовки, производились в окрестных деревнях. Со временем игрушечное производство в одном из прилегающих сел, Богородском, стало самостоятельным. Богородские игрушки так и остались неокрашенными, покрытыми мелкой резьбой, имитируюшей складки одежды и шерсть животных.

К росписи по дереву примыкает так называемая лаковая роспись по железу и папье-маше; на самом деле лаки здесь не употребляются, но многослойные покрытия запеченной в печи олифы имитируют лаковое покрытие. Высокий эффект достигался путем многократного покрытия (до 7 раз) «лаком» тончайшей, также многоэтапной темперной живописи, с последующей полировкой каждого слоя; это придавало покрытию большую глубину. В современном производстве лаков на фабриках, особенно массовом, технологии для удешевления и ускорения изготовления вешей упростились, стали употребляться современные материалы вплоть до пластмасс.

Наиболее ранней является федоскинская живопись по папье-маше, известная также как лукутинская. В конце XVIII в. в селе Данилково под Москвой купец Коробов открыл небольшое производство круглых табакерок для нюхательного табака по французским технологиям, украшая их наклеенными гравюрами с портретами и сценами из русской истории; часть изделий украшалась живописью. В 1818 г. фабрика перешла к Лукутину и производство уже только живописных изделий приобрело большое разнообразие и получило огромную популярность. Для украшения изделий использовались тонкие копии с иностранных образцов и книжной графики, а также крестьянские и городские бытовые мотивы: чаепития, гуляния, катания на тройках и т.п., как на прялках и других народных изделиях. Живопись исполнялась в реалистической манере на черном фоне, причем иногда изображение делалось по перламутровой «подстилке» из тонких пластин речной раковины-перловицы или по сусальному золоту, что придавало живописи особый эффект внутреннего свечения, орнаментировалась золотой или серебряной сканью, золотой гравировкой. Чрезвычайно популярной была также роспись «шотландкой» — в виде пересекающихся узких полосок разного цвета, напоминающих фактуру шотландских тартанов (пледов), а также роспись под черепаху, красное дерево и бересту. В 1904 г. ввиду убыточности производство было ликвидировано, а в 1910 г. возродилось в селе Федоскино в виде артели живописцев, ранее работавших по окрестным деревням на Лукутиных.

Среди крестьянских промыслов дореволюционной России видное место занимала «суздальская» иконопись владимирских «богомазов», изготовлявших огромное количество недорогих икон для народа. В основном иконное производство было сосредоточено вокруг сел Палех, Мстера и Холуй. Каждый центр выработал свою манеру письма, ориентируясь на древние образцы новгородской, строгановской и «царской» школ. С утверждением Советской власти с ее официальным воинствующим атеизмом, иконописный промысел, естественно, прекратился.

Поскольку прокормиться земледелием на местных неплодородных землях было невозможно, бывшие иконописцы после неудачных попыток заняться росписью бытовых вещей по дереву обратились к опыту федоскинцев и занялись лаковой живописью по папье-маше. Однако при этом они сохранили старинные иконописные традиции и собственный оригинальный тип живописи. Палехская живопись в наибольшей степени повторила особенности федоскинского искусства. Здесь сказочные, былинные или даже реалистические сцены не только изображаются на черном фоне, но он играет активную роль: если палешинину нужно изобразить вороных коней, он «обрисовывает» их контуры окружающими деталями, разделывая фигуру коня иконописными «пробелами», «движками» и «оживками». Фигуры стилизуются в иконописной манере новгородской школы, они непропорционально вытянуты, с сильной внешней экспрессией, выражающейся в энергичных движениях, сложных беспорядочных складках одежд, решенных с помощью «пробелов»; постройки, деревья и цветы условны, часто прописываются золотом, а вся композиция ограничивается мелким золотым орнаментом.

Холуйская живопись для неискушенного глаза практически неотличима от палехской: здесь та же иконописная манера, активный черный фон, использование пробелов, движков и оживок, большая роль экспрессивных фигур в пейзаже; но колорит у холуян более насыщенный, преобладают контрастные теплый коричневато-оранжевый и холодный сине-зеленый тона.

Мстерская живопись резко отличается от палехской и холуйской. Черный фон здесь не употребляется, колорит светел и не ярок, с сильным преобладанием бирюзово-голубоватых и красновато-золотистых тонов, активна роль пейзажа, фигуры менее вытянуты, по пропорциям ближе к реальности, а движения менее экспрессивны.

С лаковой миниатюрой по папье-маше соседствует живопись по железу (жестяным подносам), сосредоточенная сейчас в селе Жостово под Москвой. Это старинный промысел, до революции в широких масштабах бытовавший в разных центрах производства металла, и особенно на Урале, вокруг Нижнего Тагила. Технологии здесь те же, что и в живописи по папье-маше: многоэтапная живопись темперой (подмалевок, замалевок, перемалевок и т.д.) с многократным покрытием олифой, сушкой слоев в печи и их полировкой.

Для жостовской живописи характерны яркие, плотно написанные букеты цветов на преимущественно черном фоне, а нижнетагильская роспись отличалась преобладанием синего, реже зеленого фона; прежде изображались условные крупные яркие розаны, в последние десятилетия изображения цветов более реалистичны, чтобы не сказать — ботанически точны.

Среди резных изделий особое место занимают пряничные доски и манеры — доски для производства набивных тканей. В толстой пряничной доске вырезалась углубленная, на толщину будущего печатного пряника, фигура человека, лошади или иного животного, птицы, рыбы, украшавшаяся затем мелким орнаментом. На старинных манерах резался неглубокий, ритмически повторяющийся орнамент; в позднейшее время орнамент на манерах стал набивным: в доску вбивались частые плоские металлические гвозди с загнутыми кончиками. Казалось бы, какая разница, трепать ночь напролет лен затейливо изукрашенным резьбою трепалом или простой дощечкой, носить тяжелые ведра на расписном коромысле или на простом? Но крестьянская жизнь с ее бесконечным тяжелым физическим трудом в неблагоприятных климатических условиях и, большей частью, бедностью, была, в общем-то, безотрадной. Эта суровость и скудость жизни требовала компенсации, которую и давало яркое, праздничное народное искусство, оживлявшее даже орудия труда яркой росписью и пышной резьбой. Об этом следует помнить при реконструкции музейными средствами крестьянской повседневности.

3. Народное узорное ткачество

Кроме ткачества гладких тканей, в крестьянстве было распространено

несколько видов узорного тканья: браное ткачество одно- и двухуточное,

выбор, ремизное узорное ткачество, ажурное ткачество.

Одно из самых древних — браное двухуточное тканье. При этой технике

использовали два челнока для утка — с красной и белой либо с

черной и белой нитями и белую основу, набиравшуюся в «нить»

(ремизки) стана попарно несколькими группами так, что очередные

перекрытия нитей последовательно сдвигались и получался красный или

черный орнамент. При одноуточном браном тканье на малом числе

дощечек, вставлявшихся между нитями основы, только одним челноком

с красным или черным утком получались контрастные участки

гладкого и с рельефными переплетениями полотна. Двухуточное тканье

шло на полотенца и затканки, одноуточное — на середины скатертей,

реже полотенца и детали женской одежды. Браное ткачество

применялось также при тканье пестряди в клетку и полоску, изготовлении

половиков. Применялись и другие способы тканья: закладная

техника, вытягивание петель из утка.

Ремизное ткачество на пяти и восьми ремизках производилось одним челноком, белым по белому, причем при использовании толстого шерстяного утка ткань получалась с высоким рельефом при узоре разновеликими и разной формы клетками. Восьмиремизная техника давала совершенно гладкую фактуру клетками и применялась для выполнения цветной каймы на белом фоне полотенец, скатертей, рубах.

Ажурным ткачеством с перевивкой нитей утка и основы выполнялись концы полотенец и каймы скатертей. Рисунок имел вид прозрачной сетки на фоне более плотного полотняного переплетения. К узорному ткачеству относится и тканье поясов-покромок. Преимущественно их ткали не на стане, а на руках, с небольшим подвижным бердом в форме узкого двойного гребня, а витые кушаки изготовлялись вручную на длинной игле.

4. Кружевоплетение

Кружево — сетчатая ткань из переплетенных нитей, выполненная

коклюшками, крючком или спицами. Для плетения коклюшками на

подставке из двух перекрещивающихся рам устанавливали туго набитый

круглый валик — бубен. К нему булавками прикалывали рисунок, или

сколок. Коклюшки — деревянные палочки длиной 17—18 см с головками

на концах. В работе они используются парами (до 40). Попарно наматывается

на них и нить, сначала на одну коклюшку, затем на другую. Узор

нанесен на плотную бумагу точками, определяющими места вкалывания

булавок; булавки, определяя узор, прикрепляют сколок к бубну, а

также поддерживают и соединяют нити при плетении. Узоры образуются

благодаря сочетаниям основных элементов кружева. Самый главный —

тесьма-полотнянка, или шлюшка; она ведет главный рисунок кружева.

Плетешок напоминает шнурок, часто украшенный отвивными петельками

с одной или двух сторон. Насновка — небольшие фигуры очень

плотного плетения овальной или четырехугольной формы. Они вплетаются

в сетку или решетку, образующую фон.

Кружева в основном создаются в парной и сцепной техниках плетения. Парной техникой создаются мерные кружева — прошвы, край, различные оплетки, мелкие узоры. Узор состоит из простейших геометрических фигур-разной плотности, ритмически повторяющихся. Штучные изделия выполняются сцепной техникой. Плетутся они тоже парами коклюшек, но все изделие еще при подготовке сколка делится на части, которые потом соединяются вязальным крючком. Узоры сцепного кружева состоят из плотно сцепленной тесьмы-вилюшки, которая, изгибаясь, ведет основной рисунок, выявляет формы орнамента, а также из решетки, служащей фоном.

Кружевница, плотно приколов рисунок к бубну, навивает нитки на коклюшки и навешивает их парами на булавки. Приемы плетения основаны на переборе — перекладывании в определенном порядке коклюшек. Плетут одновременно двумя парами коклюшек, которые кружевница держит в обеих руках. Остальные, не работающие в данный момент коклюшки, раскладывают по бубну парами, и они свисают с него.

В России были популярны некоторые западные типы кружев, послужившие основой русских кружев. Блонды — кружева из шелка-сырца золотисто-рыжего, естественного цвета. Алансонские кружева, особенно тонкие и дорогие, имеют правильный сетчатый фон. Валансьен — прозрачная тонкая правильная сетка-фон, плетется одновременно с узором, не имеющим никакой рельефности. Малин характеризуется сквозными фигурами, обведенными сканью.

Кружевоплетение проникло в Россию с Запада в XVIII в. и сначала лишь в помещичьи имения, поскольку требовало много времени и дешевых рабочих рук. В дальнейшем оно получило широчайшее развитие в мещанской среде, в крестьянстве же было распространено ограниченно. В народном кружевоплетении, в XIX в. даже сгруппировавшемся в определенных центрах (славились вологодские, елецкие и др. кружева), выработаны были оригинальные приемы плетения и узоры с собственными их наименованиями. Бытовал ряд самобытных типов кружева: «сетчатые денежки» как тип крестьянского «численного кружева» шириной в 2,5 см с простым узором; «сетчатое плетение» с переплетением нитей в косом направлении и в сочетании с плотной полотнянкой и сквозными решетками фона; «канфарные» кружева в виде сетчатой клетки; «гречишка» из сетчатых шестиугольников неправильной формы, расположенных в шахматном порядке, и др.

В середине XVIII в. появляются новые приемы: кружевная витая скань, скань — «елочка», ростовские сцепные кружева из льняных ниток. Раннее вологодское кружево первой половины XIX в. имело узоры прошвы из изображения симметричных пав и деревьев на густом фоне из овальных насновок, с зубцами растительного характера; особенностью зубцов было их окаймление полосой или цепью мелких фигурок. Калязин Тверской губернии славился кружевами типа малин, а Торжок — многопарным типом с изображениями женских фигур, коней и птиц. В Московской губернии плели «металлическое кружево» с рисунком «гребешками», но к середине XIX в. оно сошло на нет. Своеобразный волнистый рисунок имело кружево из Балахны Нижегородской губернии, а скопинское и михайловское кружево Рязанской губернии сначала имело «травчатый» рисунок с растительными узорами, который затем сменился геометрическим орнаментом; в Михайлове бытовало и «позументное» кружево как замена металлических галунов, здесь же употреблялись «бубенцы» — зубцы полукруглые и «мысы». Русское кружево было настолько высокого качества, что в торговле елецкие и мценские кружева иногда выдавались за французские и шли на мировой рынок.

5. Вышивка

Для вышивки в качестве основы использовалось преимущественно

тонкое отбеленное полотно из лучшего льна, а в южнорусских губерниях

еще и домашняя тонкая шерстяная ткань и сукно.

Широко использовался миткаль, окрашенный «на кумачное и китайчатое дело», а также ластик (сатин) и фабричная шерстяная ткань — кашемир, коленкор, кисея, а для вышивки золотом — атлас и бархат. В строчевом и гладевом шитье основой служили батист, маркизет. Для вышивания брали сученую (сканую) шерстяную пряжу — гарус фабричного изготовления. Гарус вводили в тамбурную вышивку, а в строчевую — для обводки контуров узора и для односторонней глади. Наиболее широко гарус начинает применяться с середины XIX в. В северных губерниях вышивали еще отбеленными или окрашенными льняными нитками, которые с середины XIX в. почти полностью были вытеснены хлопчатобумажными. Использовались также шелк и металлические волоченые золотые и серебряные нити. В XIX — начале XX вв. распространяется вышивка золотыми и серебряными нитями на бумажной основе, обернутой тонкой, чаще всего медной позолоченной или посеребренной проволокой. Использовалась также бить — расплющенная тонкая проволока и канитель — бить, свернутая в тонкую трубочку. В старину в крестьянском шитье широко использовался мелкий жемчуг (бурмицкое зерно) из Поморья, разноцветный бисер, в помещичьей среде — высококачественный венецианский и богемский бисер. Редким материалом для вышивания были солома и человеческий волос. Волос использовался в крестьянском быту для изготовления ритуальной одежды — «смертных» рубах, — в помещичьем — в сочетании с белым шелком — для пейзажных и сюжетных вышивок, имитирующих гравюру, на бумажниках для подарков. Вышивка соломой имитировала золотное шитье и более связана с городским бытом.

Техника вышивки.

Вышивание производится либо пропусканием нити с помощью иглы через материал и выведением ее снова на поверхность, либо путем расшивания, когда основная нить прихватывается сквозь ткань другой, тонкой нитью (шитье вприкреп). Более резкая грань существует между вышивкой и аппликацией — наложением на основную ткань фигурных кусочков иной ткани, которая всегда дополняется вышивкой.

Существует несколько способов вышивки: счетная техника, выполняемая по счету нитей основы, более древняя, и несчетная техника, выполняемая по намеченным контурам рисунка. К первой группе относится вышивка по цельной ткани: набор, двусторонний шов, косой стежок, крестик по счету нитей ткани, счетная гладь и т.д. — и по разреженной ткани — различные виды строчки. Ко второй группе относятся тамбурное шитье, несчетная гладь, крестик по канве.

Древнейшим видом шва является шитье набором (бранью, по браному): стежок кладется то поверх, то снизу ткани. Его особенность — негативное изображение узора на изнанке. Двусторонний шов выполняется способом «вперед иголку», затем нитки поворачиваются обратно и тем же способом заполняются пропущенные места с лица и изнанки ткани. Это один из древних швов, на Севере сохранившийся до середины XX в. Сначала накладывали «след» — стежок, охватывающий три или четыре нити холста, а выметав контуры (поэтому техника называется еще «по выметке»), начинали заполнять их клеткой, мелкой или более крупной, иногда перекрещенной двумя линиями или отмеченной звездочками, расположенными в шахматном порядке, либо же вся внутренняя часть узора заполнялась ступенчатыми линиями, цепочками ромбов и квадратов, расположенных по диагонали, вертикали, горизонтали — в зависимости от местности. Двусторонний шов дополнялся косым стежком, образующим полосы в узоре, набором и гладью. Вышивка косым стежком использовалась для головных уборов и была односторонней. Стежок клался на ткань косо, захватывая четыре нити основы и две нити утка; начало следующего стежка находится у середины предыдущего. Вышивка получалась плотной, как бы ковровой, и покрывала все поле. Контуры выполнялись черной нитью, узор — зеленой или желтой, а фон — красной.

Техника счетной глади (стлань, внастилку) использовалась как в сочетании с другими способами, так и самостоятельно. Стежки ее плотно прилегают друг к другу и покрывают ткань по счету нитей. Гладью украшали очелья сорок, рубахи, а кое-где паневы. Гладевые швы издавна применялись в золотом шитье, но в технике вприкреп: золотая нить пропускалась петелькой сквозь ткань и с изнанки прихватывалась шелковой нитью.

В XVI-XVII вв. в основном шили вприкреп. Основные приемы шитья: 1) плоская гладь — шов плоско ложится на ткань; 2) шов вприкреп по веревочке — с подкладкой под нити шнура; 3) высокая гладь — узор получался выпуклым; 4) вприкреп по настилу — золотые нити накладывались на толстые бумажные нитки; 5) шитье по карте — нити накладывались на узор из толстой бумаги, сложенной в несколько слоев, либо из толстой ткани, бересты. Шили золотой и серебряной нитью по холсту, а также по кумачу, шелку и бархату, с подкладкой из холста, и узор выметывали ниткой с изнанки по холсту, затем стегали с лицевой стороны ткани, покрывая узор хлопчатобумажными толстыми нитками, а поверх стеганого узора накладывали золотые или серебряные нити вприкреп. В народном золотошвейном деле применялось вышивание с оставлением фона, и «кованым» шитьем, без оставления фона, который покрывался теми же нитями, что и узор.

Техника крестом по счету нитей была двусторонней, более древней, и односторонней. Односторонним крестом вышивали очелья сорок шерстью или шелком по холсту, а также подолы рубах, передники, полотенца, подзоры красными хлопчатобумажными нитями. Техника строчки связана с предварительным выдергиванием нитей основы и утка ткани и изготовлением сетки. Выдергивали по четыре нити основы и утка, оставляя такое же количество нитей невыдернутыми; могли выдергивать по 8 и даже по 15 нитей. Нитки подрезали, всю сетку перевивали и переплетали. Орнамент преимущественно геометрический. Разновидностей строчевой вышивки множество — от простой мережки до тонких и сложных гипюров. Нити выдергивали по всей ткани либо только по фону, получалась сетка с мелкой ячеёй. Узор выполнялся в разных типах строчки: 1) стлань — заполнение выдернутых ниток неперевитой сетки, так называемой штопкой; 2) настил — наложение нитей узора в определенном направлении; 3) строчевыми разделками — разнообразным узорным заполнением; 4) обвивкой сетки нитками разных цветов; S) ткань узора оставлялась невыдернутой, а контуры узора предварительно наносились на ткань и укреплялись обводкой тамбурным швом. Последняя разновидность называлась швом по письму, или атласником по письму. Атласниками назывались белые гладевые узоры, заполнявшие контуры орнаментального рисунка в виде дорожек, городков, зигзагов, треугольников и т.д. Разновидностью белой строчки является шитье по плетеной сетке, на которую настилался узор. Вышивание по тонкой плетеной сетке (филе) вошло в моду в 80-х гг. XVIII в. Строчевая вышивка всех разновидностей по цвету бывает белая, белая с введением цветной нитки в обводку контуров рисунка, а иногда и в разделку узора. Фон может обвиваться цветной, преимущественно красной нитью, на нем выделяется белый узор, чаще всего выполненный стланью. В литературе эта техника называется перевитью. Иногда, в основном на юге, узор создавался плотной обвивкой сетки нитками разных цветов.

В XIX в. в связи с модой на гипюр развивается его ремесленное производство, частично вытесняя строчевую вышивку. Гипюр — кружево с резко очерченным узорчатым орнаментом, части которого соединены нитками, образующими большие клетки; каждая соединительная нить состоит из нескольких ниток, обвитых основой.

К несчетной технике вышивания относятся тамбур, односторонняя гладь и крест по канве. Русские названия тамбурной техники — в петлю, петелькой, в цепочку, косичкой, в плетешок — отражают характер шва, состоящего из цепочки петелек, выполняющихся с помощью крючка в пяльцах либо обычной иглой без пялец. Классический тамбурный шов производился на ткани, туго натянутой в пяльцах, подобно тамбурину (отчего произошло и название), тонким крючком петля в петлю. Тамбурная вышивка редко встречается в XVII в., чаще — в XVIII в. Вышивали тамбуром в сочетании с гладью кисейные рукава женских рубах и покрывала, а также платья в дворянских кругах. В деревне эта техника появилась преимущественно во второй половине XIX и даже в начале XX в. Наиболее характерны для нее растительные узоры, сюжеты бытового содержания; иногда узоры брали «с мороза», с покрытых изморозью стекол. Монохромная гамма (красной нитью по холсту или белой по кумачу) характерна для северных и центральных губерний, полихромия — для Верхнего Поволжья. Гладью односторонней, несчетной вышивали по рисунку. Распространилась она под влиянием дворянской усадьбы и монастыря. Белым гладевым швом украшали белье горожанки. В крестьянской вышивке XIX — начале XX вв. гладь, часто соединенную с тамбурной обводкой, выполняли разноцветным гарусом. Своеобразны владимирские швы — яркие вышивки Мстеры, выполненные цветными толстыми нитями крупными стежками с добавлением разделок. Вышивание крестиком по канве распространилось под городским влиянием во второй половине XIX — начале XX вв. Образцами служили печатные узоры, узоры с оберток мыла и т.д.

Вышивка нередко дополнялась обшивкой шнуром, аграмантом, лентами, кружевами, часто соединялась с ткаными узорами, выполненными браной или закладной техникой. Иногда вышивкой имитировали кружево, используя технику по перевити, либо двусторонний шов, вырезая края ткани зубчиками. Либо же разноцветные нити натягивали на рамку вдоль и поперек и иглой поддевали их по диагонали.

6. Набойка

Набойка, или набивка, и выбивка — способы разрисовки белых

тканей красочным орнаментом. Использовались домотканые холсты

и фабричные миткаль, коленкор, ситец. Основным инструментом

были манеры — толстые пластины сухого твердого дерева (ореха, груши)

размером 25-30 см в поперечнике, на которых вырезался орнамент,

так что фон был углубленный. Манеру погружали в особый

ящик с желеобразной краской, покрытой тканью, и накладывали на

окрашиваемую ткань, слегка ударяя сверху. Поскольку для окрашивания

даже одного куска ткани требовалось произвести множество наложений,

дерево быстро стиралось, поэтому орнамент стали делать,

вбивая в доску металлические короткие кусочки проволоки и загнутые

на конце полоски меди и некоторых сплавов. Позднее манеры стали

делать литыми. Если орнамент был многокрасочным, на одно и то

же место накладывали соответствующее число манер с различающимся

узором и окрашенных в свою краску. У набойки на белый фон накладывался

одноцветный или многоцветный орнамент. Выбивка или

выбойка отличалась от набойки тем, что вместо краски ткань покрывали

особым восковым составом, затем всю ткань окрашивали, а орнамент

под воском оставался белым. Набивное производство в крестьянской

среде сохранялось еще в XIX в., быстро заменяясь покупными

набивными ситцами фабричного производства. Большое распространение

получили также фабричные набивные платки и шали, особенно фабрики Колокольцевых.

7. Вышивка бисером и стеклярусом

Вышивка бисером бытовала преимущественно в социальной верхушке

и вошла в моду с конца XVIII в., продержавшись до 70—80-х гг.

XIX в.; вновь в незначительной мере возрождение моды на бисер,

теперь в сочетании со стеклярусом, в основном в дамских платьях,

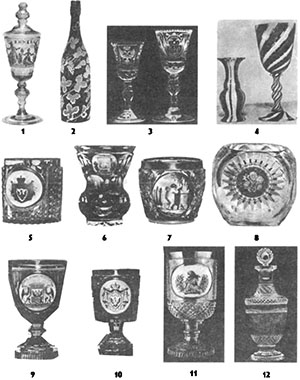

произошло в начале XX в. В первой половине XIX в. распространение