ВВЕДЕНИЕ

Глава I. ЖИЛИЩЕ, ДВОР,

НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ Глава II. ОРУДИЯ ТРУДА

И ИНСТРУМЕНТЫ Глава III. ТРАНСПОРТ И УПРЯЖЬ Глава IV. ТКАНИ. Глава V. ОБУВЬ. Глава VI. ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ Глава VII. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ Глава VIII. ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ

XVIII - начала XX в.в. Глава IX. ФОРМЕННЫЙ КОСТЮМ Глава Х. ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ Глава XI. НАГРАДНЫЕ И

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ. АРМАТУРА.

ЗНАКИ НА ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ Глава XII. ОРУЖИЕ Глава XIII. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Глава XIV. ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ Глава II. ОРУДИЯ ТРУДА

И ИНСТРУМЕНТЫ Глава III. ТРАНСПОРТ И УПРЯЖЬ Глава IV. ТКАНИ. Глава V. ОБУВЬ. Глава VI. ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ Глава VII. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ Глава VIII. ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ

XVIII - начала XX в.в. Глава IX. ФОРМЕННЫЙ КОСТЮМ Глава Х. ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ Глава XI. НАГРАДНЫЕ И

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ. АРМАТУРА.

ЗНАКИ НА ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ Глава XII. ОРУЖИЕ Глава XIII. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Глава XIV. ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Беловинский Л.В.

История русской материальной культуры.

История русской материальной культуры.

Глава XII. ОРУЖИЕ

- 1. Обронительное вооружение

- 2. Наступательное холодное оружие

- 3. Артиллерийское оружие

- 4. Стрелковое оружие

- 5. Иллюстрации

1. Оборонительное вооружение

Оборонительным вооружением воина являются доспехи. Различаются

доспехи кольчатые, пластинчато-кольчатые и пластинчатые.

К кольчатым доспехам относятся кольчуга, байдана и панцирь.

Древняя кольчуга состоит из сварных и клепаных железных колец; каждое сварное кольцо сцеплялось с четырьмя клепаными, а каждое клепаное — с четырьмя сварными. Вес кольчуги, закрывавшей торс, бедра, иногда шею и руки, — 6,5—7 кг. С конца XII в. кольца стали плоскими, разных размеров: крупные на спине и груди, особенно массивные на правой стороне груди, мелкие — слева. Ворот квадратный, разрезной, с неглубоким вырезом, плотно закрывающийся.

Байдана, известная с XIII в., является кольчугой с крупными плоскими кольцами. С XI в. известен панцирь чешуйчатый, состоявший из пластин, надвигавшихся одна на другую и приклепанных в середине к матерчатой или кожаной рубашке. Панцирь пластинчатый состоял из прямоугольных пластин с отверстиями по краям, сшитых ремешком или нашитых на матерчатую или кожаную основу. С XIII в. известен куяк — доспех из прямоугольных или круглых пластин, набранных на матерчатую или кожаную основу; были куяки с рукавами и без них, с полами, как у кафтана. Надевали их на кольчугу. Колонтарь, известный с XVI в., — доспех без рукавов из двух половин — передней и задней, застегивавшихся на боках и плечах пряжками. Каждая половина от шеи до пояса состояла из крупных металлических горизонтальных пластин, скрепленных кольчужным плетением. Ниже пояса крепилась кольчужная сетка — подол. Юшман, известный с XVI в., — кольчужная рубашка с полным разрезом от шеи. На груди и спине вплетен набор горизонтальных пластин, находивших друг на друга. Надевали его в рукава поверх кольчуги и застегивали на застежки. Бахтерец — известные с XVI в. доспехи из продолговатых горизонтальных пластин, соединенных кольцами. Боковые и плечевые разрезы соединялись с помошью пряжек. К нему наращивались кольчужные подол, воротник и рукава. Парадными доспехами были зерцала — четыре крупные пластины — передняя, задняя и две боковые, скрепленные ремнями. Зерцала надевали на кольчугу. Доспехи, закрывавшие торс, дополнялись наручами, закрывавшими руки ниже локтей, — двумя выпуклыми пластинами, скреплявшимися застежками, и поножами, или бутурлыками, состоявшими из трех пластин и прикрывавших ноги ниже колен. Рядовые воины носили тегиляй — подбитый ватой или пенькой и простеганный длиннополый кафтан с короткими широкими рукавами и высоким стоячим воротником. В важных местах на него могли нашиваться стальные пластины.

В XVIII — начале XX вв. у тяжелой кавалерии употреблялась кираса — выпуклая стальная пластина, прикреплявшаяся ремнями с чешуей и поясом и прикрывавшая грудь и живот, либо две пластины: вторая закрывала спину.

Шлемы — боевые наголовья — имели тулею, венец, навершие, назатыльник, наушники, бармицу, стрелку, личину, или забрало, гребень. Тулея — основная часть шлема, внизу соединенная с венцом и завершающаяся острым навершием. Шлемы известны с X в. В шлемах с полным набором деталей к венцу крепилась кольчужная сетка — бармица, закрывавшая шею и иногда застегивавшаяся на горле пряжками. С XII в. шлемы снабжались личиной — полумаской с вырезом для глаз, поднимавшейся на шарнирах. Лицо прикрывали и другим способом: в козырьке или полке шлема делали прорезь, через которую проходила закрепленная шурупом подвижная стрелка, закрывавшая нос. Шлемы- шишаки с острым завершением, известные с XIV в., вероятно, введены были в XII—XIII вв. С XIV в. известна также мисюрка — плоский шлем с бармицей и наушами, закрывавшими щеки. Широко была распространена ерихонка — высокая шапка с венцом, навершием и репьем — украшением на навершии. К венцу крепились науши, затылок и полка со стрелкой. В XVI в. вместе с воинами-иноземцами приходит и шапка железная, с округлым верхом, козырьком, наушами с назатыльником. С тегиляем носили шапку бумажную в виде подбитого ватой, иногда подложенного кольчугой и простеганного округлого матерчатого колпака с наушами, назатыльником и стрелкой. В XVIII — начале XX вв. в тяжелой кавалерии употреблялись каски — кожаные, обшитые медными полосками, с медным надобьем, узким козырьком и назатыльником и плюмажем из конского волоса. В 1844 г. в пеших войсках вводятся кожаные каски с металлическим трубчатым навершием, куда при парадной форме вставляли волосяной плюмаж, а у гвардейских кирасир — металлические каски с длинным пластинчатым назатыльником.

Оборонительным вооружением был и щит. Древнейший русский щит — круглый, диаметром в четверть человеческого роста, слегка выпуклый, окованный железом и укрепленный железными бляхами. Круглый щит назывался тарчем. Центр щита прикрывался металлическим навершием — умбоном, а окованный край — венцом. Промежуток между умбоном и венцом — кайма. На руке шит держался с помощью кожаных петель — столбцов. В XII в. появились миндалевидные щиты более чем в половину роста, в XIII в. — треугольные шиты с перегибом, т.е. двухскатные, четырехугольные и трапециевидные щиты. В XIV в. на щите стали делать выпуклый желоб для руки, облегчавший маневрирование щитом. На Западе такие щиты назывались павезами.

2. Наступательное холодное оружие

Различается оружие колющего, рубящего, режущего и ударного

действия. Выделяются также следующие типы: ударное, древковое

клинковое и метательное оружие. Удар наносится боевой частью.

Ударное оружие состоит из навершия либо топора на коротком древке, или

топорище. Навершие — боевая часть оружия с проушиной— монолитная

металлическая или деревянная массивная деталь произвольной

формы. Проушина — отверстие в навершие или обухе топора для укрепления

древка или топорища. Обух топора — массивная часть с проушиной,

противоположная лезвию; служит для закрепления топорища и

нанесения дробящего удара. Лезвие — заточенный рабочий край

топора либо клинка в клинковом оружии.

Перечислим основные виды ударного оружия.

Палица — деревянная или металлическая боевая дубинка с утолщенным концом для нанесения дробящих ударов. Может быть усажена шипами или гвоздями.

Булава — ударное оружие дробящего действия с навершием произвольной формы, чаще всего в виде шара или яблока. Примерно с XVI в. играет роль почетного оружия и должностного знака казачьих атаманов.

Брус — разновидность булавы, с яблоком, обтесанным углами.

Буздыган — также разновидность булавы на длинном древке, с яблоком, усаженным длинными гвоздями.

Пернач — оружие дробящего действия с навершием, состоящим из плоских фигурных перьев, пластин. Примерно с XVI в. стал преимущественно почетным оружием, особенно у казаков.

Шестопер — пернач с боевой частью из шести перьев.

Кистень — оружие дробящего действия, боевой бич с боевой частью в виде округлой, граненой или усаженной шипами гирьки, прикрепленной ремнем или цепью к короткой рукояти. Использовался вплоть до XIX в. как оружие народного ополчения и разбойников.

Боевой цеп — оружие дробящего действия — имеет вид обычного цепа с боевой частью, усаженной шипами.

Топор боевой — использовавшееся до XVI в. оружие рубяще-дробящего действия с боевой частью из лезвия и обуха с проушиной, насаженного на короткое топорище. От плотничьего топора отличается более узким лезвием.

Секира, служившая оружием до XVI в., — разновидность топора с боевой частью в виде удлиненного полулунного лезвия на сравнительно длинном топорище; могла иметь острие на обухе.

Клевец, или чекан — оружие с боевой частью из удлиненного клювообразного острия, круглого или граненого в сечении, и молотовидного обуха. Примерно с XVI в. играет роль почетного оружия.

Бердыш — рубяще-колющее оружие, переходное от ударного к древковому типу, с удлиненным (обычно до 70 см) полулунным лезвием с верхним острым концом (острием), косицей в нижней части лезвия, обухом и проушиной. Использовался примерно с XV до конца XVII в. как оружие пехоты, особенно у стрельцов. Длина древка-топорища — около 1,5 м. Косица — нижний удлиненный конец лезвия бердыша в виде тонкой пластины для крепления к древку.

Древковое оружие было ударно-колющего и рубяще-колющего действия. Боевая часть— наконечник — насажена на длинное древко, или ратовище. Наконечник состоит из пера, втулки, иногда яблока и перекрестья. Перо — рабочая часть колющего оружия в виде заточенной пластины произвольной формы или граненого острия. Втулка — нижняя часть наконечника в форме конусовидной полой трубки для крепления древка. Яблоко — расширенная округлая часть наконечника между пером и втулкой, служившая для упрочения места соединения этих частей. Перекрестье — металлический стержень между пером и втулкой, иногда пропущенный сквозь яблоко. Служил для ограничения укола. Пожилина, или помочь, — узкая металлическая полоса вдоль древка, обычно парная, приваренная к концу втулки; служила для крепления наконечника к древку и предохраняла древко от рубящих ударов противника.

Наиболее известны следующие виды древкового оружия.

Копье — древнее тяжелое ударно-колющее оружие пеших или конных воинов, широко использовавшееся вплоть до начала XVIII в. Широкое перо имело вид листка, ромба и т.д. В средние века пешие воины использовали также короткие копья с массивными гранеными наконечниками и, иногда, с поперечиной под пером, — рогатины, а также копья на длинных древках с широким ножевидным пером — совни, напоминающие косы. Еще в XIX в. на бывших польских землях, вошедших в состав России, польские повстанцы-косиньеры пользовались обычными косами, вертикально насаженными на древки.

Пика — легкое копье с узким граненым наконечником с глубокими долами. Нижний конец древка может иметь оковку — подток. В нижней половине древка может находиться широкая ременная петля — темляк, который позволяет пике в походе висеть за спиной всадника, не обременяя его, а в бою служит дополнительным упором при ударе. На конце древка иногда крепили небольшую петлю — ножнbк, который в походе, когда пика висела на темляке за плечом, надевался на носок сапога. Вместо этого конец древка могли вставлять в небольшой кожаный стаканчик у стремени — бушмат.

Пики оставались на вооружении русской кавалерии до начала XX в. В XVIII — первой трети XIX вв. характеристики пик не регламентировались. Длина боевого наконечника вместе с пожилинами была около 1220 мм, длина всей пики 2800—2850 мм. Пики состояли на вооружении казаков, пикинеров XVIII в., с 1807 г. первых шеренг уланских полков. В 1831 г. пики были введены в первых шеренгах кирасирских полков, в 1833 г. — драгунских полков; в 1855-1856 гг. они введены в первых шеренгах гусарских полков, а у драгун отменены. После переформирования в 1882—1883 гг. уланских и гусарских армейских полков в драгунские пики остались на вооружении только в первых шеренгах казачьих и гвардейских уланских и кирасирских полков.

В 1839 г. был утвержден единый образец казачьей пики с четырехгранным наконечником, плавно переходящим в коническую трубку; общая длина около 3400 мм, длина наконечника с трубкой около 250 мм. Древко плавно утолщалось на верхнем конце, подтока не было, имелся ножной ремень. В 1901 г. казакам была дана новая пика с трехгранным наконечником и тремя пожилинами, поверх которых надевалось кольцо. Подток имел кольца для крепления ножного ремня. Общая длина около 3100 мм, длина наконечника без пожилин 230 мм.

С 1913 г. она стала постепенно заменяться кавалерийской пикой образца 1910 г.

В 1843 г. была принята кавалерийская пика с четырехгранным наконечником и двумя пожилинами с отверстиями для шурупов, с коническим подтоком также с двумя пожилинами и скобой в средней части для темляка. Легкокавалерийская пика была длиной 2840 мм, кирасирская 3200 мм, длина наконечника без пожилин около 300 мм.

В 1862 г. введены новые кавалерийские пики с очень узким трехгранным наконечником с конической трубкой и двумя пожилинами. Подток конический, с двумя пожилинами, в средней части древка ременная обмотка и петля темляка. Общая длина около 2760 мм, длина наконечника без пожилин около 210 мм; в подток кирасирской пики заливали свинец, и она была тяжелее.

В 1910 г. была принята новая кавалерийская пика с трехгранным наконечником, вставленным в железную трубку, игравшую роль древка, и закрепленным заклепками. В средней части на древко был насажен пеньковый рукав, темляка не было, на нижнем закругленном конце закреплялся ножник. Общая длина около 3280 мм, длина наконечника около 135 мм.

С начала XVII в. в России известны также алебарда, протазан и эспонтон, до XVIII в. бытовавшие в войсках иноземного строя и у царских телохранителей.

Алебарда — копье с насаженным на трубку фигурным топориком и обухом в виде острия. С начала XVIII в. в пехоте алебарда была парадным оружием унтер-офицеров; формой топорика и обуха различались алебарды капралов, сержантов и каптенармусов. В 1732 г. введен единый тип алебарды с плоским пером с расширением под ним в виде двух полумесяцев, обращенных выпуклостями друг к другу, и с двумя треугольными выступами между ними. Общая длина 2150 мм, длина наконечников с трубкой 350 мм. В 1742 г. она была отменена, но затем вводилась вновь как парадное оружие унтер-офицеров. В гвардии алебарда имела вид копья с трехгранным наконечником с пожилинами и перекрестьем, концы которого были слегка загнуты в разные стороны. С 1805 г. число алебард в полках стало сокращаться, а в 1811 г. они были сняты с вооружения в армии и гвардии, с 1816 г. — в гарнизонных частях.

Протазан — парадное оружие штаб- и обер-офицеров, введенное в 1719 г. и в 1732 г. замененное эспонтоном. Имел вид копья с широким плоским наконечником, переходившим в расширение в форме полумесяца, обращенного рогами вверх. На трубке крепилась массивная кисть с прядями разных цветов, по чинам.

Эспонтон в виде копья с широким плоским пером, внизу фигурным и с перекрестьем под ним, с концами, слегка изогнутыми в разные стороны; общая длина 2150 мм, длина наконечника с трубкой 370 мм, без трубки 255 мм, ширина пера 80 мм. Введен был в 1732 г. как парадное оружие обер-офицеров, в 1742 г. перешел к унтер-офицерам, с 1776 г. оставлен только в гвардии, окончательно отменен в 1807 г.

Метательное оружие служило для поражении противника на расстоянии и было ручным и механическим, использовавшим силу натяжения тетивы. К ручным видам относятся дротик и сулица, короткие копья с облегченными наконечниками на легком древке. Три-пять сулиц носили в длинном колчане — джиде. Древнейшим механическим метательным оружием был лук с основой из дерева в виде цельного удлиненного стержня с утончавшимися концами. Составной лук с основой из склеенных пластин различных пород дерева, кости, рога имел сложную форму двоякой кривизны и при выстреле стремился изогнуться в обращенную к противнику сторону, что усиливало его действие. Концы лука соединялись тетивой — плетеным эластичным шнуром, обычно из конского волоса, на который задним концом накладывалась стрела. Простой лук имел длину почти в рост человека, составной — в половину роста. Лук носили в налучье — футляре, предохранявшем его от намокания. Стрела — древко длиной до одного метра, с наконечником и оперением из птичьих перьев или тонких деревянных пластин. По наконечникам стрелы различались на втульчатые, с наконечником, имевшим втулку для насаживания на древко, и черешковые, или среэень, с наконечником в виде пластины с черешком — узким стержнем для крепления к стреле. Стрелы носили в жестком футляре — колчане. Весь набор вооружения: лук в налучье и колчан со стрелами — назывался саадак.

Более сложным оружием был арбалет, или самострел, состоявший из стального или деревянного мощного короткого лука, закрепленного в ложе, или сохе, со спусковым механизмом, прицелом и приспособлением для натягивания лука — железным стременем либо винтовым воротом с рукояткой. Арбалет, требовавший много времени для натягивания тетивы, был преимущественно оружием крепостного боя. Из арбалета стреляли железными массивными, тяжелыми, сравнительно короткими болтами.

Клинковое оружие рубящего, колющего, колюще-рубящего и колюще-режущего действия состоит из клинка, эфеса, ножен и портупеи для его ношения. Клинок — боевая часть в виде стальной полосы, прямой или изогнутой, с остриём, однолеэвийный или обоюдоострый, т.е. с режущей кромкой с одной или с обеих сторон. На клинке различаются хвостовик и долы; может быть елмань. Хвостовик — узкий стержень на конце, противоположном острию, для закрепления эфеса. Может быть изогнут, иметь нарезку для навертывания головки рукояти или отверстия для заклепок, крепящих щечки рукояти. Долы — продольные узкие желобки разной формы для облегчения клинка и придания ему же- сткости при изгибе. Елмань — расширение клинка на его последней трети, для усиления удара.

Эфес — часть клинкового оружия для удержания его в руке — может состоять только из рукояти, а может дополняться головкой, перекрестьем, гардой. Рукоять, или черен, — основная часть эфеса, деревянная или металлическая, гладкая или рубчатая, закрепленная на хвостовике; может быть монолитной или состоять из двух щечек, закрепленных сквозными заклепками на плоском хвостовике. Иногда слегка изгибается, что усиливает колющий удар благодаря упору в изгиб ладони. Иногда обтягивалась кожей и обматывалась переплетенной вдвое проволокой. Головка — округлая, граненая или в форме чашечки деталь, завершающая рукоять, насаженная на нее, навернутая или приклепанная к хвостовику. Препятствует выскальзыванию эфеса из руки при рубящем ударе. От головки к основанию рукояти сверху может идти узкая планка, закреплявшая кожу и проволоку, покрывавшие рукоять. В основании рукояти находится перекрестье — металлический стержень, перпендикулярный клинку, иногда с загибающимися концами либо слегка изогнутый, прикрывавший руку от удара. На перекрестье может находиться крыж — выполненная заодно с ним узкая фигурная пластинка, верхняя часть которой лежит на рукояти, а нижняя параллельна клинку. Гарда — часть эфеса, прикрывающая руку от удара, — состоит из одной или нескольких дужек, щитка, чашек. Малая гарда в сложных эфесах — параллельное клинку кольцо, расположенное с внутренней стороны руки для защиты большого пальца. Простая гарда — изогнутая дужка, переходящая в перекрестье; противоположный ей конец перекрестья называется костыльком, он может были отогнут и заканчиваться кольцом для темляка. В сложной гарде есть щиток — фигурная выпуклая пластина, прикрывающая тыльную сторону руки, и чашка — круглая, овальная, сердцевидная или в виде двух узких овальных пластин деталь, обычно слегка выпуклая, расположенная между рукоятью и клинком и прикрывающая руку от удара.

Ножны — жесткий длинный узкий футляр с полостью по размерам клинка. Изготовляли их из металла или дерева, обтягивали кожей и покрывали металлическими устьем, наконечником, обоймицами и гайками. Устье — металлическая обойма на конце верхней части ножен, куда входит клинок. На нем может быть крючок для удержания ножен в портупее с лопастью. Наконечник — металлическая обойма, охватывающая нижний конец ножен. Может заканчиваться шариком или гребнем — округлой узкой пластиной, предохраняющей наконечник от протирания. Обоймицы — фигурные пластины, охватывающие ножны в средней части, — служат для скрепления деревянных половинок ножен и их украшения. Могут иметь фигурные вырезы и прорези. Гайки — узкие обоймы для крепления колец портупеи с пасовыми ремнями. Портупея — кожаное снаряжение для ношения холодного оружия. Может быть плечевая или поясная, с лопастью, куда продеваются ножны, или с пасовыми ремнями изменяемой длины, цеплявшимися за кольца на гайках.

Известно несколько типов клинкового оружия.

Меч — рубяще-колющее оружие с прямым широким обоюдоострым клинком. До XIII в. использовались почти исключительно так называемые каролингские или франкские рубящие мечи с округлым острием, относительно короткие и тяжелые. Рукоять их была прямая, перекрестье короткое, головка довольно большая, полукруглая. С XIII в. все шире входят колющие мечи с сужающимся к концу заостренным длинным клинком — прочным, ромбическим в сечении, с удлиненным перекрестьем. В XV в. на смену мечу пришли сабля и палаш.

Сабля — рубяще-колющее оружие, широко известное уже в XIII в. Клинок изогнутый, однолезвийный, с обоюдоострым острием, нередко с елманью. В средние века использовались главным образом восточные — турецкие и персидские сабли с почти прямой рукоятью, заканчивавшейся крутым изгибом, с перекрестьем с крыжом. В XVI-XVII вв. часто использовались венгерские и польские сабли. У венгерских сабель было длинное прямое перекрестье, а головка миндалевидная плоская. Польских сабель было несколько разновидностей: «чарна», восточного типа, «карабеля», или «жигмонтовка», в которой загнутая головка соединялась с перекрестьем цепочкой, и собственно польская, с такой же головкой, у которой от перекрестья под прямым углом шла к головке закруглявшаяся дужка гарды и имелось кольцо для большого пальца.

В XVIII — начале XX вв. саблями вооружается легкая кавалерия: гусары, легкоконные и пикинерные полки XVIII в., уланы, конно- егеря и (недолго в XVIII в. и в XIX в.) драгуны, а также казаки. До конца XVIII в. внешний вид и размеры сабель не регламентировались. Ножны почти полностью покрывались обоймицами, рукоять слегка изогнута, головка в виде львиной или орлиной головы, перекрестье с крыжом, под почти прямым углом переходящее в дужку гарды. Драгуны вооружались саблями произвольного образца, а в последней четверти XVIII в. — с клинком незначительной кривизны и эфесом со сложной гардой с фигурным щитком. В 1798 г. введена единая легкокавалерийская сабля с кривым клинком с одним широким или широким и узким долами, без елмани. Рукоять слегка изогнута, головка в виде чашечки с планкой, перекрестье с крыжом под прямым углом переходит в дужку гарды; рукоять обтянута кожей и обмотана проволокой. Ножны двух типов: железные с двумя гайками с кольцами и гребнем и деревянные, обтянутые кожей и почти полностью покрытые двумя длинными обоймицами со шелевидными и круглыми прорезями, с кольцами для портупеи. Общая длина около 1000 мм, длина клинка около 870 мм, ширина до 41 мм, кривизна в среднем 65/370 мм. (Для измерения кривизны проводят прямую линию от острия до основания лезвия у рукояти и из нее восставляют перпендикуляр в самом высоком месте изгиба до кромки лезвия, длину клинка измеряют по прямой от острия до основания обуха у рукояти.) Описанная сабля была на вооружении лейб-казаков, гусар и драгун Кавказской инспекции до 1809 г., у улан до 1812 г. В 1809 г. введена сабля с железными ножнами, отличавшаяся внешне наличием двух дополнительных ветвей на гарде от главной дужки до перекрестья. Ее общая длина около 1030 мм, длина клинка около 880 мм, ширина до 36 мм, кривизна 70/365 мм. В 1814 г. она заменила палаш у конноартиллеристов.

В 1811 г. введена сабля морским офицерам и офицерам Гвардейского экипажа, оставшаяся на вооружении до 1855 г. Клинок с одним широким долом, эфес как у легкокавалерийской сабли 1809 г., но с крыжом, ножны, покрытые кожей, с довольно длинными фигурными устьем со шпеньками для крепления в лопасти портупеи и длинным, косо срезанным наконечником с гребнем. Длина около 970 мм, длина клинка около 830 мм, ширина до 31 мм, кривизна 60/365 мм.

В 1817 г. введена новая кавалерийская сабля, заменившая в 1817 г. палаши у драгун, а в 1819 г. сабли образца 1809 г. у гусар и улан. В 1817-1822 гг. она была дана также фурштатским и конно- пионерным частям. На правой стороне клинка у нее один широкий дол, переходящий в два узких, на левой — один широкий. Ножны железные. Разница в эфесе с саблей 1809 г. в том, что главная дужка гарды была плавно изогнута. Длина общая около 110 мм, длина клинка около 870 мм, ширина 28 мм, кривизна 73/425 мм.

В 1826 г. вводится пехотная офицерская сабля (так называемая полусабля) общей длиной около 930 мм, с клинком длиной около 790 мм, шириной но 33 мм и кривизной 42/430 мм. Клинок с одним широким долом и одним узким в средней части клинка. Ножны покрыты кожей, с короткими устьем с крючком для портупеи и наконечником с шариком на конце. Рукоять слегка изогнута, головка в форме скошенной чашечки, без планки, гарда из узкой чашки, плавно переходящей в дужку с небольшой ветвью с тыльной стороны руки. Эфес украшен орнаментом. В 1826 г. она введена генералам и офицерам пеших гвардейских войск. В 1830—1831 гг. ее было разрешено носить только в походе чинам Генерального и Гвардейского генерального штаба, инженерам, дежурным офицерам и адъютантам. В 1833 г. она заменила шпаги у чинов гарнизонной артиллерии и топографического депо, в 1849 г. присвоена всем генералам и офицерам пеших войск, заменив шпагу, оставленную только генерал-адъютантам и генералам пеших войск при общегенеральском мундире. С 1855 г. ее ношение было ограничено генералами и офицерами гарнизонной артиллерии и инженерных частей, чинами Военного министерства, арсеналов, заводов и парков, полицмейстерами, городничими, чинами, числящимися в армии, пешей артиллерии и саперных батальонов. В 1871 г. ее было разрешено носить вне службы всем офицерам и генералам пеших войск при городской форме, а в 1881 г. она оставлена (до 1917 г.) только всем чинам роты Дворцовых гренадер.

В 1827 г. вводится кавалерийская сабля общей длиной около 1020 мм с клинком с одним широким долом длиной около 880 мм, шириной до 36 мм, кривизной 67/390 мм. Эфес — как у сабли 1817 г., с крыжом и сквозной заклепкой на щечках рукояти. Ножны железные, с гребнем, двумя гайками и кольцами. Эта сабля заменила саблю 1817 г. и в 1826 г., — палаш у жандармов. С 1881 г. она была оставлена только гвардейским гусарским полкам для ношения в мирное время с парадной формой, а в 1896 г. возвращена и офицерам гвардейских уланских полков. С 1909 г. эту саблю общей длиной 990 мм, клинком длиной около 860 мм и шириной до 32 мм, кривизной 70/380 мм разрешено носить офицерам гвардейской и армейской конной артиллерии, армейским гусарам и уланам, а также лейб-гвардии Конно- Гренадерскому и Драгунскому полкам вне строя и вне службы. В 1841 г. эта сабля заменена у драгун и конно-пионеров, а в 1846 г. в конной артиллерии солдатской драгунской саблей, известной также как драгунская шашка. Клинок ее с одним широким долом. Общая длина около 1040 мм, длина клинка 880 мм, ширина до 35 мм, кривизна 65/390 мм. Деревянные ножны, обтянутые кожей, с короткими устьем, наконечником и тремя гайками; на верхней и нижней гайках — кольца для портупеи, на нижней и средней — гнезда для штыковых ножен. В 1857 г. эта сабля заменила тесаки у унтер-офицеров пешей артиллерии, в I860 г. была введена в драгунские полки, переформированные из кирасирских, в 1868 г. с укороченным клинком под названием шашки артиллерийской заменила тесаки у нижних чинов пешей артиллерии, снята с вооружения в 1881 г. Отличие шашки от сабли заключалось в том, что кольца для портупеи расположены со стороны лезвия, а не обуха. Рукоять почти прямая, головка в виде скошенной чашечки, гарда из одной округлой дужки, переходящей в изогнутый костылек. Офицерская драгунская сабля (шашка) отличалась от солдатской общей длиной около 940 мм, длиной клинка около 810 мм, шириной до 31 мм, кривизной 65/380 мм и отсутствием на ножнах третьей гайки и гнезд для штыковых ножен.

В 1855 г. введена пехотная офицерская сабля, которая отличалась от офицерской сабли 1826 г. только железными ножнами, как на кавалерийских саблях 1827 г. В 1865 г. вводится новая пехотная офицерская сабля, аналогичная офицерской драгунской сабле образца 1841 г., но в железных ножнах, как у кавалерийских сабель образца 1827 г. В 1881 г. она была заменена офицерской шашкой. В 1913 г. введена новая офицерская пехотная сабля, подобная шашке образца 1881 г., но в железных ножнах и с кольцами со стороны обуха.

В 1909 г. офицерам было разрешено носить вне строя и вне службы так называемое «дедовское» оружие. В некоторых полках, чтобы прийти к единообразию, были разработаны клычи — сабли восточного типа, с ножнами, покрытыми цветным сафьяном (Уральская сотня л.-гв. Сводно-Казачьего, л.-гв. Атаманского и Казачьего полков и 6-й л.-гв. Донской казачьей батареи); клычи атаманцев и артиллеристов формой эфеса напоминали легкокавалерийскую саблю 1798 г.

В 1834 г. лицам, занимавшим должности по выборам от купечества и мещанства, затем некоторым другим лицам из этих сословий, а во второй половине XIX в. купцам 1-й гильдии было разрешено носить при шитом кафтане особую саблю в железных ножнах с кольцами и гребнем, с фигурными прорезями, с эфесом, напоминающим саблю 1798 г., общей длиной 820—950 мм, длиной клинка с одним широким долом 670—800 мм, шириной до 26 мм. Саблями вооружались также корпус пограничной стражи, нижние чины лесной стражи с 1832 г., классные чины корпуса лесничих в 1855—1876 гг.

С XVI в. появляется восточное колющее оружие кончар с прямым, довольно длинным трех-четырехгранным клинком с глубокими долами. Это оружие произошло от колющего меча и в свою очередь стало предшественником шпаги. В России шпага появилась в XVII в. в полках иноземного строя, став в XVIII в. основным оружием офицеров пеших, а отчасти и конных войск. Клинки шпаг XVIII в. двулезвийные, ромбические в сечении, равномерно сужающиеся к острию, причем у кавалерийских шпаг более длинные, чем у пехотных. Ножны деревянные, покрытые кожей, с короткими устьем с крючком для портупеи и наконечником с шариком на конце. Эфесы очень разнообразные. Рукояти прямые, обтянутые кожей и обвитые проволокой, головки в виде правильного или сплющенного шарика, вазы и т.п. Под рукоятью разнообразной формы чашки: сердцевидные, овальные, круглые с волнистыми кромками и т.п.; особенность шпаг XVIII в. в том, что у многих чашка расположена на некотором расстоянии от рукояти и соединяется с ней небольшой дужкой. Гарда из одной дужки, переходящей в перекрестье, либо же перекрестье самостоятельное.

В 30-е гг. появились шпаги прусского образца, пехотные и кавале- рийские, с фигурным щитком и двумя-тремя дополнительными ветвями гарды, соединявшими щитки с главной дужкой.

В 1798 г. принят единый тип пехотной офицерской шпаги общей длиной 970 мм с длиной клинка около 860 мм и шириной до 32 мм. Клинок плоский, однолезвийный, рукоять прямая, обтянутая кожей и обвитая проволокой, головка в виде восьмигранной расширяющейся кверху вазы с пуговкой на конце, навертывавшейся на хвостовик, чашка из двух слегка выгнутых овальных пластин, гарда из одной дужки, переходящей в перекрестье. В 1826 г. она заменена, в гвардейской пехоте и пешей артиллерии саблей, позже такая замена произошла у ряда других офицеров и генералов, а в 1849 г. у всех, кроме генерал-адъютантов и пеших генералов при общегенеральском мундире. В 1881 г. такую шпагу разрешено носить с сюртуками генералам всех войск, кроме казачьих, а в 1910-х гг. она была присвоена студентам Военно-медицинской академии. В первой половине XIX в. такую шпагу с более коротким и узким клинком носили чиновники и полицейские офицеры. В 1798 г. также была введена кавалерийская шпага, отличавшаяся от пехотной только сердцевидной чашкой, переходящей в гарду. Ее носили вне строя офицеры армейских (до 1833 г.) и гвардейских кирасирских полков, камер-пажи, с 1906 г. офицеры Пажеского корпуса.

Ряду чинов гражданских и придворного ведомств были даны пехотные шпаги, иногда с отгибавшейся на пружинке чашкой, примыкавшей к телу, другие же носили особые гражданские шпаги длиной 850-950 мм с клинком длиной 700-800 мм и шириной 16-20 мм. Они отличались прежде всего декоративным щитком под перекрестьем в форме полукруга или полумесяца, украшенного чеканкой. У придворных это были богато украшенные шпаги с перламутровыми рукоятями и пышным орнаментом. В 1855 г. была принята гражданская шпага единого образца с головкой в виде шарика и полукруглым чеканным, затем прорезным шитиком. Лица, не имевшие классного чина, носили шпагу без темляка. Ношение шпаги предписывалось также (кроме 1861 — 1885 гг.) студентам университетов, Училища правоведения, Александровского и Ришельевского лицеев.

С XVI в. появляется происходящий от рубящего меча палаш — рубяще-колющее оружие с прямым, сравнительно широким и длинным однолеэвийным клинком. С начала XVIII в. им вооружались драгуны, конно-гренадеры, затем кирасиры. Клинки были плоские, обоюдоострые, без долов, с самыми разнообразными эфесами с прямыми рукоятями, головками в форме львиной и орлиной головы, сложными гардами, включавшими чашки, щитки, несколько ветвей, кольцо для большого пальца. Различались палаши армейские и гвардейские, офицерские и солдатские, кирасирские и драгунские. С 1798 г. начинается унификация палашей.

Драгунский палаш образца 1798 г. был длиной около 980 мм с клинком длиной около 800 мм и шириной 34 мм. Ножны с коротким устьем с крючком покрыты кожей. Рукоять прямая, обтянута кожей и обвита проволокой, головка в виде львиной головы. Чашка с внешней стороны руки в форме овальной пластины с узким боковым шитиком, а с внутренней — в виде овального кольца с впаянным в него малым кольцом для большого пальца. Гарду составляют главная дужка и три боковые, из которых одна шла от головки к шитику, а две искривленные, шедшие от шитика к главной дужке, пересекались и на место пересечения накладывался небольшой кружок. Армейский кирасирский палаш отличался большими размерами (общая длина 1070 мм, клинок длиной 900 мм, шириной до 40 мм), головкой в виде птичьей головы и ножнами, либо кожаными, почти полностью покрытыми обоймицами с прорезями, либо железными; те и другие были с кольцами для портупеи.

Гвардейский кирасирский палаш отличался от армейского большим овальным чеканным щитком с изображением двуглавого орла и тремя дополнительными дужками, соединяющими его с главной дужкой гарды. У кавалергардского палаша образца 1802 г. головка круглая с пуговкой сверху, прорезной щиток с изображением двуглавого орла под большой короной соединялся с главной дужкой одной изогнутой ветвью.

В 1803 г. палаши были введены конно-артиллеристам: длиной 1020 мм с клинком обоюдоострым, без долов или с одним широким долом длиной около 870 мм и шириной до 30 мм. Ножны его деревянные, обтянуты кожей, с короткими устьем с крючком и наконечником с шариком. Рукоять прямая, головка круглая с пуговкой, чашка двойная овальная, гарда из одной дужки, переходящей в костылек. В 1814 г. он был заменен саблей образца 1809 г.

В 1806 г. драгунам дан новый палаш длиной около 1020 мм с однолеэвийным клинком без долов длиной около 890 мм и шириной до 38 мм. Рукоять прямая, головка в форме фигурной чашечки с полукруглым донцем. Чашка плоская, фигурная, переходящая в округлую дужку; с тыльной стороны руки от чашки отходят две искривленные дужки, соединяющиеся с передней дужкой. Ножны обтянуты кожей, с устьем, наконечником и одной широкой гайкой; кольца для портупеи на устье и гайке. В 1817 г. этот палаш у драгун был заменен кавалерийской саблей образца 1817 г.

Кирасирам в 1810 г. был введен палаш такого же вида, но в железных ножнах, общей длиной 1110 мм с клинком длиной 960 мм и шириной 37 мм. С 1817г. его рукоять стала изогнута в сторону лезвия. На клинке два нешироких дола. В 1826 г. введена последняя модификация палаша: длиной 1150 мм с клинком длиной около 980 мм, шириной 35 мм, однолезвийным, с двумя неширокими долами, в железных ножнах. Рукоять изогнута, чашка в форме фигурной изогнутой пластины, от которой отходит главная дужка гарды и три боковые, соединяющиеся с главной. Этот палаш введен сначала в армейских кирасирских полках, а в 1828 г. — в гвардейских, где оставался на вооружении до 1917 г.

В 1855 г. вместо пехотной шпаги, затем сабли морским офицерам даны сабли с прямым клинком — по существу, палаши, — длиной 950 мм, с клинком длиной 800 мм, шириной 30 мм, однолезвийным, без долов, с утолщенным обухом, переходящим в ребро. Ножны, обтянутые кожей, с длинными фигурными устьем и наконечником, с широкой гайкой; на устье и гайке кольца для портупеи. Рукоять изогнута, головка в виде чашечки, насаженной на рукоять и переходящей в планку, на головке пуговка. Гарда из передней округлой дужки, переходящей в крестовину с широким шестиугольным крыжом, от которого к передней дужке отходят две изогнутые дужки; костылек загнут вниз.

Матросам в 1856 г. введен абордажный палаш с почти прямым однолезвийным клинком без долов, в нижней трети его появляется ребро, по сторонам которого клинок обоюдоострый. Длина общая 880 мм, длина клинка 740 мм, ширина 36 мм. Обтянутые кожей ножны с коротким устьем с крючком для портупеи и наконечником. Рукоять прямая, металлическая, с поперечными желобками, головка округлая, вытянута в сторону лезвия, дужка гарды, равномерно изгибаясь, переходит в плоскую чашку с выступающим из нее костыльком, загнутым вниз.

Казаки Кубани и Терека, соседствовавшие с кавказскими народами, вместе с одеждой переняли у них и шашку кавказского типа — холодное оружие рубяще-колющее, однолезвийное, с обоюдоострым острием, клинком незначительной кривизны и эфесом, состоящим из одной рукояти без каких-либо защитных устройств, с сильно загнутой раздваивающейся, как козье копытце, головкой. У нее всегда были деревянные, обтянутые кожей ножны с одним, реже двумя кольцами со стороны лезвия для плечевой портупеи. Какой-либо регламентации шашки в XVIII — первой трети XIX вв. не было.

В 1834 г. принята единая казачья шашка азиатского образца общей длиной 1000 мм с клинком с одним широким долом длиной 880 мм, шириной до 34 мм, кривизной 70/395 мм, с деревянной кавказской рукоятью. На ножнах очень короткое устье и четыре гайки: на первой и третьей кольца, на второй, третьей и четвертой — гнезда для штыка. Офицерская шашка имела рукоять, покрытую кожей, с поперечными желобками, головка переходила в широкую планку, соединенную с втулкой в основании рукояти. Ножны с устьем, наконечником и двумя гайками с кольцами, причем на верхней гайке кольцо на внутренней стороне. В 1834 г. шашка введена чинам Нижегородского, в 1856 г. Северского драгунского полков; в 1881-1889 гг. вместо них вводились шашки образца 1881 г. В 1901 г. эта шашка дана Тверскому, в 1903 г. Переяславскому и Новороссийскому драгунским полкам.

В 1838 г. шашка типа офицерской образца 1834 г. присвоена нижним чинам всех казачьих войск, кроме Кавказского и Сибирского. Общая длина шашки 1838 г. 960 мм, длина клинка 820 мм, ширина 35 мм и кривизна клинка 60/360 мм. Она имела рукоять с металлическими втулкой и головкой без планки и ножны с фигурными устьем и наконечником и двумя гайками с кольцами.

В 1881 г. под руководством и при участии генерала Горлова создан единый тип шашки, в основу которой был положен старинный кавказский «волчок». Различаются шашки драгунская офицерская и солдатская и казачья офицерская и нижних чинов. Драгунская шашка длиной 1050 мм с клинком длиной 870 мм, шириной 33 мм, незначительной кривизны. На ножнах короткие наконечник и устье и две или четыре гайки, из которых верхняя насажена на устье и имеет с внутренней стороны скобу для пасового ремня портупеи, а нижний — с кольцом; на ножнах с четырьмя гайками вторая и четвертая, расположенные посередине ножен, имеют гнезда для штыка. Рукоять слегка изогнута, деревянная, с наклонными желобками, головка в виде фигурной чашечки, гарда из одной дужки, костылек загнут и на конце имеет кольцо. Эта шашка стала единым боевым оружием всей кавалерии, и только некоторым гвардейским частям для парадной формы оставлены традиционные палаши и сабли. Офицерская шашка длиной 890 мм с клинком длиной 810 мм и шириной 23 мм имела ножны с двумя гайками, из которых вторая была с кольцом и гравировкой на головке, на нее насаживалась овальная шляпка. С 1909 г. рукоять стала более наклоненной к лезвию и на ее середине появилось небольшое утолщение. Казачья шашка гарды не имела, рукоять кавказского типа, с металлическими головкой и втулкой, ножны с устьем, наконечником и двумя гайками, из которых верхняя, со скобой, насажена на устье. Длина 1020 мм, клинок длиной 870 мм, шириной 33 м, незначительной кривизны. У головки офицерской казачьей шашки были два коротких ушка вдоль рукояти. С 1910 г. рукоять стала более наклоненной к лезвию, а посередине ее стали делать небольшое утолщение. Длина общая 960 мм, длина клинка 810 мм, ширина 33 мм. В 1904 г. в Кубанском и Терском войсках шашка модифицирована: рукоять без наклона, головка кавказского типа, на рукоять двумя заклепками закреплены роговые или деревянные гладкие щечки, ножны в верхней части слегка расширены и удлинены так, что рукоять утапливалась в них до головки.

В 1895 г. Туркменскому конному дивизиону (с 1915 г. — Текинскому конному полку) введена сабля, называвшаяся, однако, шашкой. Длина общая 950 мм, длина клинка 830 мм, ширина 30 мм, кривизна 123/350 мм. Клинок однолезвийный, без дол. Ножны обтянуты кожей, нижняя половина их в виде наконечника обтянута вторым слоем кожи, украшенным орнаментом, на конце кожаная кисть, верхняя половина ножен обвита кожаной лентой с металлическими кружочками, на ножнах две гайки со скобами для портупеи. Рукоять прямая, головка металлическая, граненая, закругленная на конце, сильно загнута к лезвию; на рукоять наклепаны костяные гладкие щечки. Под рукоятью — перекрестье с ромбическим крыжом и утолщениями на концах.

С введением в начале XVIII в. штыков на трубке нижние чины пеших войск вооружались короткими полусаблями с тесачным клинком, обычно называющимися тесаками, с одним широким долом, прямым или незначительной кривизны, обшей длиной 870-660 мм, длиной клинка 715-540 мм, шириной 40-35 мм. Ножны обтянуты кожей, с короткими устьем с крючком для портупеи и наконечником с шариком на конце. Рукоять прямая, медная литая, с пологими, слегка изогнутыми косыми желобками с одной стороны, головка круглая, плавно изгибающаяся дужка гарды переходит в сердцевидную чашку. Были полусабли с рукоятями, обтянутыми кожей и обвитыми проволокой, со слегка загнутой головкой, переходящей в планку; перекрестье с крыжом под прямым углом переходило в дужку.

В 1797 г. введен саперный тесак длиной 700 мм с клинком длиной 500 мм, шириной 85 мм. Клинок незначительной кривизны, олнолезвийный, без долов, на обухе нарезаны зубья пилы. Рукоять деревянная, с наклепанными щечками, гладкая, конец слегка загнут к лезвию, под рукоятью перекрестье со слегка загнутыми вверх концами. Ножны обтянуты кожей, с короткими устьем с крючком для портупеи и фигурным наконечником.

В 1798 г. был введен пехотный тесак с однолезвийным, слегка искривленным клинком без долов или с одним узким долом, длиной 640 мм, шириной 30 мм; кривизной 40/240 мм, общая длина 745 мм. Ножны покрыты кожей, с короткими устьем с крючком и наконечником. Эфес медный, на рукояти косые желобки, головка круглая с пуговкой, дужка гарды переходит в загнутый вниз костылек.

В 1807 г. этот тесак заменен новым, с почти прямым клинком длиной 640 мм, шириной 32 мм; общая длина 780 мм. Эфес медный, головка круглая с пуговкой, на рукояти косые или прямые желобки. Дужка гарды переходит в сердцевидную чашку; иногда головка слегка вытянута, а чашки овальные.

В 1817 г. введен новый пехотный тесак: общая длина 830 мм, клинок искривленный, однолезвийный, без долов или с одним широким долом длиной 690 мм, шириной 35 мм. Эфес медный, рукоять немного изогнута, головка полукруглая, переходит в планку; желобки прямые. Гарда из дужки с сильно загнутым вниз костыльком. Ножны тесаков 1807 и 1817 гг. — как у тесаков 1798 г.

В морской артиллерии в 1810 г. был введен тесак общей длиной 685 мм с прямым однолезвийным, расширенным в нижней трети клинком с одним широким долом, длина клинка 535 мм, ширина 35-47 мм.

В 1856 г. он заменен абордажным палашом. Рукоять деревянная, прямая, со слегка вытянутой к лезвию головкой с пуговкой, покрыта кожей и обвита толстой проволокой. Под рукоятью крестовина со слегка загнутыми вниз концами.

В 1827 г. введен новый саперный тесак с однолезвийным незначительной кривизны клинком с одним широким долом и зубьями на обухе длиной 500 мм, шириной 59 мм, общей длиной 670 мм. Эфес медный, рукоять с загнутой головкой, переходящей в планку, с прямыми желобками, под ней отлитая заодно крестовина с загнутыми в разные стороны концами.

В 1834 г. он заменен новым тесаком общей длиной 640 мм с клинком длиной 490 мм, шириной 40 мм, прямым, однолезвийным, с одним широким долом, в нижней части слегка расширяющимся, с зубьями пилы. Эфес медный, с прямой рукоятью с прямыми желобками, овальной головкой с пуговкой и прямой крестовиной с расширенными и закругленными концами.

В 1848 г. введен пехотный тесак обшей длиной 640 мм с прямым обоюдоострым клинком без долов, ромбического сечения, длиной 490 мм, шириной 40 мм, с медным эфесом, как у тесака 1834 г. В 18S5 г. он заменил у пешей артиллерии и у саперов тесаки образца 1834 г., в 1868 г. у пеших артиллеристов заменен шашкой, в 1880 г. снят с вооружения и оставлен только гвардейской пехоте и лейб-гвардии Саперному батальону для ношения в мирное время без винтовки; в других войсках оставлен музыкантам и барабанщикам.

Ограниченно носили кортики — колющее короткоклинковое оружие. Во второй половине XVIII в. их имели вооруженные штуцерами егеря. Это были плоские однолезвийные клинки без дол общей длиной до 650 мм с прямой рукоятью с наклепанными деревянными гладкими щечками и загнутой к лезвию медной головкой, с плоским широким перекрестьем под рукоятью. Кортики крепили к стволу штуцера вместо штыка. На кораблях кортики разной формы носили морские офицеры вместо шпаги. В 1803 г. морским офицерам и гардемаринам Морского корпуса были введены кортики общей длиной 500 мм с плоским двулезвийным клинком ромбического сечения длиной 390 мм, шириной 22 мм; в конце XIX в. появились четырехгранные клинки, равномерно сужающиеся к концу, размеры их были различны. Ножны, обтянутые кожей, с довольно длинными фигурными наконечником и устьем, с широкой гайкой; на устье и гайке кольца. Рукоять прямая, четырехгранная, костяная, с медными головкой с пуговкой и втулкой, под рукоятью — перекрестье с загнутыми в разные стороны концами.

В 1914 г. авиационным офицерам введены кортики такого же вида, но с черной роговой рукоятью, общей длиной 350 мм, клинком двулезвийным, ромбического сечения либо четырехгранным длиной 250 мм, шириной 22 мм. Его носили также офицеры воздухоплавательных и автомобильных частей, минных рот, с 1916 г. — военные чиновники, врачи и офицеры в помещениях, а с 1917 г. — все генералы и офицеры в пешем строю.

Морские кортики с 1851 г. носили офицеры торгового флота, с 1904 г. — чины судоходного, рыболовного и зверового надзора и с 1911 г., с сюртуком, — чиновники портового надзора и торгового мореплавания.

В 1858 г. вводится кортик курьеров Морского ведомства общей длиной 600 мм со слегка изогнутым однолезвийным клинком длиной 500 мм и шириной 23 мм. Ножны покрыты кожей, с короткими устьем, наконечником с гребнем и гайкой; на устье и наконечнике кольца. Эфес латунный, головка в виде птичьей головы переходит в планку, на рукояти — поперечные желобки, гарда из дужки, переходящей в загнутый костылек.

В 1820 г. утвержден кортик почтальонов общей длиной 710 мм с изогнутым однолезвийным клинком с одним долом длиной 600 мм, шириной 30 мм. Ножны, покрытые кожей, с фигурными устьем и наконечником с гребнем, с широкой фигурной гайкой; на устье и гайке кольца. Рукоять деревянная, покрыта кожей и обвита проволокой, головка в виде птичьей головы переходит в планку. Гарда из дужки, переходящей в загнутый костылек, и фигурного шитика под перекрестьем с изображением почтового рожка. Кортик носили в городе, в дорогу же брали саблю.

В 1853 г. кортики у почтальонов заменены саблями, в 1856 г. вновь введены кортики, окончательно отмененные в 1876 г. Такой же кортик в 1855 г. был введен курьерам ведомства путей сообщений и в 1858 г. курьерам телеграфного ведомства. У них он отменен в конце 70-х гг.

С раннего средневековья широко использовались разного рода ножи и кинжалы — колющее или режуще-колющее оружие с короткими прямыми или изогнутыми одно- или двухлезвийными клинками. В XVIII—XIX вв. кинжалы состояли на вооружении казаков, преимущественно кавказского типа «кама» с прямым обоюдоострым клинком. Впервые официально утвержден кинжал Черноморского войска в 1840 г. Общая длина 425 мм, длина клинка 305 мм, ширина 43 мм. Клинок прямой, обоюдоострый, ромбического сечения, рукоять прямая с сильно расширяющейся плоской головкой и заплечиками в основании. Ножны, обтянутые кожей, с фигурными устьем и наконечником с шариком; на устье — скоба для ремешка. Казачьи кинжалы с рукоятью из белого рога, у офицерских кинжалов рукоять покрыта серебром и, как и прибор ножен, обильно украшена чернью. Этот же кинжал перешел к Кубанскому и Терскому войскам.

В 1904 г. кавказским казакам введен кинжал общей длиной 550 мм с клинком длиной 345 мм, шириной 38 мм с четырьмя узкими долами. Внешний вид — как у кинжалов 1840 г.

В 1907 г. нижним чинам жандармских частей, в 1908 г. — пулеметных команд, в 1910 г. пешей артиллерии и конных разведчиков пехотных полков дан кинжал-бебут общей длиной 600 мм с клинком длиной 440 мм, шириной 35 мм, слегка изогнутым, обоюдоострым, с двумя узкими долами. В пулеметных командах были бебуты и с прямыми клинками ромбического сечения. Рукоять прямая, деревянная, гладкая, с плоской, сильно расширенной головкой с пуговкой и заплечиками с втулкой. Ножны, обтянутые кожей, с коротким устьем со скобой на нем и кольцом для ремня и с наконечником с шариком.

Офицерам придворной охоты в 1855 г., кавалерам егермейстерской части в 1873 г. вместо шпаги был введен кинжал общей длиной 520 мм с клинком длиной 360 мм, шириной 35 мм, прямым, однолезвийным, с одним широким долом. Рукоять прямая, из оленьего рога, головка латунная в форме волчьей головы, под рукоятью крестовина в форме лошадиных ног, слегка согнутых в разные стороны. Ножны, покрытые кожей, с короткими фигурными устьем со шпеньком для лопасти и наконечником.

Чинам корпуса лесничих в 1876 г. введен нож общей длиной 630 мм с клинком длиной 490 мм, шириной 32-33 мм, прямым, различного сечения. Ножны, покрытые кожей, с орнаментальными длинными устьем с крючком и наконечником. Рукоять прямая, из оленьего рога, головка латунная в форме птичьей головы, крестовина — в форме птичьих голов, на ней мог быть орнаментальный щитик с двуглавым орлом.

Кондукторы корпуса лесничих носили такие же ножи с рукоятями из буйволового рога и черненым прибором ножен. В 1904 г. в лесном ведомстве введен новый нож длиной 360 мм с клинком длиной 250 мм, шириной 18 мм, прямым обоюдоострым или четырехгранным, подобный прежнему, но с рукоятью из буйволового рога, без шитика на крестовине, с гайкой на ножнах и кольцами на устье.

Пехотные и драгунские ружья снабжались штыками. Сначала в качестве штыка служил багинет с плоским клинком, круглой в сечении рукоятью, диаметр которой равнялся калибру ружья, и гардой в виде дужки, закрепленной только у пяты клинка и прижимающейся к концу рукояти. В 1708-1718 гг. багинеты были заменены трехгранными штыками, коленчато приваренными к трубке диаметром, равным наружному диаметру ружейного ствола, с коленчатой прорезью для целика. В 1870 г. для винтовок Бердана был введен игольчатый четырехгранный штык с долами, на такой же трубке. Длина штыков, особенно в XVIII в., была произвольной. В снятом с ружья виде штык носился в деревянных, обтянутых кожей ножнах с наконечником и устьем с крючком для портупеи; кавалеристы носили штыки, вставляя их в специальные гнезда на гайках ножен сабель, палашей и шашек. При музейном описании оружия сначала указывается общая характеристика предмета, например: «Палаш кирасирский армейский образца 1826 г.», после чего описывается клинок: материал, техника изготовления, форма клинка, надписи и клейма на нем. Затем описываются в той же последовательности эфес и ножны. При обмере оружия с прямым клинком указывается общая длина, длина клинка и его ширина у пяты, т.е. возле самого эфеса. При обмере оружия с кривым клинком оно кладется на плоскость и общая длина измеряется по прямой от острия до конца головки, а длина клинка измеряется по прямой от острия до пяты; ширина указывается у пяты, а если клинок с елманью — у начала елмани. Затем обухом клинок ставится на плоскость и в самом высоком месте кривизны измеряется его высота от плоскости до лезвия; затем в числителе пишется величина кривизны (перпендикуляра), а в знаменателе — расстояние от острия до перпендикуляра. У древкового оружия измеряются общая длина, длина наконечника, длина пера, ширина пера, ширина крестовины, если она имеется.

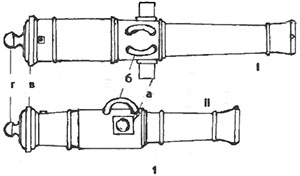

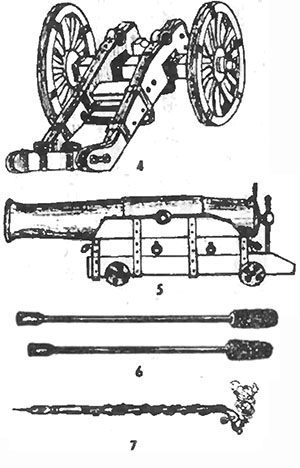

3. Артиллерийское оружие

Артиллерия появилась на Руси в конце XIV—XV вв., получив

развитие в XVI в. В начале XVIII в. от разнотипности многочисленных

кованых железных и медных артиллерийских гладкоствольных

дульнозарядных орудий был совершен переход к чугунным однотипным

орудиям и принята стандартная единица измерения калибров —

артиллерийский фунт, т.е. вес чугунного ядра радиусом I дюйм, что

составляло 490 г. Дальнейшее усовершенствование артиллерии, в

т.ч. переход к бронзовым орудиям, завершилось принятием пяти

стандартных типов орудия системы 1805 г.

В 40-х гг. XIX в. начались опыты по созданию стальных, а затем нарезных казнозарядных орудий, завершившиеся принятием системы орудий образца 1867, а позже 1877 г., многие из которых использовались еше в начале XX в. От времени принятия этих систем началась новая эра в истории русской артиллерии, выходящая за рамки данного учебного пособия.

Для раннего периода истории русской артиллерии характерны следующие орудия: пищали эатинные, малого калибра, для прицельной стрельбы свинцовыми или железными ядрами, не имевшие лафета, с характерным железным «гаком» (отчего их также называли гакофницами), приваренным к концу ствола и служившим для зацепления за бруствер крепостной стены; они были переходными от стрелкового оружия к артиллерийскому; пушки-пищали большего калибра для стрельбы на большие расстояния, стоявшие на колесных лафетах; пушки верховые или можжиры (мортиры) — короткоствольные орудия, иногда очень большого калибра, для ведения навесного огня по закрытым целям каменными ядрами; тюфяки для стрельбы картечью (мелкими камнями или крупной дробью) по живым целям на близкое расстояние. В этот период отсутствует даже минимальная стандартизация и длина орудий, калибр, вес и форма зависели от произвола мастеров. В то же время эти орудия индивидуального изготовления характеризуются высоким уровнем декоративного оформления.

С переходом к стандартизации орудий стали различаться следующие системы.

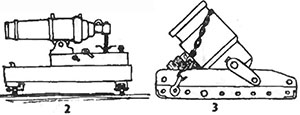

Пушка для ведения настильного огня на большие дистанции сплошными чугунными ядрами; длина канала ствола 15—20 и более калибров, вес ствола около 250 снарядов, относительный вес заряда около 1/3, начальная скорость снаряда около 480 м/сек., предельная дальность огня около 1400 м.

Гаубица для ведения навесного огня под относительно небольшими углами возвышения пустотелыми разрывными гранатами и бомбами; длина ствола 7,5-10 калибров, относительный вес заряда — 1/10, предельная дальность огня около 700 м.

Мортира для ведения навесного огня под большими углами возвышения по закрытым целям разрывными фанатами и бомбами; длина канала ствола 3 калибра, вес орудия около 15 снарядов, относительный вес переменного заряда около 1/30, начальная скорость снаряда и дистанция огня незначительны.

К середине XVIII в. был создан также единорог, длинная гаубица, орудие промежуточное между пушкой и гаубицей, универсальное, предназначенное как для настильной, так и навесной стрельбы под небольшими углами возвышения как сплошными ядрами, так и разрывными фанатами и бомбами; длина канала ствола 10—15 калибров, относительный заряд около 1/7, начальная скорость около 190 м/сек., дистанция огня — 2-2,5 тыс. м.

Все эти орудия могли также стрелять картечью. Во флоте и береговой артиллерии применялись также короткие гаубицы-карронады особого устройства для стрельбы на короткие дистанции ядрами и картечью. Здесь же в 30-х гг. XIX в. были введены длинные гаубицы больших калибров, называвшиеся бомбовыми или бомбическими пушками, стрелявшие ядрами, картечью и разрывными бомбами. Систему орудий 1805 г. составляли 12-фунтовые пушки «средней и малой пропорций», 20-, 10- и 3-фунтовые единороги.

Тело (ствол) артиллерийского орудия делится на дульную, среднюю (вертлюжную) и казенную части; в мортирах вертлюжная часть заменена т. н. поддоном, а у единорогов казенная часть коническая. Ствол от дульного среза к казенной части постепенно утолщается. Внутри ствола по всей его длине проходит цилиндрический канал, диаметр которого и есть калибр орудия; задняя часть канала в казенной части называется зарядной каморой, которая у единорога имеет коническую форму. У мортиры канал ствола называется котлом, а зарядная камора в 2-4 раза уже котла. Сверху в казенной части находится проходящее в канал ствола запальное отверстие и могут быть приливы для крепления прицела. У дульного среза ствола находится утолщение — дульный пояс. На стволе находится также несколько придающих ему большую прочность поясков — фризы. В средней части ствола сверху находятся две гладкие или фигурные скобы для его поднимания — дельфины. Здесь же, но по бокам, находятся два коротких цилиндрических прилива — цапфы, которыми ствол укладывается на лафет. У карронад вместо цапф в нижней части ствола имеется массивная проушина, которой ствол скрепляется с лафетом и на которой вращается в вертикальной плоскости. Сзади казенную часть ствола замыкает слегка выпуклая фигурная тарель. В центре ее находится винград, шарообразный прилив для усиления дна канала ствола и укрепления канатов при работе с орудием. У мортир в казенной части находится поддон, утолщение или квадратная подставка, отлитая вместе с телом; на ней находятся цапфы.

Орудийный ствол полевого орудия укладывается на массивный деревянный лафет из брусьев, скрепленных полосовым железом. Снизу в передней части находится боевая ось с надетыми на нее колесами. По лафету под казенником ствола при помощи винта ходит деревянный клин для вертикальной наводки орудия. Для закрепления ствола сверху в передней части лафета имеются парные скобы из полосового железа — цапфенные гнезда. У крепостных и корабельных орудий лафет более массивный, на четырех маленьких чугунных колесах; во второй половине XIX в. появились особой конструкции поворотные лафеты с подвижной верхней частью, позволявшей гасить отдачу. Мортирные стволы крепились на особых станках, не имевших колес и боевой оси.

Непременной принадлежностью артиллерийских орудий были пальник и банник с прибойником. Пальник представлял собой длинный железный стержень с расщепом на конце, в котором зажимался тлеющий фитиль для поджигания пороховой затравки или тростниковой, наполненной пороховой мякотью «скорострельной трубки» в затравочном отверстии. Банник представлял собой жесткую цилиндрическую волосяную щетку на конце длинного шеста; на противоположном конце шеста было утолщение — прибойник для плотного прибивания порохового заряда в каморе.

Описание орудий в музее производится в определенной последовательности: 1) наименование того или иного вида орудия и его калибр;

2) материал, из которого оно изготовлено;

3) способ обработки материала — техника изготовления;

4) форма или внешний вид орудия, внутренний вид ствола; описание начинается с тела орудия, затем описываются лафет и приспособления;

5) надписи, вензели, гербы, цифры, клейма. При описании орудий производятся обмеры в следующей последовательности:

1) d — калибр в мм;

2) h1 и h2 — длина ствола от дульного среза до конца вин фала и от дульного среза до тарел и включительно;

3) b — длина цапф;

4) d2 — диаметр цапф;

4) длина дельфинов;

5) высота дельфинов.

Лафет обмеряется следующим образом:

1) а — длина от передней части обода колеса до крайней части хвоста лафета;

2) б — высота лафета;

3) в — расстояние от края лафета до цапфенных гнезд;

4) г — длина лафетной доски;

5) длина оси;

6) ширина лафета у цапфенных гнезд;

7) диаметр колес.

Все обмеры указываются в миллиметрах. Если возможно, нужно вэвесить ствол, хотя обычно его вес указывается при изготовлении на самом стволе. Естественно, указывается и материал, из которого изготовлен ствол, а также воспроизводятся все надписи и клейма на нем.

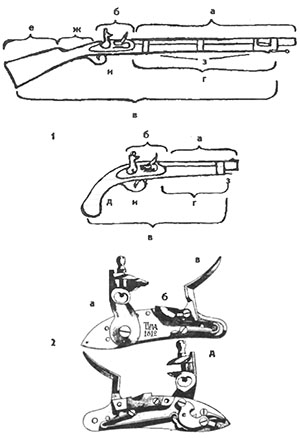

4. Стрелковое оружие

Первоначальные образцы ручного огнестрельного оружия, пищали,

практически не отличались от ранних артиллерийских орудий

малого калибра. В верхней части казенника было затравочное отверстие,

в котором затравка зажигалась с помощью раскаленного железного

прута или тлеющего фитиля. Ствол крепился на грубой деревянной колоде.

В конце XV в. колода или древко заменяется пока

еще неуклюжим прикладом, позволявшим прикладывать оружие для

прицеливания и стрельбы к плечу, и появляется фитильный замок.

Затравочное отверстие находилось сбоку ствола, к которому приваривалась

«полка» с небольшим углублением для затравочного пороха.

Возле полки сбоку крепился змеевидно изогнутый вращающийся на

оси рычаге зажатым в нем тлеющим фитилем, подпиравшийся пружиной;

при нажатии рычага пружина сжималась, и рычаг опускался

фитилем на полку. Так были устроены бывшие на вооружении пехоты

длинноствольные пищали-ручницы и укороченные завесные пищали

для вооружения конницы. В XVI в. появились облегченные фитильные

ружья — мушкеты, с усовершенствованным замком, в котором

полка прикрывалась шарнирной крышкой, откидывавшейся стрелком

перед выстрелом, а для спуска курка с фитилем служил спусковой

крючок. Стрельба из них, несмотря на уменьшение калибра, могла

вестись только с подставки — подсошек; стрельцы использовали

в качестве подставки холодное оружие — бердыши. Порох первоначально

носили в деревянных или роговых пороховницах, но, очевидно, в

XVII в. был введен особый патронташ — берендейка. К носившейся

через плечо кожаной перевязи привешивались деревянные «зарядцы»,

трубочки с заранее отмерянным пороховым зарядом: в одной из трубочек

носили порох для подсыпания на полку. К берендейке также

подвешивались мешочки для пуль и кремня, огниво и фитиль в жестяной трубочке.

Неудобство стрельбы из фитильного оружия привело к появлению колесцового замка. На замочной доске на оси закреплялось стальное зубчатое колесо с пружиной, проходившее сквозь полку и соприкасавшееся с зажатым в курке кремнем. Пружина заводилась особым ключом и при спуске вращала колесо, отчего из кремня высекались искры, поджигавшие затравку. Сложность конструкции и необходимость пользования ключом привела к тому, что колесцовые замки в России использовались в основном в охотничьем оружии и пистолетах. В начале XVII в. появился более совершенный и надежный, хотя и сложный ударно-кремневый замок, применявшийся почти до середины XIX в. Справа возле казенной части ствола на железной замочной доске монтировалась медная полка с полукруглым углублением; от полки в канал ствола шло затравочное отверстие. Полка прикрывалась крышкой, соединенной с огнивом, которая удерживалась в закрытом положении подогнивной пружиной снаружи замка. Снаружи на оси монтировался и курок с двумя губками, из коих верхняя ходила на винте; между губками зажимался кремень. С внутренней стороны замочной доски монтировались шептало и лодыжка, соединенные со спусковым крючком и позволявшие удерживать курок во взведенном состоянии и спускать его. При спуске кремень бил по огниву, откидывая крышку полки, и высекал искры, поджигавшие затравку. Спусковой крючок прикрывался предохранительной скобой.

При заряжании солдат брал ружье на руку, взводил курок «на первый взвод» и открывал крышку полки. Затем, достав из патронной сумы бумажный патрон с пулей и заранее отмерянным пороховым зарядом, «скусывал» зубами кончик патрона и отсыпал затравку на полку. Закрыв ее, он ставил ружье к ноге, всыпал в ствол порох и вкладывал пулю со смятой бумажкой от патрона, служившей пыжом. Достав шомпол, он плотно «прибивал» заряд в стволе, вставлял шомпол в цевье ружья и вновь брал его на руку. Для стрельбы курок отводился дальше, «на второй взвод», чтобы удар кремня об огниво был сильнее.

Этот процесс был длительным: стандартным темпом огня из дульнозарядного кремневого оружия были полтора выстрела в минуту. Заряжание было невозможно при сильном ветре, дожде, частыми были осечки. В 30-х гг. XIX в. начался медленный переход к оружию с капсюльным замком. В замочную доску вворачивалась Г-образная брандтрубка, от которой шло затравочное отверстие в канал ствола. На брандтрубку надевался небольшой капсюль и спущенный курок разбивал его, производя выстрел. Введение нового замка позволило увеличить скорострельность до 2—3 выстрелов в минуту. Но все же скорострельность и надежность оружия были недостаточны, и начались работы по созданию массового казнозарядного оружия.

Хотя заряжающееся с казенной части оружие известно с XVII в, оно было чрезвычайно дорого и несовершенно.

В 1867 г. на вооружение были приняты казнозарядные винтовки системы Карле. В бумажный патрон с пулей, вкладывавшийся в патронник, запрессовывался капсюль. Скользящий затвор плотно запирал патронник. В затворе ходила длинная игла-боек, подпиравшаяся пружиной; при спуске игла пробивала патрон и разбивала капсюль, воспламенявший заряд. Однако при бумажном патроне часть пороховых газов прорывалась через затвор.

В 1868 г. на вооружение были приняты винтовки систем Баранова и Крнка. А затем в 1869 г. была принята на вооружение более совершенная винтовка Бердана № 1 с откидным затвором, усовершенствованная затем Горловым и Гунниусом и замененная в 1870 г. Берданой № 2 со скользящим затвором. Эта винтовка оставалась на вооружении до конца XIX в. В 1891 г. она была заменена скорострельной магазинной пятизарядной винтовкой системы Мосина, после незначительной модернизации прослужившей до 50-х гг. XX в.

В ружейном стволе различаются канал ствола, дульный срез и казенник или казенная часть; на стволе возле дула монтируется мушка или целик, а на казенной части — прицел либо холка с прорезью для целика. С помощью ложевых колец и внутренних шпилек ствол скрепляется с деревянным ложем. В ложе различаются цевье, на котором и лежит ствол, и приклад с примыкающей к цевью узкой шейкой приклада. На ложе у казенной части монтируется замок. Под замком устанавливается предохранительная скоба, прикрывающая спусковой крючок. В цевье высверлен продольный канал, иногда начинающийся шомпольной трубкой. В этот канал вставляется длинный стержень — шомпол, служащий для заряжания дульнозарядного ружья и чистки ствола. На одном конце шомпола небольшое утолщение, прибойник, а на другом — разрядник, напоминающий штопор или буравчик. Приклад заканчивается металлическим затыльником. У кавалерийских ружей для ношения на панталере на шейке крепилась скоба или погон, по которому ходило кольцо для крючка панталера. У пехотных ружей на цевье и предохранительной скобе или прикладе крепились две подвижных скобки для погонного ремня — антабки. Все металлические части, кроме ствола и замка, называются ружейным прибором.

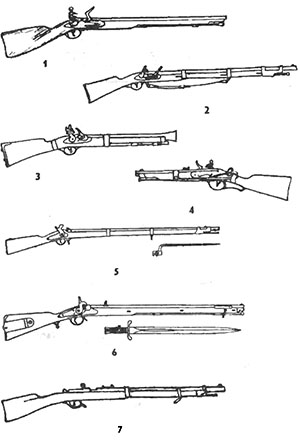

В первой половине XVIII в. ударно-кремневые ружья назывались фузеями. Имел место значительный разнобой в их параметрах. Калибр 19-22 мм, длина ствола колебалась от 80 до 110-115 см, общая длина 125—155 см и более. С середины XVIII в. приобретшие лучшие формы и большее единообразие ружья стали называться мушкетами, а на рубеже XVIII—XIX вв. было принято название ружье. Укороченные ружья, применявшиеся в кавалерии, назывались карабинами. Кроме того, в кавалерии в незначительном количестве использовались укороченные мушкетоны, большого калибра и с небольшим раструбом, «распадом» в дульной части, для стрельбы дробью. Например, в середине XVIII в. применялись мушкетоны калибром 46 мм, с длиной ствола 36 см и общей длиной 75 см.

В 1808 г. было принято единое пехотное ружье калибром 17,7 мм, со стволом длиной 114 см, общей длиной без штыка 145,8 см и со штыком 183 см, весом со штыком 4,74 кг. В 1828 г. было принято новое пехотное ружье того же калибра, со стволом длиной 105 см и длиной без штыка 245,8 см. В том же году было принято конно-егерское ружье калибра 17,7 мм со стволом длиной 61,7 см и длиной со штыком 132,5 см и без штыка — 101,2 см, весом без штыка 2,76 кг. В 1832 г. введено казачье ружье калибром 17,7 мм с длиной ствола 84,8 см, общей длиной 121,9 см и весом 2,77 кг. Вместо антабок погонный ремень крепился в прорезях в цевье и прикладе возле шейки. В 1839 г. вводится последний образец пехотного ружья с ударно-кремневым замком, прежнего калибра, со стволом длиной 105 см, длиной без штыка 145 см, со штыком — 190 см и весом 4,3 кг. В 1844 г. принимается пехотное ружье с ударно-капсюльным замком, калибра 17,5 мм, с длиной ствола 105 см, длиной без штыка 145,5 см и со штыком — 184,5 см, весом без штыка 4,3 кг. Это было переделочное ружье, прежде бывшее с ударно- кремневым замком. В 1848 г. ввели новое ружье с ударно-капсюльным замком, калибра 18,3 мм с длиной ствола 109 см, общей длиной без штыка 148,7 см и весом без штыка 4,5 кг. Последним образцом гладкоствольного пехотного ружья стало ружье образца 1852 г. калибром 18,3 мм со стволом длиной 105 см и общей длиной 189 см.

Для достижения большей дистанции прицельного огня и точности полета пули еще в XVII в. пытались делать нарезные штуцера; однако они были чрезвычайно дороги и применялись только для царской охоты. В 1775 г. для кавалерии был принят винтовальный карабин калибром 15,8 мм, с длиной ствола 78,8 см, и весом 2,5 кг. В 1778 г. был введен егерский штуцер калибром 16,2 мм со стволом длиной 75,5 см, весом 4 кг, а в 1789 г. штуцер калибром 15 мм, имевший ствол длиной 84 см и вес 4,7 кг. В 1797 г. на вооружение был принят новый егерский штуцер калибром 15,4 мм и весом 3,8 кг. Последним нарезным ружьем XVIII в. стал кавалерийский штуцер образца 1799 г. калибром 16 мм, со стволом длиной 52 см и весом 2,5 кг. В 1803 г. на вооружение был принят кавалерийский штуцер калибром 16,5 мм с длиной ствола 32,2 см, весом 2,65 кг. В 1805 г. ввели винтовальное ружье того же калибра с длиной ствола 95 см, весом 4,26 кг, и егерский штуцер с длиной ствола 66 см, и весом 4,28 кг. Затем на некоторое время егерские штуцера снимались с вооружения, поскольку слишком медленным был темп стрельбы — выстрел в 3 минуты. Пуля заворачивалась в промасленный кусочек кожи и прогонялась по нарезам ствола ударами специального молотка по шомполу. Поэтому егеря стояли в стрелковых цепях попарно: пока один заряжал штуцер, другой прикрывал его огнем. Зато, если максимальная дальность огня из гладкоствольного ружья была 300 шагов, то из нарезного пехотного ружья стреляли на 800—1000 шагов и даже из короткоствольных кавалерийских штуцеров на 400 шагов. В 1818 г. был введен кавалерийский штуцер единого с прежними калибра в 6,5 линий (16,5 мм) со стволом в 33 см, весом 3 кг. Последним нарезным ружьем с кремнево-ударным замком стал кавалерийский штуцер калибром 6,5 линий со стволом в 32,5 см, обшей длиной 71 см, весом 3 кг. Таким образом, в XIX в. был введен единый калибр нарезных ружей в 6,5 линий.

В 1843 г. для стрелковых батальонов был принят так называемый литтихский штуцер с ударно-капсюльным замком, калибром 17,78 мм, с переменным прицелом, с длиной ствола 79,7 см, и длиной без штыка 124 см, весом со штыком 5,28 кг. В стволе были два нареза, а пуля была круглая, с двумя ушками, вставлявшимися в нарезы; позже штуцер снабдили четырьмя нарезами, а пулю — двумя ведущими поясками. В 1848 г. на вооружение был принят 7-линейный (17,78 мм) штуцер Гартунга с цилиндроконической пулей с ушками со скорострельностью 1-2 выстрела в минуту и прицельной дальностью огня 500 шагов. Кроме того, в 1849 г. были переделаны в капсюльные нарезные кавалерийские карабин и штуцер прежних образцов. В 1854 г. были введены переделочные пехотное и драгунское нарезные ружья и приняты на вооружение новые 7-линейные капсюльные нарезные пехотное и драгунское ружья; пехотное имело длину 147 см, а драгунское 132,8 см.

В 1856 г. произошел окончательный переход к нарезному капсюльному дульноэарядному оружию: была принята на вооружение единая шестилинейная (15,24 мм) пехотная, стрелковая, драгунская и казачья винтовки. Пехотная и стрелковая винтовки имели длину ствола 93,9 см и различались прицелом (у пехотной прицел был рассчитан на 600 шагов, у стрелковой на 1200). У драгунской винтовки длина ствола была 863 мм, у казачьей 845 мм.

После длительной работы по выработке типа казнозарядной винтовки и переделки винтовок образца 1856 г. или изготовления новых винтовок систем Карле, Крнка и Баранова, сохранявших калибр 6 линий, в 1870 г. была принята единая система однозарядной казнозарядной винтовки со скользящим затвором системы Бердана № 2 калибром 4 линии (10,67 мм). На вооружение были приняты пехотная (длина ствола 83,2 см, вес без штыка 4,43 кг), драгунская (длина ствола 72 см, вес 3,58 кг) и казачья (длина ствола 71,8 см, вес 3,38 кг) винтовки и кавалерийский карабин со стволом в 47,5 см и весом 2,8 кг. Казачья винтовка отличалась отсутствием спускового крючка и предохранительной скобы: спуск курка производился нажатием пуговки под шейкой. Пятизарядная винтовка системы Мосина, принятая в 1891 г., имела калибр 3 линии (7,62 мм), ставший стандартным для России на долгие десятилетия. На вооружении состояли пехотная (длина ствола 80 см), драгунская (ствол в 73 см) и казачья винтовки, а в 1907 г. началась переделка драгунских и казачьих винтовок в карабины.

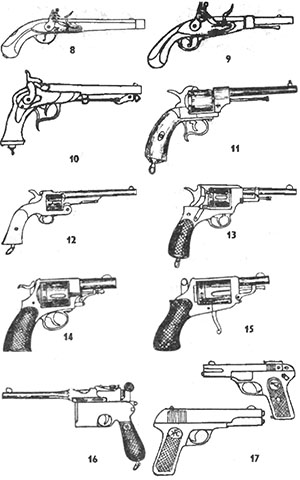

Оружием самообороны до середины XIX в. были гладкоствольные дульнозарядные пистолеты. В XVII — начале XVIII вв. недолго употреблялись колесцовые пистолеты разных калибров (16—18 мм) с длиной ствола 35—40 см и обшей длиной 55—56 см. Внешне, кроме длины, пистолеты отличались от ружей отсутствием приклада, который заменяла более или менее круто выгнутая рукоять. Пистолеты с ударно-кремневым замком имели стандартный калибр 18 мм, в XVIII в. длину ствола 36—37 см (у офицерских — короче), общую длину 55-56 см. Кавалерийский пистолет образца 1809 г. имел ствол длиной 26 см и общую длину около 42 см. В 1839 г. были введены казачьи пистолеты, офицерский (длина ствола 18 см, общая длина 31 см) и солдатский (ствол в 24,5 см, общая длина 40 см). В 1848 г. введены ударно-капсюльные нарезные кавалерийские пистолеты прежнего калибра в 18 мм, отличавшиеся круто выгнутой рукоятью и устройством шомпола. На конце ствола снизу шарнирно закреплялся хомутик с отверстием, в котором ходил шомпол, а у самого цевья к стволу была приварена стойка с пружинами, куда входил шомпол, закладывавшийся затем головкой в прорезь в спусковой скобе. В результате, если всадник случайно выпустил при заряжании шомпол из рук, он оставался висеть в хомутике. У солдатского пистолета ствол был длиной 25 см, общая длина пистолета 36 см, у офицерского ствол в 18,7 см, общая длина 28,7 см.

Во второй половине XIX в. начался переход от однозарядных дульнозарядных пистолетов к многозарядным револьверам с вращающимся барабаном. Первоначально в употреблении были произвольные образцы револьверов, например, Лефоше, Кольта разных калибров. В 1871 г. на вооружение русской армии был принят единый пятизарядный револьвер системы Смита и Вессона калибром 4,2 линии (10,67 мм) под винтовочный патрон Бердана, с длиной ствола 203 мм и весом 1220 г; в 1872 г. он был заменен Смит-Вессоном № 2 со стволом в 178 мм, а в 1880 г. его ствол укоротили до 167 мм и под названием «револьвер Смит-Вессон № 3» он состоял на вооружении до 1895 г., а нижние чины пользовались им и позже. В 1895 г. на вооружение офицеров был принят трехлинейный (7,62 мм) семизарядный револьвер системы Нагана; частично упрощенные наганы были и на вооружении нижних чинов, к которым также перешел Смит-Вессон N° 3. В начале XX в. офицеры получили право заменять тяжелые наганы «рекомендованными» автоматическими пистолетами Браунинга с магазином в рукояти, образца 1900 г. калибром 7,65 мм и 1903 г. калибром 9 мм, а на вооружение боцманов и десантных команд флота поступили 10-зарядные автоматические пистолеты Маузера образца 1896 г., калибром 9 мм с магазином в подствольной коробке и деревянной кобурой-прикладом.

Поскольку в дореволюционной России имели место свободная продажа и ношение оружия, для нужд гражданского населения выпускалось или ввозилось из-за границы множество моделей оружия гражданского образца разных калибров, например, карманные револьверы «Бульдог», которыми, в частности, вооружались почтальоны для самообороны от собак, или 3-линейные (под патрон от нагана) револьверы «Велодог», для велосипедистов, опять-таки в целях обороны от собак. Эти системы описаны в специальной литературе.

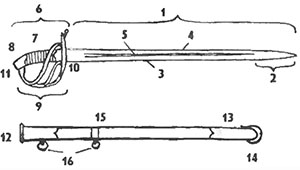

5. Иллюстрации.

Терминология холодного оружия:

1 — клинок,

2 — острие,

3 — лезвие,

4 — обух,

5 — дола,

6 — эфес,

7 — рукоять,

8 — головка,

9 — гарда,

10 — чашка,

11 — дужки гарды,

12 — устье,

13 — наконечник,

14 — гребень,

15 — гайка,

16 — кольца;

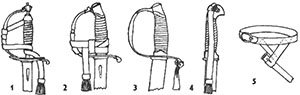

Ношение темляка и портупей холодного оружия:

1 — ношение темляка на оружии XVIII — начала XIX вв.,

2 — ношение темляка на оружии в середине XIX в.,

3,4 — ношение темляка на оружии образца 1881 г.,

5 — портупея поясная с лопастью первой половины XVIII в.,

6 — портупея наплечная с лопастью и гнездом для штыковых ножен второй половины XVIII — первой половины XIXвв.,

7 — портупея поясная с пасовыми ремнями,

8 — солдатский ремень с лопастью для тесака,

9 — ношение оружия на портупее с пасовыми ремнями, надетым на крючок,

10 — ношение тесака на ремне с лопастью;

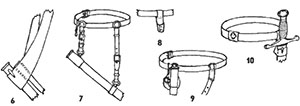

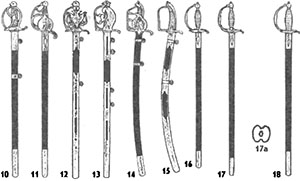

Холодное оружие:

1 — унтер-офицерская алебарда первой трети XVIIIв.,

2 — то же, 1732г.,

3 — протазан,

4 — эспонтон,

5 — алебарда будочника первой половины XIXв.,

6 — багинет,

7 — шпага первой четверти XVIII в.,

7а — сердцевидная чашка шпаги,

8 — драгунский палаш первой четверти XVIIIв.,

9 — кирасирский палаш 30—40-х гг. XVIIIв.,

10 — кирасирский и драгунский палаш 1798г.,

11 — драгунский палаш второй половины XVIIIв.,

12 — гвардейский кирасирский палаш конца XVIIIв. — 1810г.,

13 — армейский кирасирский палаш второй половины XVIII в.,

14 — драгунская сабля 1775г.,

15 — гусарская сабля XVIII — начала XIXвв.,

16, 17 — шпаги конца XVII/в.,

17а — чашка шпаги из двух овальных пластин,

18 — конно-артиллерийский палаш 1803 г.;

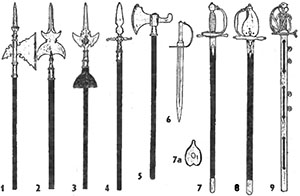

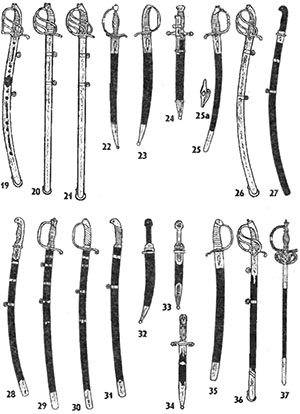

Холодное оружие: