НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ Глава II. ОРУДИЯ ТРУДА

И ИНСТРУМЕНТЫ Глава III. ТРАНСПОРТ И УПРЯЖЬ Глава IV. ТКАНИ. Глава V. ОБУВЬ. Глава VI. ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ Глава VII. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ Глава VIII. ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ

XVIII - начала XX в.в. Глава IX. ФОРМЕННЫЙ КОСТЮМ Глава Х. ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ Глава XI. НАГРАДНЫЕ И

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ. АРМАТУРА.

ЗНАКИ НА ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ Глава XII. ОРУЖИЕ Глава XIII. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Глава XIV. ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

История русской материальной культуры.

- Введение

- Ордена

- Другие награды

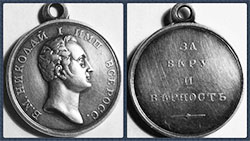

- Медали

- Награды нижних воинских чинов

- Офицерский знак

- Нагрудные знаки

- Должностные знаки

- Арматура

- Знаки на головные уборы

Распространенным и важным дополнением форменной одежды были изучавшиеся фалеристикой разнообразные металлические знаки, размещавшиеся на груди: ордена, медали, иные знаки отличия, офицерские, должностные, полковые знаки, знаки учебных заведений, различных общественных организаций и т.д. К ним мы добавляем знаки, размещаемые на головных уборах. В музейной фондовой работе все они играют важную роль, как самостоятельную, в качестве музейных предметов, так и дополнительную, при атрибуции составных частей формы, например амуниции, головных уборов, а особенно при атрибуции портрета. Они позволяют определить место службы, принадлежность к определенной группе чинов (было соответствие между чином и наградой), время создания портрета или его доработки (портрет мог быть создан до появления ордена или медали, но иногда награды дописывались на более ранние портреты). Таким образом, нужно знать не только внешний вид наград и иных знаков, но и время их введения, круг лиц, награждавшихся теми или иными знаками или имевших право на их ношение, и пр. Разумеется, потребуется обращение к справочной литературе, например, для уточнения дат создания многочисленных полковых знаков.

При изучении орденов требуется усвоение не только их обобщенного

внешнего вида, но и мелких перемен в знаках, а также ряда

привходящих обстоятельств: строго соблюдавшиеся правила ношения,

награждения, старшинство, от которого зависели правила ношения.

Старшинство орденов: ⇓

св.Анны IV ст.,

св.Станислава III ст.,

св.Анны III ст.,

св.Станислава II ст.,

св.Анны II ст.,

св.Владимира III ст.,

св.Станислава I ст.,

св.Анны I ст.,

св.Владимира II ст.,

Белого Орла,

св.Александра Невского,

св.Владимира I ст.,

св.Андрея Первозванного.

Система эта сложилась к 1797 г. и дополнилась

в первой половине XIX в. По старшинству велось награждение

орденами, ему подчинялось и ношение орденских знаков: при старших

ордена)? или старших степенях данного ордена младшие не носили, а

знаки младших орденов первой степени при старших орденах носили

по определенным правилам, как знаки младших степеней. Из системы

старшинства выпадают женский орден св. Екатерины (введен в

1714 г.), поскольку дам иными орденами не награждали, орден

св. Иоанна Иерусалимского и Военный орден св. Георгия, принципам

старшинства не подчинявшиеся. Кроме того, в XIX в. появились

некоторые исключения, а именно: с 1856 г. носили знаки всех степеней

ордена св. Георгия, с 1874 г. — все знаки с мечами и с 1889 г. — все

степени ордена св. Владимира.

Ношение орденов.

Предварительно отметим, что ленты орденов св.

Александра Невского, Белого Орла и св. Анны I ст. носили через

левое плечо, орденов св. Андрея Первозванного, св. Владимира I ст.,

св. Георгия I ст., св. Станислава I ст., св. Екатерины I ст. — через

правое, причем ленты орденов св. Владимира и св. Георгия всегда,

за редким исключением, надевали под мундир, по жилету. Орденский

крест при этом висел на ленте на бедре. Звезду ордена св. Анны

1 ст. носили на правой стороне груди, звезды же первых степеней

прочих орденов и орденов с одной степенью числом не более трех -

по старшинству, сверху вниз, на левой стороне груди. Поскольку

вместе с российскими орденскими звездами можно было в некоторых

случаях носить звезды иностранных орденов, то, если они, а также

иные знаки не помешались в одну вертикальную линию, младшие звезды

и знаки прикрепляли во вторую линию, параллельную первой,

причем верхний край луча звезды или иного знака, находящегося во

второй линии, должен был находиться на линии нижнего луча

звезды старшего ордена.

Кресты вторых степеней орденов, кроме ордена св. Екатерины,

носили на узкой ленте на шее, выпуская через воротник, а если их

было несколько, то по старшинству один под другим, выпуская через

борт мундира. У имевших четыре степени орденов св. Владимира и

св. Георгия, а до 1839 г. и св. Станислава, вторая степень

сопровождалась звездой. При старших орденах на шею перемещались и кресты

первых степеней младших орденов. Орденские кресты первых и вторых

степеней были большего размера, чем младших степеней.

Кресты третьей степени у орденов, имевших четыре степени, носили

на шее, а у орденов, имевших три степени, — на груди, как и кресты

четвертой степени орденов, имевших четыре степени. Ниже указаны

случаи, когда на грудь перемещали кресты старших степеней и кресты

первых степеней младших орденов. Поскольку кресты младших степеней,

нагрудные, были меньшего размера, то перемешавшиеся на грудь

кресты старших степеней изготовлялись заново, также уменьшенного

размера. Для того, чтобы отличать орденские нагрудные кресты от

нагрудных и полковых знаков, имевших форму орденских крестов,

необходимо не забывать, что ордена всегда носили на ленте.

Различались правила ношения орденских знаков на мундирах (вицмундирах),

мундирных фраках и сюртуках. На шинели носили только

ленточку ордена св. Георгия, пропускавшуюся в петлицу на груди.

Знак ордена св. Анны IV ст. крепили на эфесе холодного оружия

и никогда не снимали. Учрежден он был в 1815 г. С 1829 г. на эфес

Аннинского оружия повязывали темляк орденской ленты. Поскольку

обычные офицерские темляки были серебряные, на фотопортрете

Аннинский темляк смотрится очень темным, почти черным.

Крест ордена св. Станислава III ст. На мундире носили только при

неимении старших степеней этого ордена, а на мундирном фраке —

при неимении орденов св. Владимира IV ст. и св. Анны III ст., а также

шейных орденов и звезд. С 1874 г. исключение, как и для прочих

орденов, составляют орденские знаки с мечами.

Крест ордена св. Анны III ст. На мундире носили при неимении

старших знаков этого ордена, а на мундирном фраке — при отсутствии

ордена св. Владимира IV ст., шейных орденов и звезд.

Крест ордена св. Станислава II ст. Крест носили на мундире при

неимении I ст. этого ордена, а на мундирном фраке — при отсутствии

на шее орденов св. Владимира III ст., св. Анны II ст. и звезд.

Крест ордена св. Анны II ст. На мундире крест носили

при отсутствии ордена св. Анны I ст., а на мундирном фраке — при неимении

ордена св. Владимира III ст. и звезд.

Крест ордена св. Владимира IV ст. До 1889 г. ношение его

подчинялось правилам старшинства, аналогично младшим степеням

орденов св. Станислава и св. Анны, затем на мундире его носили во

всех случаях, на мундирном же фраке — при неимении старших степеней

этого ордена. Однако крест св. Владимира IV ст., пожалованный

(с 1855 г.) за выслугу лет в офицерских чинах, носили на мундирном

фраке и при высших степенях этого ордена.

Крест ордена св. Владимира III ст. Носили на шее при мундире

по правилам старшинства до 1889 г., а затем — и при высших степенях

этого ордена, ниже креста св. Владимира II ст., св. Анны I ст.

или* св. Станислава I ст., если их надевали на шею, и выше креста

ордена св. Анны II ст. На мундирном фраке крест св. Владимира

III ст. носили лишь при неимении знаков этого ордена II или I ст.

Орден св. Станислава I ст. Звезду носили на мундире и

мундирном фраке только при отсутствии старших орденов. Ленту через плечо

надевали на мундир при старших орденах только в день орденского

праздника, 25 апреля старого стиля. Если полагалось быть в ленте этого

ордена при мундирном фраке и не имелось ленты старшего ордена, то

ленту св. Станислава надевали по жилету. Крест ордена св. Станислава

I ст. при ордене св. Анны I ст. или св. Владимира II ст. носили

на шее, а при ордене Белого Орла — на груди, ниже (левее) ордена

св. Владимира IV ст. На мундирном фраке крест ордена св.

Станислава I ст. не носили.

Орден св. Анны I ст. При пожаловании ордена Белого Орла и

других старших орденов звезду снимали и носили крест: при ордене

Белого Орла — на шее, при ордене св. Александра Невского — на груди,

левее ордена св. Владимира IV ст. Кавалеры ордена св. Александра

Невского, не имевшие ордена Белого Орла, носили крест св. Анны

I ст. на шее. Ленту ордена св. Анны I ст. при ордене Белого Орла и

других старших орденах носили через плечо только в день орденского

праздника, 3 февраля старого стиля, если в этот день был выход при

Дворе. На мундирном фраке носили только звезду ордена св. Анны

I ст. при неимении орденов св. Андрея Первозванного, св. Владимира

I ст., св. Александра Невского и Белого Орла, если же при мундирном

фраке полагалось быть в ленте, то ее надевали по жилету.

Орден св. Владимира II ст. При наличии знаков I ст. этого

ордена звезду с мундира снимали. Крест ордена носили при всех старших

орденах и при I ст. этого ордена. На мундирном фраке носили только

звезду ордена св. Владимира II ст. при неимении знаков I ст. этого

ордена, по старшинству.

Орден Белого Орла. Звезду носили по старшинству, выше

звезды ордена св. Владимира II ст. При ордене св. Александра Невского

звезду Белого Орла не носили, а крест надевали на шею, при ордене

же св. Андрея Первозванного крест носили на груди, левее креста

ордена св. Владимира IV ст. При мундирном фраке носили только

звезду ордена Белого Орла при неимении орденов св. Александра

Невского, св. Владимира I ст. и св. Андрея Первозванного, причем

выше звезды ордена св. Владимира II ст. Если же при фраке полагалось

быть в ленте, то ее в любом случае носили по жилету.

Орден св. Александра Невского. При ордене св. Андрея

Первозванного эвеэду с мундира снимали, а крест надевали на шею, если

только крест ордена св. Андрея Первозванного надевали не на цепи.

При мундирном фраке носили только звезду ордена св. Александра

Невского при неимении ордена св. Андрея Первозванного, причем ниже

звезды ордена св. Владимира I ст., если же полагалось быть в ленте,

то ее надевали по жилету и при отсутствии орденов св. Андрея

Первозванного и св. Владимира I ст.

Орден св. Владимира I ст. Ленту этого ордена всегда носили под

мундиром, кроме дня орденского праздника, 22 сентября старого стиля,

и Высочайших выходов, а также при наличии цепи ордена св. Андрея

Первозванного. Звезду ордена носили на мундире и мундирном

фраке всегда. Если при мундирном фраке полагалось быть в ленте,

надевали только ленту, без звезды, и только по жилету.

Орден св. Андрея Первозванного. На мундир звезду и ленту

надевали всегда, кроме дней орденского праздника и Высочайших выходов,

когда крест носили на цепи. В этом случае под цепь надевали ленту

следующего по старшинству ордена. При мундирном фраке носили только

звезду, если же полагалось быть в ленте, то ее надевали по жилету.

Орден св. Георгия. До 1855 г. знаки носили по старшинству

внутри этого ордена, вне связи с другими орденами, а после — надевали

все знаки.

Орден св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийский крест). Вне

зависимости от степени носили только на шее при всех орденах. Награждение

им было прекращено в 1810 г., а ношение отменено в 1817 г.

Из сказанного можно сделать вывод: орденские ленты знаков первых

степеней на мундирном фраке не носили, кроме исключительных

случаев, когда их надевали по жилету; носили же на мундирном фраке

только орденские звезды и кресты младших степеней.

С сюртуком как дорожной формой одежды или формой при исполнении

наружной службы, а у чинов судебного ведомства с сюртуком

как летней формой, ордена носили как при мундирном фраке. С

сюртуком как будничной формой носили только знаки ордена св. Георгия

(до 1855 г. — старшей из имеющихся степеней) и крест ордена

св. Владимира старшей из имевшихся степеней.

Необходимо учитывать еще два фактора. Во-первых, нужно знать

даты учреждения орденов. Так, например, наличие на портрете знака

ордена Белого Орла или св. Станислава говорит о том, что портрет

создан после 1831 г. — года введения этих орденов, ранее бывших

польскими. Во-вторых, необходимо знать систему соотношения чинов и орденов:

если на портрете нельзя разобрать чин (плохо видны

или отсутствуют знаки различия), то набор наград в некоторых случаях

ях помогает сделать это.

Орден св. Александра Невского. При ордене св. Андрея Перво-

званного эвеэду с мундира снимали, а крест надевали на шею, если

только крест ордена св. Андрея Первозванного надевали не на цепи.

При мундирном фраке носили только звезду ордена св. Александра

Невского при неимении ордена св. Андрея Первозванного, причем ниже

звезды ордена св. Владимира I ст., если же полагалось быть в ленте,

то ее надевали по жилету и при отсутствии орденов св. Андрея

Первозванного и св. Владимира I ст.

Орден св. Владимира I ст. Ленту этого ордена всегда носили под

мундиром, кроме дня орденского праздника, 22 сентября старого

стиля, и Высочайших выходов, а также при наличии цепи ордена св.

Андрея Первозванного. Звезду ордена носили на мундире и мундирном

фраке всегда. Если при мундирном фраке полагалось быть в ленте,

надевали только ленту, без звезды, и только по жилету.

Орден св. Андрея Первозванного. На мундир звезду и ленту надевали

всегда, кроме дней орденского праздника и Высочайших выходов,

когда крест носили на цепи. В этом случае под цепь надевали ленту

следующего по старшинству ордена. При мундирном фраке носили только

звезду, если же полагалось быть в ленте, то ее надевали по жилету.

Орден св. Георгия. До 1855 г. знаки носили по старшинству внутри

этого ордена, вне связи с другими орденами, а после — надевали

все знаки.

Орден св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийский крест). Вне

зависимости от степени носили только на шее при всех орденах.

Награждение им было прекращено в 1810 г., а ношение отменено в 1817 г.

Из сказанного можно сделать вывод: орденские ленты знаков первых

степеней на мундирном фраке не носили, кроме исключительных

случаев, когда их надевали по жилету; носили же на мундирном фраке

только орденские звезды и кресты младших степеней.

С сюртуком как дорожной формой одежды или формой при исполнении

наружной службы, а у чинов судебного ведомства с сюртуком

как летней формой, ордена носили как при мундирном фраке. С сюртуком

как будничной формой носили только знаки ордена св. Георгия

(до 1855 г. — старшей из имеющихся степеней) и крест ордена

св. Владимира старшей из имевшихся степеней.

Необходимо учитывать еще два фактора. Во-первых, нужно знать

даты учреждения орденов. Так, например, наличие на портрете

знака ордена Белого Орла или св. Станислава говорит о том, что портрет

создан после 1831 г. — года введения этих орденов, ранее бывших

польскими. Во-вторых, необходимо знать систему соотношения чинов

и орденов: если на портрете нельзя разобрать чин (плохо видны

или отсутствуют знаки различия), то набор наград в некоторых случаях

помогает сделать это.

Соотношение орденов н чинов. Обер-офицеры могли получить только

ордена св. Анны IV ст. (военные, перешедшие на гражданскую службу,

продолжали носить его), св. Георгия IV ст. (военные) и св.

Станислава III ст. (военные и статские). Орден св. Анны III ст. жаловался

лицам не ниже VIII кл., св. Георгия III ст. — также не ниже VIII кл.,

св. Владимира IV ст. — VII кл., св. Георгия II ст. — VI кл., св.

Владимира III ст. — не ниже V кл., св. Станислава I ст., св. Анны I ст.

и св. Владимира II ст. — IV кл., Белого Орла и св. Александра Невского

— не ниже III кл. Таким образом, наличие на одежде орденских звезд

говорило о том, что их обладатель — генерал, военный или гражданский.

(Речь идет только о российских орденах.)

Внешний вид орденских знаков постоянно менялся, что дает возможность

довольно точно датировать их, в том числе и при атрибуции

портретов. Но в целом вид знаков определен.

Орден св. Андрея Первозванного.

Существует с 1698 г. Крест

золотой, косой, продолговатый, залит голубой эмалью с золотым

распятием святого; на концах золотые буквы S. А. P. R. Крест наложен

на золотого с черной эмалью двуглавого орла под золотыми коронами;

на обороте орла по белому полю черной эмалью написан девиз.

Орел на голубой эмалевой ленте подвешен к золотой с красной эмалью

императорской короне. Звезда серебряная, восьмиконечная. В

медальоне на золотом поле черный двуглавый орел, увенчанный тремя

золотыми коронами, на его груди Андреевский крест. По окружности

в голубом поле вверху — девиз золотыми буквами, внизу — золотые

лавровые ветви. Цепь золотая из звеньев трех видов: двуглавого

черного орла с Андреевским крестом, синего эмалевого картуша с

накладным золотым вензелем Петра I, увенчанным золотой короной

и обрамленным золотой арматурой, и красной эмалевой розетки с

золотым сиянием, с Андреевским крестом на ней и золотыми буквами

S. А. P. R. между концами креста. Лента голубая.

На ранних знаках на оборотной стороне креста орел был под золотыми

коронами, с «означенной» золотом и синей эмалью тенью на

крыльях, на его груди щит с изображением св. Георгия; на одном боку

орла литера А, на другом — Р. Иногда знак представлял собой большой

синий крест с распятием, без орла. Во второй половине XVIII в.

в лапах орла были перуны и венок. Большую корону могли поддерживать

серебряные ангелы. В медальонах цепи первоначально были буквы,

складывающиеся в орденский девиз; при Анне в трофеях появился

вензель императрицы, при Елизавете — Петра I.

Орден св. Екатерины.

Учрежден в 1714 г. Крест удлиненный,

четырехконечный, с расширенными в виде сияния концами; в центре

овальный эмалевый медальон, в котором живописное изображение

святой, сидящей на колесе, с большим белым крестом в руках, на

перекрестье которого наложен маленький бриллиантовый крест; между

концами креста буквы D. S. F. R. Лучи креста золотые, покрыты

бриллиантами, медальон в таком же обрамлении. На оборотной

стороне изображение четы орлов у подножия руин башни; орлы терзают

змей; на вершине башни гнездо с птенцами. В верхней части на

белой хартии надпись на латинском: «Трудами сравнивается с супругом».

Звезда серебряная восьмиконечная. В медальоне в пурпурном поле

серебряный крест на секторе серебряного колеса; по окружности по

пурпурной эмали золотом изображен орденский девиз, в нижней части

— золотые лавровые ветви. Малый крест носили на банте орденской

ленты, по которому серебром был вышит девиз. Лента сначала белая

с золотыми каймами, с 1797 г. красная с серебряными каймами.

Орден св. Александра Невского.

Учрежден в 1725 г. Крест

золотой, с обеих сторон покрыт красной эмалью. Между концами креста

золотые двуглавые орлы, крылья которых наложены на перекладины.

В медальоне на белой финифти золотое изображение святого в

красном плаще на золотом коне; его благословляет выходящая из

облака рука. На оборотной стороне креста латинский вензель святого SA

под княжеской шапкой. Звезда серебряная, восьмиконечная, в медальоне

вензель святого SA под княжеской шапкой, по окружности в

красном поле золотыми буквами начертан девиз в нижней части крест.

В начале XIX в. (до 1816 г.) вместо эмали в кресте использовали

красные полированные стекла, у орлов в лапах перуны и венки. Лента красная.

Орден Белого Орла.

Крест золотой, с уширенными раздвоенными

концами и золотыми шариками на углах, залит красной эмалью с

белой каймой; от концов исходит золотое сияние. На крест наложен

золотой залитый белой эмалью одноглавый орел под золотой короной.

Крест наложен на черного с золотом двуглавого орла, подобного

орлу ордена св. Андрея Первозванного. На оборотной стороне

белый четырехконечный крест в сиянии. Звезда серебряная восьмиконечная.

В медальоне на золотом поле белый четырехконечный

крест, обведенный красной каймой, в его углах сияние. По

окружности в синем поле на латинском золотыми буквами девиз ордена.

Лента синяя.

Орден св. Владимира.

Учрежден в 1782 г.; в 1796-1801 гг. не

жаловался. Крест золотой, покрыт красной эмалью с обеих сторон,

по краям черная и золотая каймы; на медальоне в черном поле

горностаевая мантия под княжеской золотой шапкой, на фоне мантии

золотой вензель СВ. На обороте креста дата учреждения. Кресты 1 и II ст.

большего, нежели III и IV ст., размера. Звезда восьмиконечная, в

виде серебряной четырехконечной, на которую наложена золотая

четырехконечная звезда. В медальоне на черном поле золотой

четырехконечный крест с расширенными концами, между ними золотые

литеры С. Р. К. В.; по окружности в красном поле золотыми литерами —

девиз ордена. Лента красная с черными каймами.

С 1782 г. крест IV ст. с надписью «35 летъ» на горизонтальной

перекладине служил знаком выслуги в гражданских чинах. С 1855 г. к

нему перешла от ордена св. Георгия IV ст. роль креста за выслугу в

военных чинах и надписи стали: «25 летъ», «18 кампаний», «20 кампаний»;

в этом случае на колодке был бант. В 1855-1881 гг. вместо

красной использовали черную эмаль. В 1855—1857 гг. знак IV ст.

выдавался без банта, с 1857 г. офицерам за воинские заслуги — с

мечами и бантом, чиновникам, бывшим на поле боя, — только с мечами, без банта.

Орден св. Анны.

Перенесен в Россию в 1743 г., вошел в состав

российский орденов в 1797 г. Крест золотой, с обеих сторон с красной

эмалью, между концами креста ажурный золотой орнамент; в

медальоне на голубом поле живописное изображение святой в красных

одеждах с лилией в руке, на обороте по белому полю голубые

литеры A. I. P. F. Звезда серебряная восьмиконечная, в медальоне

на золотом поле красный эмалевый крест, по окружности в красном

поле золотом девиз на латинском. Знак IV ст. имеет вид круглой

золотой медали с золотой императорской короной наверху; в центре в

золотом поле красный эмалевый крест, по окружности широкая

красная кайма. Лента красная с узкими желтыми каймами.

До 1828 г. орденские кресты нередко делали с эмалью, но

преобладали кресты с рубиновым стеклом. В XVIII — начале XIX в. знаки

украшали стразами или алмазами. С 1828 г. алмазные знаки жаловались

только иностранцам. Русским подданным в 1828-1874 гг. знаки

I и II ст. могли выдаваться с императорской короной над крестом и на

верхнем луче звезды. С 1828 г. к кресту III ст. присоединили бант.

В 1855—1857 гг. крест III ст. за воинские отличия выдавали с мечами,

без банта, затем с мечами и бантом. IV ст. введена в 1815 г.,

причем с 1829 г. выдавалась с темляком орденской ленты и с надписью отличия «За храбрость».

Орден св. Станислава.

Причислен к российским орденам в 1831 г.

в качестве так называемого царского ордена, как и орден Белого Орла,

но награждение этим польским орденом могло производиться и ранее.

До 1839 г. имел четыре степени. Крест золотой, с раздвоенными концами,

с золотыми шариками на углах и золотым сиянием между ними

в виде рифленых дужек; между концами креста золотые двуглавые

орлы, соединяющиеся крыльями на концах. Крест залит красной

эмалью. В медальоне на белом поле красные латинские литеры SS;

медальон окружен зеленым с золотым венком. Звезда серебряная восьмиконечная.

В ее медальоне на белом поле золотом изображен девиз

на латинском. Девиз окружен широким ободком зеленой эмали с

четырьмя золотыми лавровыми ветвями. Лента красная с двойной

белой каймой.

До 1839 г. звезда принадлежала I и II ст. В 1839 г. орден стал

иметь три степени и звезду при II ст. стали выдавать только иностранцам,

а русским подданным крест II ст. выдавали до 1874 г. с короной

в его верхней части или без нее; корона как бы повышала степень ордена.

В 1845-1855 гг. знаки II и III ст. не жаловались. С 1855 г.

знаки ордена, жаловавшиеся за воинские подвиги, выдавались с мечами,

знак III ст. с 1857 г. за воинские подвиги — еще и с бантом.

Орденские знаки, выдававшиеся неправославным, вместо вензеля в

медальоне имели государственного орла.

Орден св. Георгия.

Учрежден в 1769 г. Крест золотой, с обеих

сторон залит белой эмалью. В медальоне в красном поле золотое изображение

святого в серебряных латах на серебряном коне в золотой сбруе,

поражающего золотым копьем черного змия; на обороте в белом поле

золотой вензель СГ. Звезда золотая, четырехконечная. В медальоне

на золотом поле черный эмалевый вензель, по окружности в черном

поле золотом орденский девиз. В верхней части медальона маленькая

золотая с красной эмалью корона. Лента с тремя черными и двумя

желто-оранжевыми полосками, по кромкам две очень узкие желтооранжевые полоски.

Кресты I и II ст. были большего размера.

Орден св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийский крест).

Причислен

к российским орденам в 1798 г., награждение прекращено в

1810 г., в 1817 г. исключен из состава российских орденов. Крест

золотой четырехконечный, с раздвоенными концами, залит с обеих

сторон белой эмалью, между концами креста золотые лилии. К верхнему

концу креста прикреплена золотая ажурная королевская корона.

Командорский крест крепили к золотому с белой эмалью медальону в

форме трофея. Звезда в виде небольшого золотого, залитого белой

эмалью мальтийского креста. Лента черная.

Для датирования как орденских знаков, так и портретов полезны-

ми могут оказаться некоторые детали внешнего вида орденов. Так,

тип ордена св. Андрея Первозванного сложился к середине XVI11 в.;

до того иногда в звезде изображался только Андреевский крест, без

двуглавого орла, звезда, как правило, была шитой. Крест ордена св.

Георгия IV ст., жаловавшийся за выслугу лет, с 1816 г. на

горизонтальной перекладине получил надпись «25 летъ» или «18 кампанiй», а

с 1833 г. — «20 кампанiй». Если кавалер ордена, полученного за вылугу,

совершал подвиг, достойный награждения орденом св. Георгия IV ст.,

к кресту с надписью добавлялся бант. С 1855 г. орденом

св. Георгия IV ст. награждали только за подвиги. Орден св. Владимира IV ст.

с соответствующей надписью и бантом с 1782 г. получали

за выслугу 35 лет офицерские чины на гражданской службе, с 1789 г.

бант присоединялся и к кресту IV ст., пожалованному за боевые заслуги.

Концы крестов ордена св. Анны II и I ст. до 1828 г. почти не

расширялись, а орнамент между концами был довольно пышным.

Когда появился знак ордена IV ст., крест III ст., до того помешавшийся

на эфесе холодного оружия, переместился на грудь и стал на-

градой только для военных, но алмазов он не получил; в 1828 г. к нему

добавили бант. Алмазы к крестам II и I ст. стали даваться только

иностранным подданным, а российским подданным в качестве знака, как

бы повышавшего степень награждения, давалась корона в верхней

части креста и на верхнем луче звезды; отменена корона в 1874 г. Орден

св. Станислава первоначально имел четыре степени, так что к

знакам II и 1 ст. принадлежали крест и звезда; хотя с 1839 г. орден

имел три степени, лица, ранее получившие II ст. со звездой,

продолжали носить ее. В 1839-1874 гг. крест ордена мог иметь корону.

С начала 60-х гг. XIX в. кресты орденов св. Александра Невского,

св. Владимира, св. Анны и св. Станислава до 80-х гг. изготовлялись

с темно-красной, почти черной эмалью. С 1855 г. на знаках

всех орденов, кроме ордена св. Георгия всех степеней и св. Анны

IV ст., появились скрещенные мечи, проходящие через центр звезды

и креста. Если мечи принадлежали младшей степени, а кавалер получал

старшую, то мечи перемещались на ее знаки, располагаясь на верхнем

луче звезды и верхнем конце креста. С 1874 г., когда стали

носить все степени орденов с мечами, перенос мечей совершался только

на знаки орденов св. Андрея Первозванного и св. Александра Невского

с бриллиантами. В 1855 г. в связи с введением мечей к знакам,

жаловавшимся за подвиг, были отменены банты к знакам младших степеней,

однако в 1857 г. они были возвращены и младшие степени,

пожалованные за подвиги, носили с мечами и бантами. Лица,

получившие ордена за подвиги ранее 1855 г., после этого года также

присоединяли их. На знаках, пожалованных нехристианам, христианские

эмблемы заменялись двуглавым орлом.

Лица, награжденные орденами за подвиги, получали знаки от казны,

прочие же заказывали их за свой счет ювелирам, что и обусловило

разнообразие во внешнем облике наград. В XIX в. мастера, изготовлявшие

знаки, ставили на них свои клейма, или именники. Для достижения

единообразия Капитул Российских орденов заключал контракты

с мастерами. В 1821 г. был заключен контракт с Эммануилом Паннашем,

работавшем до 1854 г. В 1839 г. были заключены контракты с

Вильгельмом Кейбелем и Вильгельмом Камером; на знаках фирмы

Кейбеля стоял именник «Keibel», изделия Камера имели знак «WK».

Царскому Двору в 1829—1873 гг. знаки поставляла фирма Никольса и

Плинке; их именник был «NP». В середине XIX в. орденские знаки

изготовляли также мастера Павел Андреев, Иван Заболотный, Самуил и

Бенедикт Фульде; однако их именники неизвестны. Во второй половине

ХТХ в. орденские знаки начинают изготовлять на фабриках. Первым

фабрикантом (с 1867 г.) был Иван Чучелов; его именник был «14». В

начале XX в. ордена изготовляли фирмы «Эдуард», «Кортман» и

основанная в 190S г. фабрика Д.И.Осипова. Орденские знаки XVIII в.,

вышедшие в основном из московской Оружейной палаты, были несколько

крупнее знаков XIX в., и эмаль на них была не совсем гладкая. Осо-

бенность крестов XVIII в. и в том, что медальон в их центре был большего по сравнению с XIX в. размера.

Нередко на портретах можно увидеть наряду с российскими орденами

знаки иностранных орденов. Их носили ниже российских орденов

и медалей, а ленты надевали в редчайших случаях. Иностранные

ордена, как награда нечастая, служат хорошим средством для атрибуции портрета.

В 1774 г. для награждения офицеров за боевые подвиги было учреждено Золотое Оружие, в 1913 г. причисленное к ордену св. Георгия и именовавшееся Георгиевским. Это позолоченное форменное холодное оружие с надписью на эфесе «За храбрость». С 1855 г. его носили с темляком из Георгиевской ленты. У офицеров на эфесе и ножнах гравировали лавровые ветви, а у генералов с 1859 г. место гравировки украшали бриллиантами. Георгиевский темляк генералам был дан на Золотое Оружие в 1875 г. С 1913 г. на Георгиевское оружие крепили маленький крестик этого ордена. При наличии у кавалера Аннинского оружия «За храбрость», т.е. ордена св. Анны IV ст., его знак сохранялся на эфесе, а орденские ленты на темляке соединялись. Жаловалось это оружие лицам, уже награжденным орденом св. Георгия IV ст.

В конце XVIII — начале XIX в. учреждено несколько офицерских золотых крестов на Георгиевской ленте для награждения офицеров за подвиги в конкретных сражениях, представленных к ордену св. Георгия IV ст., но почему-либо не получивших его. Это кресты за взятие Очакова (1788 г.) с расширенными овальными концами и надписью «За службу и храбрость», за взятие Измаила (1794 г.) с округлыми концами и надписью «За отменную храбрость», за взятие Праги (1794 г.) с прямыми концами и надписью «За труды и храбрость», за сражение при Прейсиш-Эйлау (1807 г.) с расширенными раздвоенными концами и надписью «За труды и храбрость», за взятие Баэарджика (1810 г.) с расширенными концами и надписью «За отличную храбрость». Носили их на левой стороне груди ниже других крестов.

Кульмским крестом

награждали с 1816 г. всех чинов корпуса

Остермана-Толстого за участие в сражении при Кульме в 1813 г. Крест

четырехконечный с расширенными концами, черный, с белой окантовкой,

у офицеров с шариками на углах. Носили его на булавке на

левой стороне груди ниже российских медалей или даже под колодкой

с орденами и медалями.

Кавказским крестом,

учрежденным в 1864 г., награждали чинов,

участвовавших в покорении Кавказа. Крест четырехконечный с расширенными

концами, золотой, залитый черной эмалью, у нижних

чинов анодированный; на горизонтальных концах золотом надпись «За

службу на Кавказе», на верхнем конце вензель Александра II, на нижнем

дата — 1864. Между концами скрещенные золотые мечи. Носили

его на булавке ниже колодки с орденами и медалями.

Крестом за оборону Порт-Артура

награждали в 1914 г.

чинов, участвовавших в обороне крепости. Крест четырехконечный с

расширенными концами, со скрещенными мечами, у офицеров анодированного

серебра, у нижних чинов железный; на горизонтальных концах

надпись «Порт-Артур», в медальоне план крепости и в нем в голубой

эмали силуэт корабля. Носили его на булавке.

Знак отличия беспорочной службы

— награда за выслугу лет в классных

чинах в военной и гражданской службе — учрежден в 1827 г. Имел

вид круглого золоченого венка из дубовых ветвей с вписанными в него

римскими цифрами от XV и далее через пять единиц, по числу лет

выслуги. С 1859 г. им награждали офицеров за 30 и более лет службы,

чиновников — за 40 и более лет. Военные под знак подкладывали ленту

ордена св. Георгия, статские — св. Владимира. Носили знак

на левой стороне груди под колодкой с орденами и медалями.

Марианский знак отличия беспорочной службы

учрежден в 1828 г.

для награждения дам, служивших в учреждениях ведомства императрицы

Марии Федоровны. Носили его на банте из ленты ордена

св. Владимира. Знак имел две степени; первую носили на левом плече,

вторую — на груди. Первая степень: крест с расширенными

раздвоенными концами, золотой, залитый голубой эмалью; в центре в

золотом венке римские цифры XXV, на концах золотые вензели М.

Знак за 15 лет — покрытая голубой эмалью медаль, в которой в

золотом венке римские цифры XV с короной над ними.

Крест за заслуги в области сельского хозяйства

учрежден в 1914 г.

Крест серебряный, четырехконечный, с расширенными концами,

залит зеленой эмалью, в центре в серебряном венке изображение грифона,

верхний конец крепится к овальному серебряному венку. Носили

крест на левой стороне груди.

Знак за услуги сельскому хозяйству

учрежден в 1897 г.

в форме снопа, по сторонам которого в дубово-лавровом венке — орудия труда, а

внизу, в серпе, вензель Николая II. Носили его на булавке на левой

стороне груди. Знак вносился в формулярные списки и был именным.

Знаков отличия Красного Креста было два типа.

Учрежден в 1878 г.

для награждения женщин. Носили его на левой стороне груди на ленте

ордена св. Александра Невского. Это был красный эмалевый крест с

прямыми концами в золотом ободке у I ст., в серебряном у II, на ободке

надпись «За попечение о раненых и больных воинах. Лицам обоего пола

за деятельность в рядах Российского Общества Красного Креста или за

крупные пожертвования в качестве награды вручался знак в виде

увенчанного золотой императорской короной остроконечного серебряного

щита с красным эмалевым крестом в нем и надписью по кромкам щита:

«Возлюбиши ближняго твоего яко сам себе». Знак носили на булавке на

левой стороне груди ниже иных наград.

Знаки Общества спасения на водах и «За спасение погибавших на море» учреждены в 1894 г. Они имели вид красного эмалевого креста с прямыми концами в золотой у I ст. и серебряной у II ст. окантовке, со скрещенными позади золотыми или серебряными якорями и с соответствующей надписью на кресте. Знак I ст. мужчины носили на розетке из Андреевской ленты на левой стороне груди, а дамы — на левом плече; у лиц, совершивших подвиг при спасении утопавших, розетка была из Владимирской ленты.

Знак Императорского Российского пожарного общества

утвержден

в 1901 г. Знак золотой, серебряный или бронзовый в виде лавродубового

венка, увенчанного короной, с вписанными в него литерами

ВА — инициалами покровителя общества, великого князя Владимира

Александровича; в нижней части — пожарная каска и скрещенные

пожарные топорики.

Знак Общества восстановления православного христианства на Кавказе, или Крест св. Нины, учрежден в I862 г. Имел четыре степени. Золотой4 крест с украшениями вокруг перекрестья, покрытый эмалью белого цвета, либо золотой с эмалью, но без украшений, либо золотой без эмали, либо серебряный крест — прямой, с пятилопастным завершением концов; на лицевой стороне — переплетающиеся терновые ветви. Знаки I и П ст. мужчины носили на широкой шейной светло-фиолетовой ленте, а дамы на банте из такой же ленты на левой стороне груди.

Знак Императорского Палестинского общества

учрежден в 1882 г.

Имел три степени — золотой, серебряный и бронзовый в виде равноконечного

прямого креста с наложенным на него овальным медальоном с монограммой

Иисуса Христа и надписью по краю «Не умолкну

ради Сиона и ради Иерусалима не упокоюсь». Носили его на шейной

голубой ленте с красной окантовкой.

Был еще ряд знаков духовных братств и обществ одной или нескольких

степеней, которые носили на левой стороне груди на штифте или

булавке либо на ленте национальных цветов.

С XV в. в виде награды жаловались золотые монеты разного

достоинства и происхождения: португалы, английские «корабельники»,

«угорские» талеры, московки, новгородки. Массовое награждение ими

производилось до 1696 г.

В I70I г. участникам сражения при Эрестфере был выдан только

что отчеканенный рубль.

Первая специальная награда была отчеканена в 1702 г. для «охотников"

при штурме Нотебурга. Она еще не имела ушка для ношения на

одежде. Первая массовая медаль выдана участникам сражения I706 г.

при Калише. После награждения медалями участников сражения I720 г.

при Гренгаме был перерыв до I760 г., когда медали изготовили для

участников сражения при Куннерсдорфе.

Все ранние медали чеканились с символическим изображением со-

бытия и аллегорической надписью. Первая медаль без изображения и с

простой надписью, указывавшей на событие, — медаль 1770 г. за Кагул.

Формы медалей XVIII, а отчасти и XIX в. были разнообразны:

овал, ромб, восьмиугольник, но чаще круг диаметром до двух дюймов.

Первая гражданская медаль отчеканена в I762 г. для купцов за

торговлю с Камчаткой. В 1763 г. создана шейная медаль на зеленой

ленте за благотворительность. В 1766 г. депутатам Уложенной комиссии

за труды была введена серебряная овальная медаль. В 1788 г.

создана медаль за службу в легкоконных полках: серебряная за три года

сверх положенных 15 лет, золотая — за следующие три года.

"За усердие"

"За любовь веры и отечества"

"В честь заслуженному солдату"

"За усердие к службе."

"За спасение сограждан."

"За честное и усердное исправление службы."

"За спасение ближних на море."

"За любовь к отечеству"

"За спасение человечества."

"За спасение погибавших."

"За безкорыстие."

"За полезное."

"За веру и верность."

"За отличие."

"За трудолюбие и искусство."

"За успехи в учебе и добронравии."

"За отличие в мореходстве."

"За успехи в науках."

"За труды по освобождению крестьян."

"За усердие

(за отказ от бессрочного отпуска)."

«В знак монаршего благоволения»

«В память Отечественной войны 1812 г.

С 1805 г. жалуется множество медалей за выслугу лет, за успехи в

службе либо за иные заслуги. Это медали «За бескорыстие и усердие»,

«За любовь к вере и Отечеству», «В честь заслуженному солдату», «За

усердие к службе», «За спасение сограждан», «За честное и усердное

исправление должности», «За спасение на море», «За любовь к Отечеству»

(для земского войска), «За спасение человечества», «За спасение

погибавших», «За бескорыстие», «За полезное», «За усердие», «За веру и

верность», «За отличие», «За трудолюбие и искусство», «За успехи в

учении и добронравие», «За отличие в мореходстве», «За успехи в науках»,

«За успехи и прилежание», «За отказ от бессрочного отпуска»,

«В знак монаршего благоволения», «За труды по освобождению крестьян»

и т.д. Все они имели на аверсе погрудное изображение соответствующего

императора с его малым титулом, а на реверсе надпись.

Медали носили на груди и шее (более крупные) на разных лентах.

Так, медаль «За спасение погибавших» была серебряной и золотой,

носили ее на Владимирской ленте. Медалью «За усердие» разного вида

награждали преимущественно старослужащих солдат, но также и иных

лиц, например золотой — домашних наставников, серебряной — домашних

учителей за 10 лет службы; церковные старосты эту медаль получали

за службу четвертое трехлетие, волостные старшины — за 9 лет

службы, и т.д. В 1833 г. введена серебряная нагрудная медаль «За

усердие» на Аннинской ленте для награждения старослужащих солдат

роты Дворцовых гренадер и лейб-гвардии Гарнизонного батальона.

В 1837 г. ею же награждали солдат за спасение от пожара Зимнего

дворца. В 1839 г. ее выдали участникам парада на Бородинском

поле, старослужащим солдатам Московского гарнизона и гвардейских

полков.

С 1841 г. начинается регламентация награждения наиболее распространенной

медалью «За усердие». Нагрудную на Аннинской ленте давали за 5 лет

сверхсрочной службы, а за следующие 5 лет — шейную на Александровской

ленте. С 1856 г. за 4 года сверхсрочной службы награждали медалью на

Аннинской ленте, за 8 — на Александровской (нагрудная), за 12 — шейной

на Владимирской ленте, за 16 лет — золотой шейной на Андреевской ленте.

С 1896 г. медаль «За усердие» серебряная нагрудная выдавалась на Станиславовской

ленте за 4 года сверхсрочной службы, такая же за 8 лет — на Аннинской, за

12 — на Александровской; за 24 года сверхсрочной службы — серебряная

шейная медаль на Александровской, за 28 лет — на Владимирской,

за 30 лет — на Андреевской ленте.

В 1892 г. было регламентировано награждение медалью «За усердие»

гражданских лиц: серебряная нагрудная на Станиславовской и

Аннинской ленте; золотая нагрудная на Станиславовской и Аннинской

ленте; серебряная шейная на Станиславовской, Аннинской, Владимирской

и Александровской ленте; золотая шейная на Станиславовской,

Аннинской, Владимирской, Александровской и Андреевской

ленте. Купцов и почетных граждан можно было представлять сразу к

золотой шейной медали.

Нижние чины полиции за 5 лет беспорочной службы награждались

серебряной нагрудной медалью на Аннинской ленте с надписью «За

беспорочную службу в полиции». Тюремным чинам такую же медаль

давали с надписью «За беспорочную службу в тюремной страже».

С 1878 г. чины пограничной стражи за подвиги, сопряженные с

опасностью для жизни, совершенные при задержании вооруженных

преступников, награждались медалью «За храбрость» на Георгиевской

ленте. В 1913 г. она была причислена к ордену св. Георгия и

жаловалась за подвиги всем солдатам. Как и знак отличия ордена

св.Георгия, медаль имела четыре степени того же вида, что и знак.

Кроме того, в XIX в. были учреждены немногочисленные медали

различного вида и на разных лентах за конкретные боевые события.

Медаль в память Отечественной войны 1812 г. на аверсе имела

лучезарное Всевидящее Око, внизу помещалась дата; на реверсе была

надпись «Не нам, не нам, но Имени Твоему». Серебряную нагрудную

медаль на Андреевской ленте получили все солдаты, офицеры, генералы

и ополченцы без исключения, а также медики и священники,

находившиеся под огнем.

В 1814 г. учреждена такая же медаль, но

бронзовая за пожертвования для дворян на Владимирской ленте, для

купцов — на Аннинской. Медалью на Владимирской ленте награждались

также чиновники, участвовавшие в формировании ополчения,

генералы и офицеры, служившие на западных границах. Такая же,

но более светлая медаль, выдавалась офицерам — участникам сражений

1813 и 1814 гг.

В 1815 г. бронзовую медаль было разрешено но-

сить женщинам, старейшим в дворянском роде, не имеющим детей,

вдовам офицеров и дамам, ухаживавшим за ранеными или делавшим

пожертвования на войну.

В 1912 г. эту медаль разрешено носить всем

потомкам награжденных, старшим в дворянских и купеческих родах.

Для рядовых ополчения в 1814 г. была учреждена серебряная медаль

«За любовь к Отечеству». Священников награждали бронзовыми

наперсными крестами на Георгиевской ленте с датой «1812 г.».

В 1814 г. для участников кампании учреждена медаль «За взятие

Парижа» — серебряная на Георгиевско-Андреевской ленте с

изображением Александра I на аверсе и надписью в венке на реверсе.

Награждение производилось в 1826-1828 гг.

В 1828 г. учреждена медаль «За Персидскую войну» — серебряная

на Георгиевско-Владимирской ленте; на аверсе в венке даты 1826,

1827, 1828, вверху Всевидящее Око, на реверсе — надпись.

В 1829 г. учреждена медаль «За Турецкую войну» — серебряная на

Георгиевской ленте; на аверсе лучезарный крест, утвержденный на

опрокинутом полумесяце, и даты 1828 и 1829, на реверсе надпись.

Эту медаль получили и участники Наваринского сражения.

В 1856 г. учреждена бронзовая медаль за Крымскую (Восточную)

войну. На аверсе под двумя коронами вензели Николая I и Александра II

и даты 1853—1854—1855—1856, на реверсе надпись «На тя Господи

уповахом, да не постыдимся вовеки». Медаль на Георгиевской ленте

получили участники боевых действий, на Андреевской — чины армии

и флота, а также ополченцы, бывшие на театре военных действий,

но не принявшие в них участия, на Владимирской — чины военного

и гражданских ведомств, ополчения и все дворянство, не бывшие на

театре войны, на Аннинской — купцы за пожертвования.

Серебряные медали на Георгиевской ленте с надписью «За защиту

Севастополя» получили все его защитники и многие жители.

Для сестер милосердия была учреждена серебряная медаль с надписью «Крым —

1854—1855—1856».

Священникам выдавался наперсный крест «В память войны 1853-1856 гг.»

с изображением медали в центре: непосредственным участникам действий — на

Георгиевской или Андреевской ленте, остальным — на Владимирской, как и сама медаль.

Медаль «В память русско-турецкой войны 1877-1878 гг.» была серебряная,

светло-бронзовая и темно-бронзовая. На аверсе ее лучезарный крест,

утвержденный на опрокинутом полумесяце, и даты, а на

реверсе — надпись в венке.

Серебряные медали выдавали участникам

боев на Шипке, при Баязете и Карее, светло-бронзовые — солдатам,

матросам, болгарским ополченцам, священникам и всем бывшим в

боях, в том числе под Плевной; темно-бронзовая медаль выдавалась

всем бывшим на театре войны, но не под огнем. Все три вида медали

носили на Андреевско-Георгиевской ленте.

В XIX в. награждались медалями также участники событий на

Кавказе и в Средней Азии.

В 1905 г. участники боя на «Варяге» и «Корейце» получили особую

медаль на ленте цветов Андреевского флага; на аверсе ее

Георгиевский крест в венке, на реверсе — изображение боя.

Участники русско-японской войны были награждены серебряной медалью

на Александровско-Георгиевской ленте, раненые — с бантом. На аверсе ее

Всевидящее Око, на реверсе надпись «Да вознесет вас Господь в свое

время».

Участники Цусимского сражения получали светло-бронзовую

медаль на бело-черно-оранжевой ленте. На аверсе изображен маршрут

похода эскадры Рожественского, на реверсе — якорь, даты и надпись

«В память похода на Дальний Восток эскадры адмирала Рождественского».

Участникам обороны Порт-Артура выдавалась медаль в

форме креста, офицерская — серебряная, солдатская — железная

оксидированная со скрещенными мечами и изображением броненосца в

окружении укреплений в центре.

Работникам Красного Креста, санитарам, сестрам милосердия и т.п.

выдавалась медаль Красного Креста, изображенного на аверсе.

В начале XX в. учреждены юбилейные медали «В память 200-летия

Полтавской победы (1909 г.)», «В память 100-летия Отечественной

войны» (1912 г.), «В память 200-летия сражения при Гангуте» (1914 г.),

которыми награждались чины воинских частей, участвовавших в сражениях.

Орденами в России награждались только классные военные и гражданские чины действительной службы, дворяне, служившие в некоторых выборных должностях, с конца XVII! в. духовенство (кроме орденов Белого Орла и св. Станислава), купцы и разночинцы, сделавшие чрезвычайные благотворительные пожертвования; податные награждению не подлежали. Нижние чины действительной военной службы награждались медалями и особыми знаками отличия.

Знак отличия Военного ордена св.Георгия известный как Георгиевский

крест, учрежден в 1807 г. для награждения за исключительные

воинские подвиги. Он представлял собой серебряный четырехконечный

крест с расширенными концами, с рельефным изображением в

центре медальона святого, поражающего копьем змия. Знак носили

на ленте ордена св. Георгия на левой стороне груди, в том числе и на

шинели, и никогда не снимали, даже если кавалер затем был произведен

в офицеры и награжден орденами; в этом случае его носили

выше медалей и ниже орденских крестов. За повторный подвиг на знак

добавляли бант.

С 1855 г. было установлено четыре степени знака:

IV и III — с серебряными крестами, II и I — с золотыми, из них III и I

на ленте с бантом. Награждение шло последовательно. Знак отличия

ордена св. Анны в виде позолоченной медали с красным эмалевым крестом

в красной кайме с небольшой золотой короной вверху носили на ленте

ордена св. Анны на левой стороне груди. Учрежден знак в 1796 г. за

выслугу лет, с 1864 г. им награждали за подвиги, с 1888 г. — за 10 лет

сверхсрочной службы. Донат ордена св. Иоанна Иерусалимского, которым

с 1800 по 1807 г. награждали солдат за выслугу, имел вид золотого

креста с раздвоенными концами и золотыми лилиями между ними.

Офицерский знак в виде металлического щитка в форме,

приближающейся к полумесяцу, носили на груди под воротником, в разное

время он был не только принадлежностью офицерской парадной формы,

но и наградой, а также знаком различия. Учрежден он в 1700 г.

и тогда имел вид довольно широкого щитка полуовальной формы с

вырезом для шеи и буртиком по кромке. Знак штаб-офицеров был

золоченый, обер-офицеров серебряный, с эмалевым Андреевским

крестом с белым распятием посередине, над ним — синяя корона с

золоченым венцом, скрепами и крестом. Знак носили на Андреевской

ленте. В 1701 г. углы знака были скруглены, внизу появилось

небольшое острие, распятия на кресте не было; у штаб-офицеров крест

был белый финифтяный, у обер-офицеров — золотой. В лейб-гвардии

Преображенском и Семеновском полках в нижней части знака

появилась надпись «1700. NO. 19».

С 1727 г. знак золоченый, с серебряной гирляндой по нижней

кромке. Крест синий, в золотом овальном ободке, в окружении

серебряных пальмовых ветвей, над ними красная с золотом корона.

Надпись на знаках лейб-гвардии Преображенского и Семеновского

полков посеребрена.

С 1731 г. обер-офицерский знак серебряный с золоченым гербом

и ободком, штаб-офицерский — весь вызолочен. Лента черная с

желтыми каемками. На армейском знаке изображены полковой или

государственный герб и военная арматура, на гвардейском — черный

финифтяный орел, увенчанный красными коронами, на груди которого

в белом щите расположен голубой Андреевский крест с белым

распятием; над орлом размещалась арматура с императорским вензелем

поверх нее.

С 1756 г. на знаке были государственный орел и арматура, а между

головами орла — императорский вензель в сиянии. Знак прапорщиков

весь серебряный, подпоручиков — с золотым вензелем и сиянием,

поручиков — с золотыми орлом, арматурой, вензелем и

сиянием, майоров и подполковников — золоченый, полковников —

золоченый с финифтяным гербом.

С 1788 г. знак приобрел более вытянутую форму, причем на

армейском знаке были черный финифтяный орел с золотым вензелем

на груди и золоченая арматура.

В 1798 г. введен единый образец знака: серебряный или золоченый,

по чинам, с белым финифтяным медальоном и черным орлом

на нем, вокруг которого находилась золоченая расширявшаяся книзу

фигурная рамка, увенчанная золотой короной. Надпись на гвардейских

знаках упразднена.

В 1808 г. вновь введен знак по чинам, причем формы армейских

и гвардейских знаков различались. На армейском знаке был государственный

орел, на более широком гвардейском — орел в лавровых

ветвях и арматуре. Знаки прапорщиков серебряные, подпоручиков —

с золоченым ободком, поручиков — с золоченым гербом, штабс-капитанов

— с золочеными ободком и гербом, капитанов — золоченые,

с серебряными гербом и ободком, майоров — золоченые с серебряным

гербом, подполковников — с серебряным ободком, полковников

— золоченые.

В 1820-1857 гг. знак имел форму полумесяца с закругленными

углами, в которых находились шнуровые розетки для шейного шнура.

С 1857 г. нижняя часть знака стала более заостренной, орел получил

геральдическую форму, арматура в гвардии была заменена дубовыми

ветвями.

В 1884 г. к знаку добавлены даты 1763—1850—1883 и

одна из дубовых ветвей заменена пальмовой. С 1909 г. на знаках

артиллеристов появились скрещенные пушки, в инженерных частях —

топоры, во всех знаках стали помещать надписи отличия соответствующих

частей. В 1910 г. в лейб-гвардии Преображенском и Семеновском

полках учрежден знак, подобный петровскому, без герба.

Офицерский знак с 1859 г. оставлен лишь обер-офицерам лейб-гвардии

Преображенского и Семеновского полков, а также офицерам 1-го

Кадетского корпуса и Роты Дворцовых гренадер для ношения с парадной

формой. В 1884 г. право ношения знаков распространено на штаб-

офицеров и генералов этих частей.

В 1901 г. установлено ношение знака при обыкновенной форме.

В 1909 г. знаки введены в гренадерских и

армейских пехотных полках, артиллерии и инженерных частях.

Лейб-гвардии Преображенский полк

Лейб-гвардии Егерский полк

Лейб-гвардии Гренадерский полк

Нагрудный знак в память 150-летнего юбилея

Л.-гв. Гренадерского полка

Нагрудный офицерский знак в память 100-летнего юбилея лейб-гвардии Волынского полка.

Около середины XIX в. в русской армии стали вводиться по разным

поводам металлические значки — жетоны, зачастую из золота или

серебра, украшенные эмалью. К концу XIX в. этих жетонов

произвольных форм было уже огромное количество — утвержденных и

неутвержденных, единичные экземпляры либо большие партии. Поводами

для их появления служили юбилеи полка или его шефа, выпуск

кадетского корпуса или военного училища, память о командире полка,

подарок шефу от полка или полку от шефа и т.д. Как число, так и

разнообразие их огромно, и все они известны, по-видимому, никогда

не будут. Общим для них было то, что изготовлялись они только

для офицеров и носили их на цепочке на пуговице мундира.

Во второй половине XIX в. все большую группу знаков начинают

составлять знаки военно-учебных заведений и частей войск, посвяшенные

преимущественно их юбилеям. Обычно знаки эти вручались лицам,

находившимся в списках полка или заведения на день юбилея,

но затем круг лиц, получавших право ношения их, расширяется. В

1907 г. официально начинается утверждение офицерских полковых

знаков, обязательных для ношения; с 1909 г. их стали выдавать и

нижним чинам, но обычно из дешевых металлов и без эмалей. Эти знаки

стали официально называться полковыми, а все прочие — нагрудными.

Рядовой со знаком 200-летнего юбилея 118-го пехотного Шуйского полка.

Носили их на штифте или булавке на левой стороне груди при мундире, вицмундире, сюртуке и кителе. К 1914 г. полковые знаки имели почти все полки, насчитывавшие более 100 лет истории, а некоторые полки, кроме того, имели и юбилейный знак. Не имели полковых, а пользовались только юбилейным знаком гвардии полки Кавалергардский, Конный, Гусарский Его Величества и Уланский Ея Величества. Эти знаки на портретах позволяют определить место службы изображенного лица.

13-й пехотный Белозерский Генерал-Фельдмаршала Князя Волконского полк

6-й пехотный Либавский IV полк

77-й пехотный Тенгинский полк

Полковые знаки, хотя и были разнообразны по рисунку, можно

свести к двум основным типам. Это либо крест — Андреевский,

Георгиевский, Измаильский, Очаковский, Баэарджикский, Кульмский,

Кавказский, Мальтийский, ОполченческиЙ, либо венок из

дубовых и (или) лавровых листьев с вписанным в него рисунком.

Иногда это было изображение старого полкового герба, помещавшегося

в XVIII в. на знамени или офицерском знаке. Нередко на знаках

изображался двуглавый орел рисунка, современного основанию полка,

иногда на них помещался знак отличия полка типа знака на головных

уборах. Как правило, указывались даты создания полка, его

юбилея и императорские вензели создателя полка и современного императора.

Знак об окончании Николаевской Академии Генерального Штаба.

Знак об окончании Михайловской Артиллерийской Академии.

Знак совмещенный об окончании Николаевской Академии Генерального Штаба и Михайловской Артиллерийской Академии.

Наиболее распространенным видом собственно нагрудных знаков

были знаки, свидетельствовавшие об окончании учебных заведений.

В 1866 г. появился первый из них — знак Военной академии. Он

заменил на мундире серебряный «ученый» аксельбант. Довольно большой

по размеру (большая ось овала около 60 мм, малая — около

50 мм), он представлял собой венок из дубовых и лавровых листьев с

вписанным в него государственным орлом. На знаках специальных

академий (Михайловской артиллерийской, Николаевской инженерной,

Николаевской морской, Александровской военно-юридической) под

орлом помещалась соответствующая арматура: скрещенные пушки,

топоры, якоря; на знаке Военно-юридической академии был «столп

закона», Интендантской — литера «И» в ромбическом щитке, а

Военно-Медицинской академии — сползающие к чаше по полувенку две

змеи. Знак Николаевской академии Генерального штаба эмблемы не

имел. При окончании двух или трех академий их знаки соединялись.

Академические знаки носили на правой стороне груди. Здесь же,

ниже академических, носили знаки офицерских школ. Знаки были

довольно крупными и представляли собой венок или полувенок из

лавровых и дубовых листьев с наложенными на него двуглавым орлом,

арматурой специальности и литерами, обозначавшими название школы.

Сюда же относятся знаки офицерских классов Морского ведомства

в виде круга, образованного якорной цепью, с вписанными в него

якорем и арматурой специальности. Знаки офицерских школ, как и

многие другие нагрудные знаки, отчасти имели характер наград — их

выдавали только успешно окончившим полный курс и фиксировали в

формулярных списках.

Знаки военных училищ и кадетских корпусов, носившиеся на левой

стороне груди выше полковых знаков, были разнообразных рисунков

и имели обычно изображение двуглавого орла, крестов разных

типов с венками, арматурой, датами и императорскими вензелями.

Знак лиц, состоявших в звании флигель-адъютанта в свите императора Александра I.

Знак для лиц, состоявших в звании генерал-адъютанта в свите императора Николая I

Знак для лиц, состоявших в звании генерал-адъютанта в свите императора Александра II.

Знак для лиц, назначенных и состоявших в звании генерал-адъютанта свиты императора Александра III.

Знак для лиц, состоявших в званиях генерал-майора и контр-адмирала свиты императора Николая II и выбывших из свиты в связи с производством в очередное звание генерал-лейтенанта и не пожалованных в свитское звание генерал-адъютанта.

К военным нагрудным знакам относятся свитские знаки — за службу в Свите Его Величества, введенные в 1855 г. (Николая I), 1884 г. (Александра II), 1894 г. (Александра III) и 1909 г. (Николая II). Свитские знаки носили на левой стороне груди, кроме знака Николая II, помещавшегося справа. Это были вензели императоров, увенчанные короной и заключенные в венок. Вензелевые изображения императорских имен носили также все чины, числившиеся в день кончины императора в списках рот, эскадронов и батарей Его Величества. В отличие от свитских эти знаки были цвета, противоположного металлическому прибору. Установлены они были в 1855 г. (Николая I), 1881 г. (Александра II), 1894 г. (Александра (II). Известны также знак с вензелями Александра II и Александра III и еще два вензелевых знака Александра I. Один из них был введен в 1827 г. для всех чинов лейб- гвардии Преображенского и Семеновского полков в виде увенчанного короной вензеля в венке, носили его на левой стороне груди. Другой — аналогичного вида, который носили, вероятно, на правой стороне груди еще при жизни Александра I, — принадлежал неизвестно кому; возможно, это были чины полков, в которых император был шефом. Серебряное вензелевое изображение имени императора в венке под короной, которое носили на левой стороне груди, было с 1872 г. принадлежностью статс-секретарей Его Величества.

Знак статс-секретаря Его Величества (менялся вензель импрератора).

Служащие учреждений ведомства императрицы Марии Федоровны носили позолоченные, серебряные и бронзовые знаки в виде овального венка из дубовых листьев с вписанными в него литерами МФ; венок увенчивался короной, а в нижней части был изображен пеликан, кормящий птенцов. Усыпанный бриллиантами коронованный вензель императрицы на банте Андреевской ленты носили на левом плече придворные дамы и фрейлины.

Фрейлинский шифр Марии Федоровны/

Шифр для отличнейшей из выпускниц сиротских институтов.

По результатам обучения выдавались награды и шифры. Шифр - это металлический вензель царствующей императрицы, он носился на левом плече на банте из белой в цветную полоску ленты. Цвет полос зависел от учебного заведения. В случае, если институтка, имевшая шифр, жаловалась во фрейлины, которым шифр был присвоен как знак придворного звания, то бант был двойным, из институтской ленты и голубой фрейлинской.

Знак в память 50-летия со дня принятия

Её Императорским Величеством Государыней

Императрицей Марией Федоровной

непосредственного участия в делах

Ведомства Учреждений Императрицы Марии

Знак юбилейный Ведомства

учреждений Императрицы Марии.

Знак Высшей награды ведомства

учреждений Императрицы Марии. (Предположительно).

Наконец, имелись некоторые особые знаки за службу в Собственном Его Императорского Величества конвое и юбилейные знаки некоторых полков. Их носили на правой стороне груди.

Знак за службу в собственном его императорского Величества конвое Александра III для казаков/

Знак за службу в собственном конвое императоров Александра III и Николая II.

Во второй половине XIX в. появились знаки и гражданских высших и средних специальных учебных заведений, в основном своим видом соответствовавшие ведомственной арматуре в петлицах, погонах и контрпогонах. С 1875 г. лица, окончившие гражданские учебные заведения и поступившие в военную службу, носили энаки этих заведений на мундирах и солдатских рубашках. Однако соединять их со знаками военно- учебных заведений не разрешалось, и при наличии таковых гражданские знаки, кроме знаков медицинских заведений, уменьшались в размерах вдвое. Носили их на правой стороне груди, ниже знаков военно-учебных заведений. Гражданские лица носили знаки учебных заведений также справа.

Знак окончившего Императорский Российский Университет.

Знак Магистра Императорских Российских Университетов.

Знак Доктора Императорских Российских Университетов.

Знак об окончании Горного института императрицы Екатерины II в Санкт-Петербурге.

Знаки эти были различного вида. Так, университетский знак представлял собой вырезанный внутри и покрытый белой эмалью ромб, увенчанный серебряным орлом; в ромб был вписан синий эмалевый крест. Магистерский знак (с I899 г.) был немного большего размера с серебряным, покрытым вязью ромбом и литерой М под крестом, а докторский (также с I899 г.) — такой же, но еще большего размера и с литерой Д. Крест зеленой эмали был в знаке политехнических институтов, однако он был наложен на овальный венок из золотых лавровых листьев с двуглавым орлом в нем, но у Рижского политехнического института вместо креста на венке были начальные литеры названия института, у кораблестроительного факультета Политехнического института под крест подкладывались скрещенные золотые якоря. Золоченый знак Горного института — венок с вписанным в него двуглавым орлом, под которым перекрещивались два обушка. У Института инженеров путей со- общений знак был серебряный, такого же типа, но под орлом перекрещивались топор и якорь. Практические технологические институты имели золоченый знак в виде венка, в который были вписаны начальные литеры названия института. В общем, энаки высших учебных заведений имели форму лаврового или лавро-дубового венка с двуглавым орлом в нем и литерами названия вуза. При окончании двух вузов их знаки соединялись.

Призовое оружие за фехтовальный бой, казачья офицерская шашка обр.1881 г.

Знак «За отличную стрельбу из винтовки» Iст.

Офицерский знак "За отличную стрельбу из револьвера"

Знак "Разведчик 1-го разряда".

Знак "За ходьбу на лыжах".

Особую группу составляют знаки за успехи в боевой подготовке или призовые знаки. Собственно, нагрудными они были только у нижних чинов, так как офицеры носили их на холодном оружии; нижние чины крепили их на правой стороне груди. В I870 г. было учреждено специальное офицерское призовое оружие за фехтование: на эфесе первого приза на перекрестье крепился императорский вензель под короной, окруженный венком, с надписью «За фехтовальный бой». Лицам, повторно получившим первый приз, выдавали такой же знак с надписью «За бой на двух оружиях», крепившийся на ножнах, а за второй приз вручали знак серебряный. Основная масса знаков такого типа вводится в 1890-х-1900-х гг. В 1904 г. был введен знак за первый приз по состязательной стрельбе из винтовки в виде вензеля на окруженном венком круглом щитке-мишени с надписью и скрещенными винтовками. Такой же, но бронзовый знак был учрежден для нижних чинов. В 1906 г. был утвержден офицерский призовой знак за стрельбу из револьвера: под вензелем в венке были скрещены серебряные револьверы. В 1910 г. в гвардии был введен знак «За ходьбу на лыжах» в виде скрещенных лыж за круглым щитиком с надписью на перекрестье. Имелись также знаки «За состязательную стрельбу» и «Разведчик» (для артиллеристов), «Разведчик 1-го разряда» (для кавалеристов), «За отличие по пограничной службе», «За успешное окончание учебного отряда» (для пограничников).

Знак Военно-Сергиево-Пантелеймоновского общества хоругвеносцев

К числу нагрудных относятся также многочисленные знаки неправительственных организаций: духовных братств и обществ, благотворительных обществ, добровольных пожарных обществ, добровольных просветительских, научных и технических обществ, комитетов и организаций, спортивных любительских обществ и клубов. Некоторые из них имели характер награды и описаны выше. В 1868 г. появился знак Военно-Сергиево-Пантелеймоновского общества хоругвеносцев в Москве в форме увенчанного короной овального дубового венка с хоругвью внутри.

Знак Красного Креста за Русско-Турецкую войну 1877-1878 гг

К числу ранних относится и знак Красного Креста за русско-турецкую войну 1877-1878 гг.: изображение Красного Креста, окруженного позолоченной лентой с датами войны, над которой располагалась корона. Основная масса разнообразных по форме знаков была утверждена в 1890-х—1900-х гг. Правила ношения гражданских нагрудных знаков были установлены в 1890 г. Носили их и на левой, и на правой стороне груди; мужские знаки были на штифтах, а женские — на булавках.

"Знак камергера"

Своеобразную группу составляют должностные знаки некоторых гражданских ведомств и служб по выборам. Первое и полное описание их дано в монографии Мельника Г. и Можейко И. «Должностные знаки Российской Империи» (М., 1993). К их числу относятся описанные выше вензелевые изображения императорского имени у статс- секретарей и чинов Свиты, обозначавшие и звание, и должность, а также не проходящие, собственно, по ведомству фалеристики ключи камергера и обер-камергера: первый носили на банте из Андреевской ленты на левой фалде мундира. Он представлял собой изображение массивного ключа с ручкой в форме двуглавого орла. Второй, осыпанный бриллиантами, носили на золоченом шнуре с массивными кистями на правой фалде мундира.

Должностной знак Мирового судьи.

Должностной знак служителя почтового департамента Вятской губернии.

Должностной знак служителя Котельничской тюрьмы.

Полицейский сотский Царскосельского уезда.

Лесной объездчик Алтайского округа.

Должностной знак "Сельский полицейский Десятский".

Знак "Казенный лесной сторож".

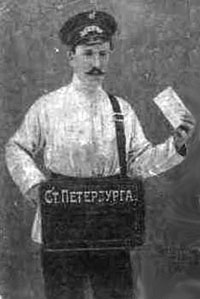

Знаки в виде блях, которые крепили на груди булавкой, либо в виде медалей, надевавшихся на цепи на грудь, относятся к рубежу XVIII—XIX вв. Это знаки почтальонов, десятских и сотских, квартальных надзирателей, объездчиков таможенной стражи и т.д.; на них были надписи, обозначавшие должность и государственный, ведомственные или губернские гербы. Основная масса должностных знаков появилась во второй половине XIX в. Это были знаки должностных лиц земского, городского и сельского самоуправления, сельского управления, суда, а также межевого, лесного, полицейского, железнодорожного, почтового, таможенного ведомств. Обычно они имели вид круглых или овальных, иногда массивных медалей в орнаментальной рамке, на лицевой стороне их — изображение государственного или губернского герба и наименование должности, а на обороте — дата создания должности или соответствующей реформы. Медали высших должностных лиц носили при исполнении обязанностей на широкой цепи из плоских колец; цепь высших судейских лиц включала звенья в виде «столпа закона» и государственных орлов. Лица невысокого ранга носили медали на тонких цепочках, прикрепленных к фигурной булавке, а низшие должностные лица носили бляхи различной формы на булавке на левой стороне груди, а иногда на левом рукаве, причем, как правило, на бляхе выбивали служебный номер должностного лица.

Волостной старшина с волостным знаком. Начало XX в.

Мировой судья в мундире Министерства юстиции

с должностным знаком на цепи. Начало XX в.

Егоьевский городской голова Н.К.Бардыгин в 1900 г .

с должностым знаком на цепи и в форменном сюртуке

Городской полицейский и околоточный надзиратель. Конец XIX в.

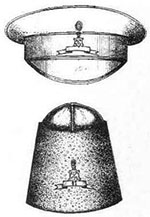

Расположение знаков на полицейской фуражке и зимней папахе.

Тюремный смотритель и тюремная надзирательница. Начало XX в.

У обоих на груди соответствующие должности знаки.

Дворник в парадном облачении - при белом фартуке, фуражке со знаком.

Петербургский почтальон начала XX в.

Знак на фуражке в виде прорезной ленты с номером.

Арматура — эмблемы, свидетельствующие о роде службы: воинской

специальности, принадлежности к тому или иному виду воинских

формирований либо к определенному гражданскому ведомству.

Арматура или арматюры широко используется в форменной военной

и гражданской одежде. Обычно это металлические знаки (но могли

быть и шитые, и набитые краской) на головных уборах, клапанах

воротников, эполетах и погонах, бляхах снаряжения. Кроме того, под

арматурой иногда понимается декоративный набор оружия, предметов

воинского снаряжения и музыкальных инструментов на тех же бляхах

или офицерских знаках.

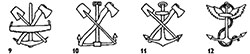

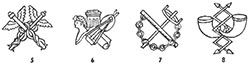

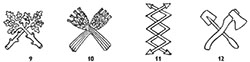

В военной форменной одежде и снаряжении использовались следующие

знаки арматуры.

1—гвардии,

2—армии,

3—гвардейской артиллерии,

4—гренадерской артиллерии,

5—гренадерской пехоты,

6—артиллерии,

7—саперных войск,

8—артиллерийских парков,

9—осадных инженерных парков,

10—понтонных частей,

11—минных чаcтей,

12—воздухоплавательных частей,

13—автомобильных частей,

14—искровых команд,

15—броневых дивизионов,

16-авиации.

Нарукавные знаки («штаты») матросов:

17—сигнальщик,

18—марсовый,

19—гальванер,

20—боцманская команда,

21—минер,

22—радиотелеграфист,

23—механическая часть,

24—комендор.

Звезда ордена св. Андрея Первозванного. Была принадлежностью

формы русской гвардии, помещалась на головных уборах, пряжках

ремней, крышках патронных сум и лядунок, вальтрапах и седельных пистолетных кобурах.

Гренада — изображение пылающей бомбы. Могла быть с одним

огнем (у армейской пехоты, пионеров) либо с тремя (у гренадеров,

саперов).

Скрещенные пушки — эмблема артиллерии. Пушки могли сочетаться

с государственным гербом или Андреевской звездой в гвардейской

артиллерии, с пылающей гренадой — в гренадерской артиллерии.

Скрещенные топоры — эмблема саперных и пионерных частей.

Также могли сочетаться с государственным орлом и Андреевской звездой

в гвардии, с Гренадой — у гренадеров. Есть сведения, что в

начале XX в. у саперов эмблемой стали скрещенные кирка и лопата.

Пылающая снарядная трубка — эмблема артиллерийских парков.

Скрещенные топор, лопата, кирка и двуручная пила — эмблема

осадных инженерных парков, появившаяся в конце XIX в. — в пери-

од их формирования.

Скрещенные топор, лопата и двурогий крюк типа якоря —

эмблема понтонных частей, также появившаяся в конце XIX в.

Скрещенные топор, лопата и якорь — эмблема минерных частей.

Якорь, увенчанный крылышками и обвитый канатом, — эмблема

воздухоплавательных парков.

Пропеллер с крылышками — эмблема авиационных частей.

Автомобильная ось с колесами и рулевой колонкой, на которой

расположены крылышки, — эмблема автомобильных частей.

Такая же эмблема с пулеметом на турели — символ автоброневых дивизионов.

Двусторонний жезл с косыми насечками, крылышками посереди-

не и скрещенными молниями — арматура искровых,

т.е. радиотелеграфных, команд.

К этим воинским эмблемам примыкают так называемые штаты

матросов, т.е. эмблемы их специальности. Они появились в конце

XIX в. на левом рукаве форменной одежды выше локтя в виде выши-

того красными нитками круга с вышитой же арматурой в нем.

-У сигнальщиков были скрещенные флажки,

-у марсовых — канат, завязанный морским узлом,

-у гальванеров, обслуживавших артиллерию, — вертикально расположенный ствол

пушки с наложенными на него двумя пересекающимися молниями,

-в боцманских командах это был якорь, окруженный цепью,

-у минеров — две скрещенные торпеды,

-в механической части — шестерня и вписанный в нее трехлопастной гребной винт,

-у радиотелеграфистов — две скрещенные молнии и расходящиеся от перекрестья в стороны лучи,

-у комендоров (артиллеристов) — традиционные скрещенные пушечные стволы.

-Кондукторы, т.е. нижние чины — специалисты высшего звания, носили эту арматуру на

погонах.

В гражданских ведомствах, не имевших установленных эмблем, с

1885 г. в арматуру введен государственный герб.

Арматура гражданских ведомств:

1—не имеющих установленных эмблем,

2—фабрично-заводской инспекции,

3—юстиции,

4—удельного

5—таможенного,

6—архитекторов и художников,

7—межевого,

8—почтового

9—лесного,

10—агрономов,

11—телеграфного,

12—министерства внутренних дел

13—электротехнического института,

14—министерства путей сообщений,

15—инженеров-технологов,

16—горного ведомства.

-У фабрично-заводской инспекции арматура была в виде

государственного герба, под которым

изображен ручной пресс, в нем реторта, а за ним — скрещенные

молоток и мерительная вилка (скоба).

-Ведомство юстиции использовало окруженный венком так называемый

сенатский чекан, или «столп закона», увенчанный короной.

-В удельном ведомстве в лавровом венке располагалась

императорская корона с развевающимися лентами.

-Таможенное ведомство использовало скрещенные жезлы

Гермеса, обвитые змеями и увенчанные крылышками.

-Архитекторы и художники носили сложную арматуру, включавшую бюст, палитру

с кистями, молоток, свиток и верхнюю часть колонны с капителью.

-В межевом ведомстве использованы изображения сажени (линейки)

и астролябии, окруженные снизу мерной цепью с круглыми звеньями.