АРМАТУРА.

ЗНАКИ НА ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

С XV в. в виде награды жаловались золотые монеты разного

достоинства и происхождения: португалы, английские «корабельники»,

«угорские» талеры, московки, новгородки. Массовое награждение ими

производилось до 1696 г.

В I70I г. участникам сражения при Эрестфере был выдан только

что отчеканенный рубль.

Первая специальная награда была отчеканена в 1702 г. для «охотников" при штурме Нотебурга. Она еще не имела ушка для ношения на

одежде. Первая массовая медаль выдана участникам сражения I706 г.

при Калише. После награждения медалями участников сражения I720 г.

при Гренгаме был перерыв до I760 г., когда медали изготовили для

участников сражения при Куннерсдорфе.

Все ранние медали чеканились с символическим изображением со-

бытия и аллегорической надписью. Первая медаль без изображения и с

простой надписью, указывавшей на событие, — медаль 1770 г. за Кагул. Формы медалей XVIII, а отчасти и XIX в. были разнообразны:

овал, ромб, восьмиугольник, но чаще круг диаметром до двух дюймов.

Первая гражданская медаль отчеканена в I762 г. для купцов за

торговлю с Камчаткой. В 1763 г. создана шейная медаль на зеленой

ленте за благотворительность. В 1766 г. депутатам Уложенной комиссии за труды была введена серебряная овальная медаль. В 1788 г.

создана медаль за службу в легкоконных полках: серебряная за три года

сверх положенных 15 лет, золотая — за следующие три года.

"За усердие"

"За любовь веры и отечества"

"В честь заслуженному солдату"

"За усердие к службе."

"За спасение сограждан."

"За честное и усердное исправление службы."

"За спасение ближних на море."

"За любовь к отечеству"

"За спасение человечества."

"За спасение погибавших."

"За безкорыстие."

"За полезное."

"За веру и верность."

"За отличие."

"За трудолюбие и искусство."

"За успехи в учебе и добронравии."

"За отличие в мореходстве."

"За успехи в науках."

"За труды по освобождению крестьян."

"За усердие

(за отказ от бессрочного отпуска)."

«В знак монаршего благоволения»

«В память Отечественной войны 1812 г.

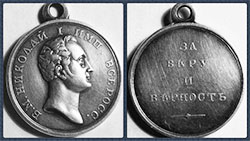

С 1805 г. жалуется множество медалей за выслугу лет, за успехи в

службе либо за иные заслуги. Это медали «За бескорыстие и усердие»,

«За любовь к вере и Отечеству», «В честь заслуженному солдату», «За

усердие к службе», «За спасение сограждан», «За честное и усердное

исправление должности», «За спасение на море», «За любовь к Отечеству»

(для земского войска), «За спасение человечества», «За спасение

погибавших», «За бескорыстие», «За полезное», «За усердие», «За веру и

верность», «За отличие», «За трудолюбие и искусство», «За успехи в

учении и добронравие», «За отличие в мореходстве», «За успехи в науках»,

«За успехи и прилежание», «За отказ от бессрочного отпуска»,

«В знак монаршего благоволения», «За труды по освобождению крестьян»

и т.д. Все они имели на аверсе погрудное изображение соответствующего

императора с его малым титулом, а на реверсе надпись.

Медали носили на груди и шее (более крупные) на разных лентах.

Так, медаль «За спасение погибавших» была серебряной и золотой,

носили ее на Владимирской ленте. Медалью «За усердие» разного вида

награждали преимущественно старослужащих солдат, но также и иных

лиц, например золотой — домашних наставников, серебряной — домашних

учителей за 10 лет службы; церковные старосты эту медаль получали

за службу четвертое трехлетие, волостные старшины — за 9 лет

службы, и т.д. В 1833 г. введена серебряная нагрудная медаль «За

усердие» на Аннинской ленте для награждения старослужащих солдат

роты Дворцовых гренадер и лейб-гвардии Гарнизонного батальона.

В 1837 г. ею же награждали солдат за спасение от пожара Зимнего

дворца. В 1839 г. ее выдали участникам парада на Бородинском

поле, старослужащим солдатам Московского гарнизона и гвардейских

полков.

С 1841 г. начинается регламентация награждения наиболее распространенной

медалью «За усердие». Нагрудную на Аннинской ленте давали за 5 лет

сверхсрочной службы, а за следующие 5 лет — шейную на Александровской

ленте. С 1856 г. за 4 года сверхсрочной службы награждали медалью на

Аннинской ленте, за 8 — на Александровской (нагрудная), за 12 — шейной

на Владимирской ленте, за 16 лет — золотой шейной на Андреевской ленте.

С 1896 г. медаль «За усердие» серебряная нагрудная выдавалась на Станиславовской

ленте за 4 года сверхсрочной службы, такая же за 8 лет — на Аннинской, за

12 — на Александровской; за 24 года сверхсрочной службы — серебряная

шейная медаль на Александровской, за 28 лет — на Владимирской,

за 30 лет — на Андреевской ленте.

В 1892 г. было регламентировано награждение медалью «За усердие»

гражданских лиц: серебряная нагрудная на Станиславовской и

Аннинской ленте; золотая нагрудная на Станиславовской и Аннинской

ленте; серебряная шейная на Станиславовской, Аннинской, Владимирской

и Александровской ленте; золотая шейная на Станиславовской,

Аннинской, Владимирской, Александровской и Андреевской

ленте. Купцов и почетных граждан можно было представлять сразу к

золотой шейной медали.

Нижние чины полиции за 5 лет беспорочной службы награждались

серебряной нагрудной медалью на Аннинской ленте с надписью «За

беспорочную службу в полиции». Тюремным чинам такую же медаль

давали с надписью «За беспорочную службу в тюремной страже».

С 1878 г. чины пограничной стражи за подвиги, сопряженные с

опасностью для жизни, совершенные при задержании вооруженных

преступников, награждались медалью «За храбрость» на Георгиевской

ленте. В 1913 г. она была причислена к ордену св. Георгия и

жаловалась за подвиги всем солдатам. Как и знак отличия ордена

св.Георгия, медаль имела четыре степени того же вида, что и знак.

Кроме того, в XIX в. были учреждены немногочисленные медали

различного вида и на разных лентах за конкретные боевые события.

Медаль в память Отечественной войны 1812 г. на аверсе имела

лучезарное Всевидящее Око, внизу помещалась дата; на реверсе была

надпись «Не нам, не нам, но Имени Твоему». Серебряную нагрудную

медаль на Андреевской ленте получили все солдаты, офицеры, генералы

и ополченцы без исключения, а также медики и священники,

находившиеся под огнем.

В 1814 г. учреждена такая же медаль, но

бронзовая за пожертвования для дворян на Владимирской ленте, для

купцов — на Аннинской. Медалью на Владимирской ленте награждались

также чиновники, участвовавшие в формировании ополчения,

генералы и офицеры, служившие на западных границах. Такая же,

но более светлая медаль, выдавалась офицерам — участникам сражений

1813 и 1814 гг.

В 1815 г. бронзовую медаль было разрешено но-

сить женщинам, старейшим в дворянском роде, не имеющим детей,

вдовам офицеров и дамам, ухаживавшим за ранеными или делавшим

пожертвования на войну.

В 1912 г. эту медаль разрешено носить всем

потомкам награжденных, старшим в дворянских и купеческих родах.

Для рядовых ополчения в 1814 г. была учреждена серебряная медаль

«За любовь к Отечеству». Священников награждали бронзовыми

наперсными крестами на Георгиевской ленте с датой «1812 г.».

В 1814 г. для участников кампании учреждена медаль «За взятие

Парижа» — серебряная на Георгиевско-Андреевской ленте с

изображением Александра I на аверсе и надписью в венке на реверсе.

Награждение производилось в 1826-1828 гг.

В 1828 г. учреждена медаль «За Персидскую войну» — серебряная

на Георгиевско-Владимирской ленте; на аверсе в венке даты 1826,

1827, 1828, вверху Всевидящее Око, на реверсе — надпись.

В 1829 г. учреждена медаль «За Турецкую войну» — серебряная на

Георгиевской ленте; на аверсе лучезарный крест, утвержденный на

опрокинутом полумесяце, и даты 1828 и 1829, на реверсе надпись.

Эту медаль получили и участники Наваринского сражения.

В 1856 г. учреждена бронзовая медаль за Крымскую (Восточную)

войну. На аверсе под двумя коронами вензели Николая I и Александ-

ра II и даты 1853—1854—1855—1856, на реверсе надпись «На тя Господи

уповахом, да не постыдимся вовеки». Медаль на Георгиевской ленте

получили участники боевых действий, на Андреевской — чины армии

и флота, а также ополченцы, бывшие на театре военных действий,

но не принявшие в них участия, на Владимирской — чины военного

и гражданских ведомств, ополчения и все дворянство, не бывшие на

театре войны, на Аннинской — купцы за пожертвования.

Серебряные медали на Георгиевской ленте с надписью «За защиту Севастополя» получили все его защитники и многие жители.

Для сестер милосердия была учреждена серебряная медаль с надписью «Крым —

1854—1855—1856».

Священникам выдавался наперсный крест «В память войны 1853-1856 гг.»

с изображением медали в центре: непосредственным участникам действий — на

Георгиевской или Андреевской ленте, остальным — на Владимирской, как и сама медаль.

Медаль «В память русско-турецкой войны 1877-1878 гг.» была серебряная,

светло-бронзовая и темно-бронзовая. На аверсе ее лучезарный крест,

утвержденный на опрокинутом полумесяце, и даты, а на

реверсе — надпись в венке.

Серебряные медали выдавали участникам

боев на Шипке, при Баязете и Карее, светло-бронзовые — солдатам,

матросам, болгарским ополченцам, священникам и всем бывшим в

боях, в том числе под Плевной; темно-бронзовая медаль выдавалась

всем бывшим на театре войны, но не под огнем. Все три вида медали

носили на Андреевско-Георгиевской ленте.

В XIX в. награждались медалями также участники событий на

Кавказе и в Средней Азии.

В 1905 г. участники боя на «Варяге» и «Корейце» получили особую

медаль на ленте цветов Андреевского флага; на аверсе ее

Георгиевский крест в венке, на реверсе — изображение боя.

Участники русско-японской войны были награждены серебряной медалью

на Александровско-Георгиевской ленте, раненые — с бантом. На аверсе ее

Всевидящее Око, на реверсе надпись «Да вознесет вас Господь в свое

время».

Участники Цусимского сражения получали светло-бронзовую

медаль на бело-черно-оранжевой ленте. На аверсе изображен маршрут

похода эскадры Рожественского, на реверсе — якорь, даты и надпись

«В память похода на Дальний Восток эскадры адмирала Рождественского».

Участникам обороны Порт-Артура выдавалась медаль в

форме креста, офицерская — серебряная, солдатская — железная

оксидированная со скрещенными мечами и изображением броненосца в

окружении укреплений в центре.

Работникам Красного Креста, санитарам, сестрам милосердия и т.п.

выдавалась медаль Красного Креста, изображенного на аверсе.

В начале XX в. учреждены юбилейные медали «В память 200-летия

Полтавской победы (1909 г.)», «В память 100-летия Отечественной

войны» (1912 г.), «В память 200-летия сражения при Гангуте» (1914 г.),

которыми награждались чины воинских частей, участвовавших в сражениях.