ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ.

В допетровской России существовала довольно четкая и последовательная система придворных чинов (стольник, спальник, кравчий и т.д.), но обладание ими специальными знаками не выражалось. Практически никак не было выражено и занятие должностей на военной службе, кроме не регламентировавшегося ношения почетного холодного оружия (клевцы, перначи, булавы).

Новая, очень четкая, хотя и изменявшаяся система чинов и званий складывается в начале XVIII в., и одновременно начинается введение знаков различий. Эта система почти полностью вошла в известную Табель о рангах 1722 г., включившую чины; в Табель не вошла достаточно сложившаяся система званий, а занятие тех или иных должностей, в гражданской службе выражавшееся знаками различия, было связано с обладанием чинами. Ниже приведена Табель на конец XIX в. с указанием некоторых перемен в ней.

1.1 Чины гражданские:

| Чин | Класс |

|---|---|

| коллежский регистратор | XIV |

| провинциальный, синодский, сенатский секретарь | XIII (в XIX в. не давался) |

| губернский секретарь | XII |

| корабельный секретарь | XI (в XIX в. не давался) |

| коллежский секретарь | X |

| титулярный советник | IX |

| коллежский асессор | VIII |

| надворный советник | VII |

| коллежский советник | VI |

| статский советник | V |

| действительный статский советник | IV |

| тайный советник | III |

| действительный тайный советник | II |

| канцлер (давался только главе ведомства иностранных дел) или действительный тайный советник I-го класса | I |

1.2 Чины придворные в течение XVIII в. распределялись по всей Табели, но в XIX в., когда стали вводить знаки различия, были сконцентрированы (с 1796 г.) в основном в высших рангах:

| Чин | Класс |

|---|---|

| камер-фурьер (собственно, не чин, а должность; находился в VI кл. до 1884 г.) | VI |

| церемониймейстер | V (с 1884 г.) |

| так называемые вторые чины Двора | |

| форшнейдер (с 1856 г.), церемониймейстер, гофмейстер, егермейстер, шталмейстер, гофмаршал | III |

| так называемые первые чины Двора | |

| обер-форшнейдер (с 1856 г.), обер-церемониймейстер, обер-шенк, обер-гофмейстер, обер-егермейстер, обер-шталмейстер, обер-гофмаршал, обер-камергер | II |

| Придворные дамы чинами не обладали, но у них были звания, до известной степени соотносимые с придворными чинами: обер-гофмейстерина, гофмейстерина, статс-дама, камер-фрейлина, фрейлина. | |

1.3 Чины военные:

| Чин | Класс |

|---|---|

| фендрик (в начале XVIII в.) | XIV |

| прапорщик (с 1884 г. только в военное время) корнет (до 1884 г., в кавалерии) хорунжий (до 1884 г., у казаков) | |

| подпоручик, корнет (с 1884 г.), хорунжий (с 1884 г.) | XII |

| поручик (до 1884 г.), сотник у казаков | XI |

| капитан-поручик (в XVIII в., до 1884 г. штабс-капитан), штабс-ротмистр (до 1884 г., в кавалерии), подъесаул (до 1884 г., у казаков), поручик (с 1884 г.), сотник (с 1884 г.) | X |

| капитан (до 1884 г.), ротмистр (до 1884 г., в кавалерии), есаул (до 1884 г., у казаков), штабс-капитан (с 1884 г.), штабс-ротмистр (с 1884 г.), подъесаул (с 1884 г.) | IX |

| майор (до 1884 г.), войсковой старшина (до 1884 г., у казаков), капитан (с 1884 г.), ротмистр (с 1884 г.), есаул (с 1884 г.) | VIII |

| подполковник, войсковой старшина (с 1884 г.) | VII |

| бригадир (до 1796 г.) | V |

| генерал-майор | IV |

| генерал-поручик (до 1799 г.), генерал-лейтенант | III |

| генерал-аншеф (в XVIII в.), генерал от инфантерии, генерал от кавалерии, генерал от артиллерии, инженер-генерал | II |

| генерал-фельдмаршал | I |

Таким образом, с начала XIX в. не было военных чинов в XIV и V кл., а с 1884 г. чины с XIII по VIII кл. повысились на один ранг и в XIII кл. в мирное время, а в VIII кл. постоянно военных чинов не стало.

1.4 Чины морские:

| Чин | Класс |

|---|---|

| мичман (в XVIII в.) | XIV |

| мичман (до 1885 г.) | XII |

| лейтенант (до 1884 г.), мичман (с 1885 г.) | X |

| капитан-лейтенант (в XVIII в.), лейтенант (с 1884 г.), старший лейтенант (в 1907-1911 гг.) | IX |

| капитан III ранга (в XVIII в.), капитан-лейтенант (до 1884 г. и в 1907-1911 гг.), старший лейтенант (с 1912 г.) | VIII |

| капитан II ранга | VII |

| капитан I ранга | VI |

| капитан-командор (до 1799 г.) | V |

| контр-адмирал | IV |

| вице-адмирал — III кл | III |

| адмирал | II |

| генерал-адмирал | I |

Таким образом, военно-морских чинов не было в XIII и в XI кл., а

с 1885 г. они были начиная с X кл.

В 1860-1882 гг. был чин гардемарина, приравненный к XIV или

XIII кл.

Все чины XIV—IX кл. назывались обер-офицерские,

VIII—V кл. — штабс-офицерские и

IV—I кл. — генеральские.

1.5 Отметим, что в XVIII в. существовали также особые наименования чинов морской артиллерии:

| Чин | Класс |

|---|---|

| констапель | XIV |

| унтер-лейтенант | XII |

| фейерверкер (до 1732 г.) | X |

| цехмейстер | V |

| обер-цехмейстер | IV |

| генерал-цехмейстер | III |

1.6 Были особые чины и у судостроителей:

| Чин | Класс |

|---|---|

| сарваер (до 1798 г.) | IV |

| обер-сарваер (до 1805 г.) | V |

| В 1886-1908 гг. у корабельных инженеров и инженеров-механиков были свои наименования чинов; | |

| Корабельные инженеры: | |

| младший помощник кораблестроителя | X |

| старший помощник кораблестроителя | IX |

| младший кораблестроитель | VII |

| старший кораблестроитель | VI |

| инспектор кораблестроения | IV |

| инженеры-механики: | |

| младший инженер-механик | X |

| помощник старшего инженера-механика | IX |

| старший инженер-механик | VII |

| флагманский инженер-механик | VI |

| инспектор механической части | IV |

1.7

До I860 г., с некоторыми изменениями, существовали особые наименования чинов горного ведомства:

| Чин | Класс |

|---|---|

| шихтмейстер | XIII |

| берг-гешворен, пробирный мастер, механикус, вице-маркшнейдер | XII |

| гитенфервалтер, цегеншнер, форшгмейстер, | XI |

| обер-цегеншнер, обер-гитенфервалтер, бергмейстер, | IX |

| обер-бергмейстер | VIII |

| берг-гауптман | VII |

| берг-рат, обер-берг-гауптман | V |

1.8

За пределы Табели о рангах выходили крайне редкое звание генералиссимуса

и звания унтер-офицеров армии и канцелярских служителей.

Унтер-офицеры: ефрейтор, бомбардир (в артиллерии), приказный (

у казаков), матрос 1-й статьи (на флоте); собственно, это не

унтер-офицерские звания, а звания старших солдат; младший унтер-

офицер, младший-фейерверкер (в артиллерии), младший урядник

(у казаков); старший унтер-офицер, старший фейерверкер, старший

урядник; фельдфебель, вахмистр (в кавалерии), кондуктор (флотский

специалист) и боцман.

В XVIII в. унтер-офицерские звания были:

капрал, каптенармус, фурьер, сержант, вахмистр.

Своеобразными были звания подпрапорщиков — выше унтер-офицерских, но ниже

офицерских, принадлежавшие кандидатам в офицеры из нижних чинов.

В 1798 г. для унтер-офицеров из дворян были установлены звания

эстандарт-юнкера (в тяжелой кавалерии), фанен-юнкера (в

драгунских полках), портупей-юнкера (в легкой кавалерии), портупей-

прапорщика (в пехоте);

в XIX в. кандидатов в офицеры из нижних

чинов именовали подпрапорщиками, эстандарт-юнкерами и подхорунжими,

а во флоте в конце XIX в. введено звание старшего боцмана.

Канцелярские служители именовались подканцеляристами и канцеляристами.

Среди почетных званий назовем звания, отмечавшиеся особыми

знаками различия. Это прежде всего чины Свиты: генерал-адъютанты

(I-I1I кл.), генерал-майоры и контр-адмиралы свиты (IV кл.),

флигель-адъютанты (от VI кл. и ниже).

Право на особый нагрудный знак имели статс-секретари Его Величества (I—III, в исключительных

случаях IV—V кл.). Придворные звания (с 1809 г.) камергера и камер-

юнкера давали право на чин III—V и VI—IX кл. (с 1850 г. III-IV и

V—VIII кл.) соответственно. Право на чин VIII кл. с мундиром и

знаками различия давали звания коммерции- и мануфактур-советников.

С ношением особых знаков различия или мундиров и сопряженных

с ними чинов и знаков различия давали некоторые должности, в

том числе выборные: адъютантов батальонных, полковых и старших,

предводителей дворянства губернских (IV кл.) и уездных (V кл.), уездных исправников (IX кл.) и т.д.

Знаки различия — это галуны, петлицы, клапаны воротников и

обшлагов, кокарды, шитье на мундирах, наплечные знаки (эполеты,

погоны, контрпогоны, жгуты), офицерские шарфы, офицерские знаки, цепи, бляхи и т.д.

Галун— плотная тканая лента из золотой или серебряной нити,

нашитая на какую-либо часть мундира, головной убор, наплечные

знаки. У нижних чинов может нашиваться басон — тканая тесьма из

хлопчатобумажной ткани, гаруса, шелка.

Шеврон — галунная или басонная нашивка в виде обращенного

вверх или вниз угла, нашивавшаяся на рукаве, обычно как знак отличия сверхсрочной службы.

Клапаны — суконные полосы, нашитые на воротники

форменной одежды и своим цветом указывающие на род и место службы; на

них могут размещаться арматюрки, звезды и другие знаки различия.

Клапанами также называли накладки из сукна на обшлагах мундиров,

где размещались шитье и петлицы, а также фигурные полоски сукна

на фалдах мундиров, иногда с шитьем; на них нашивались

декоративные пуговицы. Кроме того, клапанами до сих пор называют

прямоугольные или фигурные полоски ткани, прикрывающие карманы.

Петлицы — тканые из бумажной, гарусной, золотой или

серебряной нити детали особой формы («катушки»), размещаемые на

воротниках и обшлагах.

Арматура («арматюрки») — штампованные металлические детали,

символизирующие какой-либо род службы и представляющие собой

сочетание различных предметов.

Кокарда — особого рода матерчатая или металлическая деталь на

головном уборе, указывающая на принадлежность носителя к государственной службе и ее род.

Шитье мундирное — вышивка золотой или серебряной нитью,

размещаемая в определенных местах форменной одежды и характерная для

данного ведомства, рода службы, полка, служебного положения носителя.

Шарф — принадлежность офицерской формы, тканая

многоцветная полоса, которую носили определенным образом.

Офицерские знаки — принадлежность офицерской, преимущественно

парадной форменной одежды в виде металлического щитка в форме

полумесяца, который носили на верхней части груди; в разное время

форма офицерских знаков и их расцветка указывали на определенные

полки, род службы, чин.

Цепи и бляхи — металлические детали, надевавшиеся на шею или

грудь при исполнении служебных обязанностей в некоторых

гражданских ведомствах (судебном, межевом и пр.) и указывавшие

на принадлежность носителя к ведомству и его служебное положение.

Наплечные знаки различия — определенной формы матерчатые или

галунные детали одежды, расположенные вдоль или поперек плечевого

шва форменной одежды: эполеты, погоны, контрпогоны, жгуты.

Жгуты — перекрученные в несколько раз гарусные, шелковые, из

серебряной или золотой нити шнуры с различными цветовыми

сочетаниями или различной толщины и формы, которые носили на

мундире вдоль плечевого шва.

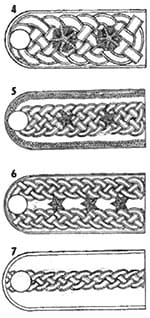

4, 5, 6 — эполеты второй половины XVIII в.,

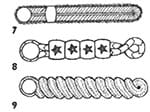

7 — полное шитье генеральских мундиров XVIII в.,

8 — половинное шитье генеральских мундиров XVIII в.

Эполеты — наплечные знаки различия в виде расположенной вдоль

плечевого шва полосы сукна или галуна, нижняя часть их расширялась

в виде овала и окружалась подковообразными витками из гарусной

у нижних чинов, золотой или серебряной нити у офицеров и

генералов шнура, иногда с бахромой; в XVIII в. эполет имел вид

плетенки из металлической или гарусной нити, иногда с бахромой.

Погоны — наплечные знаки различия в виде широких полос

цветного сукна, расположенные вдоль плечевого шва, у офицеров, генералов

и классных чинов с нашитыми на них галунами, шнуровым плетением

разной формы, металлической штамповкой, указывающими на род и

место службы, служебное положение, чин. На погонах могут

размещаться звезды, нашивки, арматура, цифровка и пр.

Контрпогоны — короткие погоны, расположенные поперек плечевого шва.

Цифровка — нанесенные краской, шитые или штампованные

цифры и литеры, указывающие на принадлежность носителя к определенному

роду службы, воинской части и т.п. Цифровкой, или шифровкой,

также именовались детали на верхней части гусарских чикчир,

обшлагах и воротниках ментиков и доломанов в виде выкладок из

шнуров и галунов, указывавшие на группу чинов.

С начала XVIII в. генералы и офицеры обшивали золотым галуном

поля шляп, борта, обшлага, воротники, карманные клапаны,

боковые швы кафтанов и камзолов, портупеи и перевязи. Унтер-

офицеры обшивали галуном поля шляп, воротники и обшлага

кафтанов и камзолов.

С 1727 г. у капралов был один ряд галуна,

у сержантов — два ряда.

С 1730 г. на воротниках унтер-офицеров один ряд

галуна, на обшлагах у капралов один, у сержантов два, у каптенар-

мусов три ряда галунов.

С 1745 г. у генералов и адмиралов по борту, обшлагам и вокруг

карманных клапанов кафтанов нашивали узкий и широкий галуны, по

сторонам спинного шва — два широких, по швам рукавов, плеч,

пройм, клапанам карманов, воротникам и разрезам пол кафтанов —

один широкий галун. Аналогичные детали камзолов обшивали одним

рядом галуна. В нарушение уставов камзол мог обшиваться галуном

так же, как кафтан, а на кафтане второй галун мог нашиваться в виде

зигзагов, петель и т.п.

С 1764 г. обер-офицеры нашивали один ряд узкого галуна по борту,

воротнику, обшлагам и карманным клапанам кафтана и камзола,

полям шляп; у майоров и подполковников был один ряд широкого

галуна, у полковников — узкий и широкий галуны; у кирасирских и

гусарских офицеров галун был зубчатый. У генералов и адмиралов

галун, а точнее, шитье в виде лавровой ветви располагался также под

клапанами карманов и по заднему разрезу кафтана. У бригадиров

галун был половинный (листья ветви только в одну сторону), у генерал-

майоров — полный, у генерал-поручиков по борту шли два полных

галуна, у генерал-аншефов — половинный и два полных, у генерал-

фельдмаршалов по борту половинный и два полных, а также полный

галун на швах рукавов, проймах и спинных швах. На полях шляп

галуны нашивали, как на бортах мундиров. Во флоте капитаны II ранга

носили галун по борту в один ряд, капитаны I ранга — два ряда.

Адмиралы носили галуны в таких же сочетаниях, как генералы, а

кроме того, на обшлагах у контр-адмиралов была одна пуговица, у

вице-адмиралов — две, у полных адмиралов — три. У морских артиллерийских

офицеров поля шляп обшивали золотым шнуром. В 1796 г.

офицерские и генеральские галуны отменены.

С 1796 г. по 1856 г. унтер-офицеры нашивали один ряд галуна на

воротниках и обшлагах.

В первой половине XIX в. нижним чинам за каждые 5 лет беспорочной

службы на левый рукав выше локтя нашивали галунный шеврон углом вниз.

С 1856 г. унтер-офицеры на левом рукаве носили выше локтя уз-

кий шеврон углом вверх.

С 1880 г. подпрапорщики, эстандарт-юнкеры и подхорунжие носили на левом рукаве выше локтя широкий

галунный шеврон углом вверх.

С 1862 г. генералы и офицеры по верхней кромке кепи, унтер-

офицеры по околышу нашивали трехцветный шнур; в гвардии вместо

него у офицеров и генералов был галун, у унтер-офицеров — басон.

С 1909 г. генералы по верхней кромке киверов носили широкий генеральский галун зигзагом.

1 — офицерский шарф первой половины XVIII в.,

2— офицерский шарф второй половины XVIII— первой половины XIXвв.,

3— офицерский шарф-кушак второй половины XIX—начала XXвв.

С начала XVIII в. офицерский шарф с серебряной, синей и

красной полосами носили через правое плечо, завязав узлом на левом

бедре так, что кисти — у обер-офицеров серебряные, у штаб-офицеров

золотые — свисали до колена.

С 1742 г. шарф повязывают по поясу, узлом налево.

С 1761 г. шарф был серебряный с золотыми и черными прядями.

С 1837 г. он имеет вид узкой плотной тканой полосы,

серебряной с золотыми и черными прядями, и застегивается слева на

потайной крючок; концы с кистями свисают выше колена.

С 1855 г. такой шарф, но без концов и кистей, носят как кушак, застегивая

спереди на потайной крючок, прикрытый клапаном из такой же ткани;

у морских офицеров шарф застегивался на бронзовую овальную

бляху с изображением якоря и лавровых ветвей.

В 1874 г. генералам и полковникам вновь введены шарфы с бахромой образца 1837 г.,

отмененные в 1882 г.

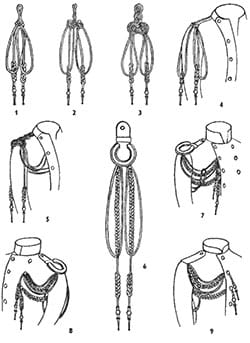

1, 2, 3— аксельбанты XVIII в.,

4, 5— ношение аксельбанта в XVIII в.,

6—аксельбант XIXв.,

7— ношение аксельбанта в первой половине XIXв.,

8— ношение аксельбанта жандармами до 1874г.,

9— ношение аксельбанта во второй половине XIX— начале XX вв.

В 1762 г. мушкетерам, гренадерам, егерям, всей кавалерии введен

аксельбант на правое плечо, нижним чинам гарусный, офицерам

и генералам — из золотой или серебряной нити. Он состоит из двух

петель и двух плетней — шнуров с оплеткой и наконечниками. Петли

и плетни свисают вниз по сторонам плеча, в легкой кавалерии петли

застегнуты на пуговицы мундира на груди.

С 1770 г. серебряный аксельбант стали носить штабные офицеры,

а с 1784 г. золотой аксельбант введен батальонным, полковым и старшим адъютантам.

В 1796 г. золотой аксельбант, переходящий в плетеный погон на правом плече,

стал принадлежностью генералов.

В 1802 г. такой же аксельбант дан флигель- и генерал-адъютантам, чинам корпуса фельдъегерей,

в 1807-1809 гг. он был на мундирах офицеров гвардии и

егерских полков и на вицмундирах гусарских офицеров. После

введения эполет аксельбант стал пристегиваться под ними,

но у фельдъегерей он по-прежнему переходил в витой погон.

В 1850 г. аксельбант противоположного металлическому прибору цвета введен

генерал-майорам Свиты;

с 1867 г. у них аксельбант приборного цвета. Серебряные аксельбанты носили

также офицеры Генерального штаба, корпуса топографов,

в 1857-1866 гг. — офицеры, закончившие военные академии.

Жандармы носили до 1874 г. аксельбанты на левом плече,

офицеры и генералы — серебряные, нижние чины городских дивизионов,

команд и железных дорог — гарусные красные, гвардейские — желтые.

В 1910 г. аксельбант образца XVIII в. введен для чинов лейб-гвардии Гренадерского полка.

В XIX в. одна петля аксельбанта застегивалась за вторую пуговицу

мундира, другая надевалась на нее, а плетни продевались через петлицы

2-й и 3-й пуговиц; на мундирах с крючками петли и плетни прикалывали

на груди булавками. Жандармы до 1909 г. обе петли и плетни

застегивали на пуговицы. В 1909 г. разрешено ношение аксельбанта

на кителях.

Погон в виде двойного гарусного или канительного шнура на

левом плече сначала придерживал перевязь лядунки или патронной сумы;

с 1763 г. он стал иметь вид плетеного из шнура полотенца,

заканчивающегося бахромой;

в 1786 г. его форма изменена. Плетение погона различалось по группам чинов.

С 1801 г. офицеры и генералы артиллерии, а с 1802 г. все

офицеры и генералы армии, кроме кавалерийских, стали носить цветные

суконные погоны, обшитые галуном.

В 1803 г. введены погоны офицеров и адмиралов флота: мичманы их не имели,

у лейтенантов погоны были зеленого сукна, обшитые золотым галуном,

у прочих золотые галунные; капитан-лейтенанты и лейтенанты носили один погон

на левом плече. У адмиралов на погонах были шитые черным шелком

двуглавые орлы по чинам: один у контр-адмиралов, два у вице-адмиралов, три у полных адмиралов.

В 1801 г. цветные суконные погоны вводятся у нижних чинов,

причем у артиллеристов до 1802 г., у унтер-офицеров всех войск до

1803 г., у егерей до 1807 г., у кавалеристов до 1809 г. погон только на

левом плече. Уланские нижние чины получают на оба плеча эполеты

с короткой гарусной бахромой. У гусар и улан погоны только на шинелях и плащах.

С 1807 г. все офицеры и генералы, кроме казачьих, носят

эполеты с расширяющейся овальной головкой, обведенной канительными

витками, в виде толстого жгута, обведенного вокруг тонким шнуром;

в артиллерии и пионерных ротах сначала был только один жгут.

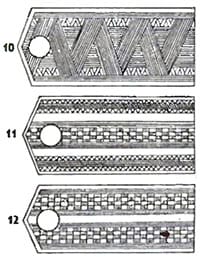

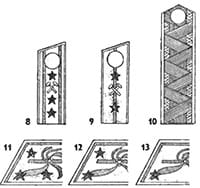

Эполеты:

1 — обер-офицерский,

2 — рядового улана,

3 — штаб-офицерский,

4 — генеральский,

5 — кавалерийский металлический,

6 — офицера -медика;

Наплечные шнуры:

7 — гусарского вольноопределяющегося,

8 — гусарского офицера,

9 — казачьего офицера начала XIXв.;

Погоны:

10 — генеральский,

11 — штаб-офицерский,

12 — обер-офицерский,

13 — контрпогон отставного адмирала,

14 — погон отставного генерала

В 1837 г. изнутри на эполет накладывается еще один жгут. У обер-офицеров

эполет без бахромы, у штаб-офицеров со жгутов свисала

тонкая витая бахрома, у генералов и адмиралов бахрома «жирная», с

блестками, из филиграна. В гвардии, у кирасир, жандармов, чинов Свиты,

моряков, генералов и офицеров военно-учебных заведений поле эполета

галунное, у прочих — суконное, цвета солдатских

погон. У гусар эполеты только на вицмундирах. В гвардии, у егерей

и гусар до 1809 г., у чинов Свиты и жандармов до 1817 г. эполет

только на левом плече, а на правом аксельбант с витым погоном. У

казаков офицеры и генералы в 1808 г. получили витые серебряные

жгуты разной формы, по группам чинов; в 1809 г. эполеты даны

офицерам лейб-гвардии Атаманского полка, в 1814 г. всем казачьим

офицерам и генералам, а в лейб-гвардии Атаманском полку и нижним чинам.

В 1826-1829 гг. постепенно всем видам кавалерии, в

том числе и нижним чинам, и офицерам, и генералам введены

металлические чешуйчатые эполеты, причем у нижних чинов они до

1838 г. были с короткой гарусной бахромой, как у улан.

С 1856 г. эполеты носят только с парадной формой.

На эполеты в пехоте наносили номер дивизии, в полевой

артиллерии — номер и литеры роты, в пионерных ротах — номер полка, у

гренадер — литеры названия полка.

В 1809 г. генералы и офицеры Корпуса путей сообщений полу-

чили на эполеты звездочки для различия чинов:

инженер-генерал — три,

генерал-лейтенант — две,

генерал-майор — одну,

полковник — три,

подполковник — две,

майор — одну,

капитан — три,

поручик — две,

подпоручик — одну,

у прапорщиков эполеты без звездочек.

В 1827 г. всем офицерам и генералам для различия чинов на

эполеты введены кованые, всем одинакового размера, противоположного

металлическому прибору цвета звездочки:

прапорщикам — одна,

подпоручикам, майорам и генерал-майорам — две,

поручикам, подполковникам и генерал-лейтенантам — три,

штабс-капитанам — четыре;

у капитанов, полковников и полных генералов эполеты без

звезд.

Во флоте

у мичмана одна звезда, с 1884 г. — две,

у лейтенанта — три,

капитан-лейтенанта — четыре,

у старшего лейтенанта эполет без звезд,

у капитана II ранга — три звезды,

у капитана I ранга эполет без звезд.

У контр-адмирала один черный шелковый шитый орел,

у вице-адмирала — два,

у полного адмирала — три.

У генерал-фельдмаршалов и генерал-адмиралов на эполетах были скрещенные жезлы.

У корабельных офицеров флота эполеты золотые, у некорабельных — серебряные.

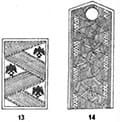

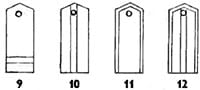

Погоны нижних чинов:

1 — ефрейтор,

2 — младший унтер-офицер,

3 — старший унтер-офицер,

4 — фельдфебель, вахмистр, боцман,

5 — рядовой в бессрочном отпуске,

6 — ефрейтор во временном отпуске,

7— старший боцман,

8 — старший

артиллерийский кондуктор;

В 1843 г. нижним чинам для различия званий на погоны даны

поперечные басонные нашивки, в гвардии с золотой нитью по краям:

ефрейторам — одна,

младшим унтер-офицерам — две,

старшим унтер-офицерам — три,

вахмистрам, фельдфебелям и боцманам — одна широкая, золотого галуна.

У портупей-прапорщиков, подпрапорщиков и подхорунжих погон обшит узким золотым галуном по кромкам.

Срочно-отпускные солдаты в нижней части погона носили одну узкую басонную нашивку, бессрочно-отпускные — две.

Погоны кадетов и юнкеров I83I г.:

9 — ефрейтор,

10 — младший унтер-офицер,

11 — старший унтер-офицер,

12 — фельдфебель;

В 1831 г. введены нашивки на погоны унтер-офицерам — учащимся военно-учебных заведений:

фельдфебелям — узкая продольная,

старшим унтер-офицерам — басон по кромкам погона,

младшим унтер-офицерам — узкий поперечный басон в верхней части погона,

ефрейторам — узкий поперечный басон в нижней части погона.

С 1843 г. они носили нашивки так же, как нижние чины в войсках.

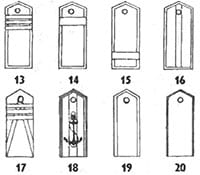

Погоны кадетов, пажей и юнкеров второй половины XIX в.:

13 — вице-унтер-офицер,

14 — паж—вице-фельдфебель,

15 — паж—вице-унтер-офицер,

16 — вице-фельдфебель,

17 — кандидат на офицерский чин,

18 — гардемарин,

19 — подпрапорщик, портупей-юнкер, эстандарт-юнкер или подхорунжий,

20 — вольноопределяющийся;

В 1854 г. офицерам и генералам на походных шинелях солдатского покроя разрешено носить погоны со звездами, как на эполетах: галуны особого тканья, по группам чинов, нашивались на солдатские погоны; у обер-офицеров было два галуна с просветом между ними, у штаб-офицеров — три с двумя просветами цвета по- гона, у генералов был один широкий галун с зигзагообразным узором.

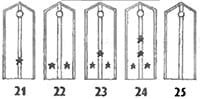

Обер-офицерские погоны:

21 — прапорщик,

22 — подпоручик,

23 — поручик,

24 — штабс-капитан,

25 — капитан;

Штаб-офицерские погоны:

26 — майор,

27 — подполковник,

28 — полковник;

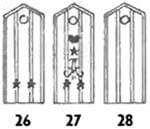

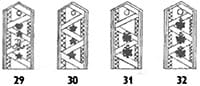

Генеральские и адмиральские погоны:

29 — генерал-майор Свиты,

30 — генерал-лейтенант,

31 — вице-адмирал,

32 — адмирал

С I8S5 г. погоны носили офицеры и генералы на всех видах

одежды, кроме парадных мундиров, где сохранились эполеты.

Погоны кадет с 1855 г. обшивали узким белым басоном, юнкеров —

широким, пажей — золотым галуном. С 1882 г. погоны гардемарин

обшивали узким золотым галуном, на них нашивали продольный

широкий золотой галун и накладывали кованый золотой якорь.

С 1885 г. корабельные инженеры и инженеры-механики носили

серебряные галунные контрпогоны с красными просветами и звез-

дами.

С 1913 г. у инженеров-механиков флота были обычные золотые

погоны с черным просветом, у корабельных инженеров — узкие

серебряные. В 1913 г. старшим боцманам флота на погоны были

введены продольные широкие золотые галуны с наложенными на них

серебряными коваными якорями, а старшим корабельным специалистам

и кондукторам — с арматурой по специальности.

Гусарским чинам с 1843 г. на ментики, доломаны и венгерки

введены двойные гарусные шнуры с гомбами (надетыми на шнур гарусными

колечками), число которых соответствовало нашивкам на погонах

нижних чинов в других войсках. У портупей-юнкеров шнуры

были канительные, без гомб.

С 1844 г. гусарские офицеры и генералы стали носить

такие же канительные наплечные шнуры с гомбами, на

которых в соответствии с чинами крепились звездочки по

одной. На вицмундирах, шинелях, сюртуках, кителях у гусар были

знаки различия, как в иных войсках.

Погоны вольноопределяющихся с 1874 г. обшивали трехцветным

шнуром по периметру.

Военные медики с 1827 г. носили серебряные наплечные жгуты

с рисунком по группам чинов. В 1854 г. им были введены узкие

походные погоны темно-зеленого сукна, на которые наискосок

нашивали серебряные галуны с просветами и звездами. С 1893 г. на

парадной форме они вместо жгутов носили черные суконные эполеты,

нижняя часть которых окантовывалась выпуклой подковообразной

оковкой белого металла.

Офицеры и генералы, отставленные «с мундиром», до 1815 г.

носили обычные знаки различия. С 1815 по 1896 г. у них знаков

различия не было. Затем введены контрпогоны в виде принадлежавших

мундиру погон, а у генералов и адмиралов — эполеты с петлицей

противоположного цвета. С 1904 г. отставным офицерам

введены погоны противоположного металлическому прибору цвета.

Офицеры запаса носили погоны с нашитым зигзагообразным галуном противоположного цвета.

В 1796 г. всем генералам, а также офицерам гвардии введено шитье на груди, воротники и обшлага, по полкам. У гусар по группам чинов на чикчиры и обшлага ментиков и доломанов введена шифровка, а шнуровые выкладки на груди ментиков и доломанов до 1802 г. обшивали по периметру галуном, с 1802 по 1816 г. — бахромой. Рисунок цифровки несколько раз менялся.

Гусарская «цифровка»:

1 — на чикчирах конца XVIII в.,

2 — на офицерских гвардейских чикчирах 1800-1801 гг.,

3 — на офицерских армейских чикчирах начала XIXв.,

4 — на офицерском ментике начала XIX в.,

5 — боковой шов на армейских чикчирах начала XIX в.,

6 — на чикчирах рядовых начала XIX в.;

7 — на доломанах рядовых 1809-1812 гг.,

8 — на офицерских гвардейских чикчирах 1809—1812 гг.,

9 — на солдатских гвардейских чикчирах 1809—1812 гг.,

10 — на офицерских чикчирах 1816г.,

11 — на солдатских чикчирах 1816г.,

12— обшлаг офицерского виц-мундира 1818 г.,

13 — воротник офицерского виц-мундира 1818г.

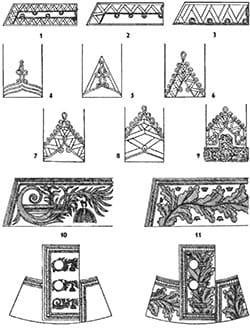

Шитье на гусарских венгерках и доломанах с I857 г.:

1 — воротник обер-офицера,

2 — воротник штаб-офицера,

3 - воротник генерала,

4 — обшлаг рядового,

5 — обшлаг унтер-офицера,

6 — обшлаг обер-офицера;

7 — обшлаг штаб-офицера,

8 — обшлаг генерала,

9 — обшлаг зимнего доломана;

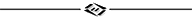

Шитье на других военных мундирах:

10 — воротник и обшлага генерал- и флигель-адъютантов,

11 — воротник и обшлага генералов первой половины XIXв.

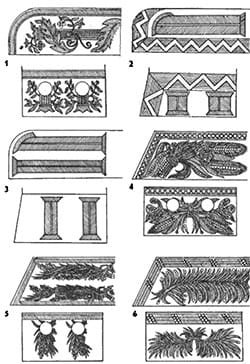

В 1800 г. лейб-гвардии Преображенскому, Семеновскому и Измайловскому полкам, в 1802 г. генерал- и флигель-адъютантам, в 1808 г. генералам, чинам квартирмейстереcкой части, войска Донского (до 1812 г.), с 1803 г. флота и Гвардейского экипажа, с 1809 г. гвардейской артиллерии, с 1812 г. гвардейским саперам введено на воротники и обшлага шитье, в каждом случае особого вида: у флигель-адъютантов, саперов, чинов квартирмейстерской части и донских офицеров и генералов оно было серебряное, у прочих — золотое.

12 — воротник и обшлага мундира морского штаб-офицера,

13 — воротник и обшлага мундира адмирала,

14 — воротник мундира генерала второй половины XIXв.,

15 — воротник штаб-офицеров и генералов гвардейской пехоты начала XXв.,

16 — л.-гв. Семеновского полка 1800-1801 гг.,

17 — л.-гв. Измайловского полка в 1800—1801 гг. и 1812г.,

18 — л.-гв. Преображенского полка в 1800-1801гг.,

19 — обшлага и воротник л.-гв. Преображенского полка с 1812 г.,

20 — обшлага и воротник л.-гв. Семеновского полка с 1812г.,

21 — обшлага и воротник л.-гв. Егерского полка с 1817г.,

22 — обшлага и воротник чинов квартирмейстерской части,

23 — обшлага и воротник чинов 1 разряда Государственной военной коллегии 1808 г.

Генеральское шитье представляло дубовые листья, у флигель- и генерал-адъютантов это был завиток растительного орнамента, заканчивавшийся колокольчиком, у чинов Свиты по квартирмейстерской части — две пересекающиеся ветви растительного орнамента, в Преображенском полку — две переплетающихся дубовых ветви, у семеновцев — плетенка, заканчивающаяся кистью острых листочков, у измайловцев — извивающиеся пучки мелких листьев, в гвардейской артиллерии — колосья. На флоте у адмиралов шитье было в виде якорей, обвитых толстым и тонким канатами, у офицеров — только в виде якорей. В 1852 г. гусарским офицерам и генералам введена цифровка на воротники доломанов по группам чинов. С 1856 г. у всех генералов шитье в виде дубовых листьев заменено широким галуном с зигзагообразным рисунком; в 1908 г. восстановлено прежнее шитье в форме листьев дуба. Во второй половине XIX в. шитье получили также офицеры — преподаватели военно-учебных заведений. В 1909 г. введено шитье всем гвардейским полкам.

1 — шитье на воротнике и обшлагах мундиров высших чинов учебной части военно-учебных заведений,

2 — шитье на воротнике и обшлагах мундиров офицеров-преподавателей кадетских корпусов,

3 — шитье на воротнике и обшлагах мундиров офицеров-преподавателей военно-учебных заведений с 1874г.

Гражданские чиновники, служившие по военному ведомству и ведомствам военизированным — горному, путей сообщений, лесному, межевому, почтово-телеграфному, — получили знаки различия в 1834 г. У военных чиновников они были только в I—V кл. в виде серебряных галунных узких погон без звезд, замененных в 1855 г. серебряными жгутами; кроме того, в военном ведомстве чиновники выcших классов с 1808 г. имели на воротниках и обшлагах шитье в виде дубовых веточек с мелкими листьями. В ведомствах, где носили мундир военного покроя, были знаки различия военного образца, отмененные в 60-х гг.; только в почтoво-телеграфном ведомстве классные чины носили галуны и петлицы на воротниках, а телеграфисты с 1856 г. — узкие серебряные погоны с нашивками в нижней части. В придворном ведомстве чинам шталмейстерской и егермейстерской частей полагались наплечные золотые жгуты.

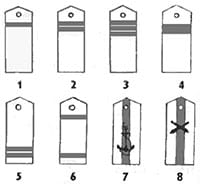

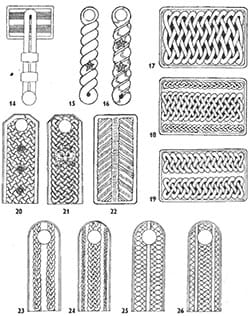

Погоны гражданских служащих военного ведомства, образца 1875—1876 гг.:

4 - генеральский,

5 - штаб-офицерский,

6 - обер-офицерский,

7 - не имеющих чина

8 — размещение звезд на петлицах мундиров гражданских штаб-офицерских чинов образца 1869 г.,

9 — размещение звезд на петлицах мундиров гражданских обер-офицерских чинов образца 1869 г.,

10 — погон чиновников военного ведомства I—IV классов образца 1834г.,

11, 12, 13 — размещение шитья и звезд на воротниках мундиров гражданских чинов образца 1869 г.

В 1863 г. военным чиновникам и в горном ведомстве введены

серебряные погоны с красными просветами и шитыми звездами в один

ряд: в XIV, VIII и V кл. — одна звезда, в XII, VII и IV — две звезды,

в X, VI и III — три, в IX и II кл. погоны без звезд. С 1865 г. такие

погоны носят классные чины телеграфного ведомства, а с 1867 г. они

появились на одежде чиновников других гражданских ведомств —

бывших военизированных корпусов, упраздненных в этом году и

сохранивших форму военного покроя.

В 1869 г. у гражданских чиновников военного ведомства погоны

на пальто и шинелях были заменены клапанами на воротниках с

просветами и звездами по чинам, как на погонах; на мундирах и сюртуках

были оставлены погоны. У классных чинов гражданских ведомств —

бывших военизированных корпусов, введены звезды на воротниках

мундиров и клапанах воротников плашей и шинелей, в I—V кл.

большие шитые, с сиянием и блестками, в VI—VIII кл. — такие же, но

без сияния и блесток, в IX—XIV кл. — маленькие кованые; на клапанах

звезды размещались в один ряд, на шитых воротниках мундиров —

по углам. В телеграфном ведомстве с 1869 г. нижние чины носили

черные бархатные контрпогоны с желтыми выпушками и одной-тремя

звездами (телеграфисты) или одной-тремя скрещенными молниями

(механики). Обер-кондукторы железных дорог с 1855 г. носили

зеленые наплечные жгуты.

В 1875 г. в ведомствах военном, в 1876 г. в морском, лесном,

горном, путей сообшений, таможенном, государственного коннозаводства

вводятся погоны с наложенными на сукно переплетенными

серебряными плоскими шнурами, у обер-офицеров двойного переплетения,

с просветом между плетенками, у штаб-офицеров — тройного, обведенного

узкой плетенкой, так что получалось 2 просвета, у

генеральских чинов — сложного переплетения, без просветов; на них

размещались звездочки по чинам. У неклассных служащих посередине

суконной подложки шла узкая плетенка, у вольнонаемных — узкий галун,

а лица, откомандированные в другие ведомства, сверхштатные,

служившие в обществах и земствах или на частной службе носили

контрпогоны с плетенкой.

В 1878 г. у военных чиновников эти

погоны заменены погонами образца 1863 г. У кондукторов,

возглавлявших лесничества, были наплечные витые светло-зеленые жгуты, а на

воротниках — серебряные дубовые листья, в лесной страже у

объездчиков — зеленые суконные погоны, у лесников — серые. В лесном

и почтово-телеграфном ведомствах погоны были серебряные, в горном,

таможенном, коннозаводском ведомствах — золотые. В ведомстве

путей сообщений в 1878 г. введены серебряные галуны и петлицы

на воротниках и обшлагах по должностям для лиц, служивших

непосредственно на железных дорогах, и серебряные контрпогоны с

одним просветом и золотыми звездами по чинам. Цвета просветов и

выпушек в службе путей и зданий светло-зеленый, движения — малиновый,

тяги — синий, телеграфной — желтый. Кондукторы

лишились погон, а обер-кондукторы стали носить наплечные жгуты из

белого и малинового шнуров.

В 1881 г. погоны образца 1876 г. даны

межевому ведомству (золотые со светло-зелеными выпушками) и

гражданским чинам МВД (золотые с малиновыми выпушками), в 1884 г. —

ведомству государственных имушеств и акцизному (золотые с зелеными

выпушками).

В 1885 г. у гражданских чинов всех ведомств, включая военное и

морское, погоны заменены звездами на шитых воротниках мундиров

и галунных или бархатных клапанах другой одежды; у штатных чинов

звезды были противоположного металлическому прибору цвета, у

сверхштатных — цвета прибора. У телеграфистов были введены

витые черные наплечные жгуты.

С 1894 г. высшие чины юстиции носят погоны, а с IV кл. — большие

контрпогоны темно-зеленого бархата с красными выпушками и

просветами, серебряными звездами и золотым плетеным или тканым

галуном. Письмоводители, рассыльные и судебные приставы носили

наплечные золотые жгуты. В 1894 г. погоны с тканым галуном «рогожкой»

даны и почтово-телеграфному ведомству. В 1895 г. фабрично-заводским

инспекторам даны темно-зеленые контрпогоны со светло-зелеными

выпушками и золотыми просветами, а на углы воротника

нашивался золотой сутаж.

С 1897 г. мундиры военного и общегражданского

покроя начинают получать узкие погоны с просветами,

галуном типа «рогожка» приборного цвета и противоположного цвета

шитыми звездами; на мундирах общегражданского покроя погоны были

только у министров и их товарищей, у прочих — контрпогоны. На

пальто и шинелях остаются клапаны. В 1897 г. всем чинам МИД

введены серебряные погоны с красными выпушками и четырехугольными

звездами. В 1896 г. даны контрпогоны межевому ведомству,

в 1898 г. замененные погонами, в 1897 г. появились контрпогоны у

чинов народного просвещения, в 1898 г. введены погоны в лесном

ведомстве. С 1898 г. появляются погоны с металлическим штампованным

галуном «рогожкой».

В 1901 г. введены погоны из золотого плоского

переплетенного шнура на черном сукне в министерстве Двора: у

первых и вторых чинов Двора плетеные из золотого шнура, у прочих

— с золотой «рогожкой», с просветами и серебряными звездами; у

первых чинов Двора на погонах были накладные серебряные двуглавые

орлы, у вторых золотые. У церемониймейстеров, лиц в звании

камергера и камер-юнкеров были погоны со штампованным галуном

и золотым орлом, у статс-секретарей Его Величества — с вензелем

императора, а чины шталмейстерской и егермейстерской частей

носили традиционные для них двойные витые золотые жгуты.

В ведомстве путей сообщения чины высших классов, до VIII включительно,

с 1901 г. носят погоны, а в более низких чинах — контрпогоны.

С 1903 г. в МВД высшие должностные лица в подразделениях

(министр и его товарищ, губернаторы, вице-губернаторы, градоначальники

и их помощники) и чины, работавшие в сельской местности

(Переселенческое управление и т.п.), стали носить золотые погоны

с черными просветами, красными выпушками и серебряными

звездами; у прочих чинов были звезды на воротниках. В 1904 г.

погоны заменены звездами на воротниках и клапанах в других

гражданских ведомствах, но чины, работавшие за пределами основных

подразделений (в поле, за границей и т.д.), носили погоны с тканым

галуном «рогожкой».

В 1910 г. погоны в гражданских ведомствах окончательно упразднены

и остались звезды на воротнике. Однако в 1912 г. главам ведомств снова были даны погоны.

14 — контрпогон городового 1875 г.,

15, 16 — наплечные жгуты чинов тюремного ведомства 1875 г.,

17, 18, 19 — генеральский, штаб-офицерский и обер-офицерский погоны чинов судебного ведомства образца 1894 г.,

20 — погон чинов МВД 1898 г.,

21 — погон придворных чинов 1898 г.,

22 — контрпогон чинов железнодорожного ведомства,

23 — погон обер-офицерских чинов лесного ведомства 1898 г.,

24 — погон штаб-офицерских чинов лесного ведомства 1898 г.,

25 — погон обер-офицерских чинов судебного ведомства и министерства иностранных дел 1898 г.,

26 — погон штаб-офицерских чинов судебного ведомства и министерства иностранных дел 1898 г.

В полиции с начала XIX в. носили знаки различия военного образца,

как в пехоте, серебряного приборного цвета, с оранжевыми

выпушками; с 1833 г. у приставов и их помощников на воротниках и

обшлагах — две-три петлицы. В 1866 г. городовым даны наплечные

оранжевые шнуры с гомбами в соответствии со званием; у полицмейстеров,

исправников, приставов и помощников этих лиц были наплечные

серебряные или золотые с черными прядями наплечные жгуты,

двойные или одинарные. У всех чинов были также серебряные

петлицы на воротниках и обшлагах по чинам. На шинелях у всех

чинов были погоны. Галуны, петлицы и шнуры в городской полиции

были серебряные, в уездной — золотые. С 1878 г. черные погоны с

золотыми галунами стали носить полицейские урядники.

Полицейские чиновники в 1881 г. получили контрпогоны. Околоточным

надзирателям в 1882 г. введены темно-зеленые погоны с серебряным

галуном. В 1888 г. у урядников погоны заменены шнурами с золотыми

гомбами. С 1892 г. городовые и конные стражники под шнуры с

гомбами стали носить черные контрпогоны с нашивками по званиям.

В тюремном ведомстве знаки различия введены в 1885 г. в виде

галунов на воротниках и обшлагах (в высших классах, до VIII в.

включительно) или петлиц у обер-офицеров и золотых наплечных жгутов

по группам чинов с серебряными звездами; у нижних чинов были синие

жгуты с золотыми гомбами. В 1895 г. наплечные жгуты заменены

синими с золотыми галунами погонами. С 1904 г. погоны оставлены

для смотрителей тюрем и их помощников и чинов, служивших

на о-ве Сахалин; у прочих были звезды на воротниках.

В торговом флоте знаки различия введены во второй половине

XIX в. Это были золотые или серебряные якоря в углах воротников и

галуны на околышах фуражек и обшлагах; в РОПИТ, кроме того,

с 1899 г. введены звезды на воротниках. У моряков портовых судов с

1904 г. на парадной форме были двойные витые золотые жгуты с

темно-синими просветами и на всех видах формы галуны на обшлагах.

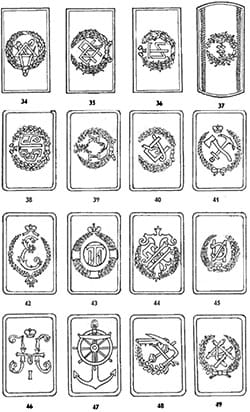

Контрпогоны:

34 — студента Института гражданских инженеров МВД,

35 — студента Института сельского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии,

36 — студента Горного института,

37 — студента Лесного института

38 — студента Екатерининского высшего горного училища,

39 — студента Технического училища почтового ведомства,

40 — студента Промышленного училища,

41 — студента Московского училища путей сообщения,

42 — студента Екатерининского горного института,

43 — студента Технологического института,

44 — студента Томского технологического института,

45 — студента Электротехнического института,

46 — студента Института гражданских инженеров,

47 — учащегося Мореходной школы,

48 — студента Института сельского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии,

49 — студента Петербургского лесного института.

В 80—90-х гг. XIX в. на все виды одежды студентов высших и средних специальных заведений введены бархатные контрпогоны с выпушками цвета воротника и золотым или серебряным знаком учебного заведения, в Горном и Строительном институтах с 1896 г. — с вензелями Екатерины II и Николая I.

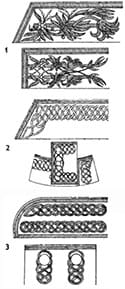

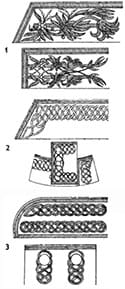

Шитье на мундирах гражданских ведомств:

1 — воротник и обшлага мундиров академиков и профессоров Медико-Хирургической академии,

2 — воротник и обшлага мундиров экстра-ординарных академиков и профессоров, адъюнктов и других чинов IV- VIII кл. Медико-Хирургической академии,

3 — воротник и обшлага мундиров чинов Медико-Хирургической академии XIX класса и ниже,

4 — воротник и обшлага Министерства внутренних дел,

S — воротник и обшлага Министерства путей сообщения,

6 — воротник мундира предводителей дворянства

7 — воротник чинов Министерства финансов,

8 — воротник Межевого ведомства,

9 — воротник мундира предводителей дворянства,

10 — воротник мундира ведомства Императорского двора,

11 — воротник мундира Собственной его императорского величества канцелярии,

12 — воротник мундира чинов телеграфного ведомства,

13 — воротник и обшлаг профессора Академии Художеств,

14 — воротник мундира гражданских чинов I—IV классов,

15 — воротник мундира егермейстеров, обер-егермейстеров, шталмейстеров и обер-шталмейстеров,

16 — воротник мундира члена Государственного Совета,

17 — воротник мундира камергера и обер-камергера

18 — шитье на сенаторском мундире,

19— шитье на мундире камергера и обер-камергера,

20 — шитье на мундире егермейстера, обер-егермейстера, шталмейстера и обер-шталмейстера XVIIIв.

Особого рода знаки различия были у некоторых придворных кавалеров

и дам. Обер-камергеры и камергеры с 1762 г. носили на фалде

кафтана большой металлический ключ общего для всех вида. С 1834 г.

золоченый ключ, увенчанный двуглавым орлом, камергеры носили

на левой фалде мундира на банте из голубой ленты, а обер-камергеры

— на правой фалде на золоченом шнуре с кистями. У гофмейстерин,

статс-дам и камер-фрейлин на левом плече крепилась небольшая

овальная миниатюра императрицы на банте из голубой ленты, а у фрейлин

на таком же банте был усыпанный бриллиантами «шифр» — увенчанный короной вензель императрицы.

О принадлежности к государственной службе свидетельствовала

кокарда на головном уборе. На треугольной шляпе была большая матерчатая

кокарда-розетка под петлицей, как у военных. В 1857 г. на околыш

фуражки, а затем на кепи и шапки вводится маленькая круглая металлическая

кокарда, в 1876 г. перемещенная на тулью фуражки. У лиц, носивших

форменную одежду, но не бывших на государственной службе

(студенты, лица, служившие по вольному найму и пр.) кокарды не

было, но на головных уборах помещалась арматура по специальности.

Шитье на мундирах в придворном ведомстве регламентируется в

1811 г., в гражданских ведомствах — с 1831 г. В 1834 г. окончательно

установлено 10 разрядов гражданского шитья на мундирах по должностям

(в Мариинском ведомстве — 6 разрядов, в военном — 5; здесь

высший разряд был аналогичен четвертому общегражданскому и дополнялся

наплечными знаками различия).

В X разряде (чины X—XIV кл.) был приборного цвета шитый кант на воротнике,

в IX — кант на воротнике и обшлагах,

в VIII — кант и половинное (только спереди) шитье на воротнике, в VII — кант на воротнике и обшлагах и половинное шитье на воротнике,

в VI — половинное шитье и кант на воротнике и обшлагах,

в V — кант и полное шитье на воротнике и обшлагах,

в IV — кант на воротнике, обшлагах и карманных клапанах и полное шитье на воротнике и обшлагах,

в III — кант по борту, воротнику, обшлагам, фалдам и клапанам и шитье, в том числе по борту в один ряд;

в II — то же, и шитье по борту в два ряда,

в I — то же, но шитье по борту в три ряда, а также под воротником на спине, по швам, на фалдах, карманных клапанах и под ними;

На мундирах благотворительных учреждений

императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны у высших лиц,

включая почетных опекунов и членов попечительных советов, шитье на

рукавах располагалось в виде шевронов в 4 ряда, закрывая руку до локтя.

У генерал-губернаторов шитье в форме завитков растительного орнамента

(как в Сенате), окаймленное зигзагообразной лентой, размещалось

на бортах, обшлагах, клапанах на фалдах и на воротнике,

у губернаторов — на воротнике, обшлагах и клапанах,

у вице-губернаторов такое же, но упрощенное шитье также было на воротнике, обшлагах и клапанах.

Шитье I разряда имели также первые чины Двора,

II — вторые чины Двора и камергеры,

III — сенаторы; у членов Государственного Совета шитье I—III разрядов по чинам.

У камер-фурьеров на воротнике и обшлагах был шитый кант и половинное шитье,

на карманных клапанах — кант и шитье, на бортах широкие шитые петлицы в виде

лавров с розеткой, на фалдах и поясном шве — кант.

У придворных служителей парадная одежда обшивалась широким золотым галуном с

вытканными на нем черными двуглавыми орлами и камер-лакеи на

парадной ливрее имели, кроме того, золотой эполет на левом плече.

На шляпах в I разряде было шитье по полю в три ряда и два широких шитых галуна поперек поля,

во II разряде — шитье в два ряда и два галуна; в I и II разрядах на шляпе был также белый плюмаж.

На шляпах III разряда шитье по полю в один ряд и две широкие черные муаровые ленты с золотыми галунами по кромкам поперек поля.

В V разряде была шитая галунная петлица,

в VI — гладкая галунная петлица.

На камер-юнкерской шляпе был черный плюмаж и две черные муаровые ленты поперек поля, окаймленные узкими галунами.

Рисунок шитья в гражданских ведомствах был разнообразным и

иногда изменялся. Это обычно были завитки растительного орнамента

(брандебуры), как у сенаторов, чиновников Сената и в Синоде, дубовые

и масличные ветви, окаймленные зубчатым бордюром в Государственном

Совете, дубовая ветвь с желудями в канцелярии Комитета

министров, которая в Собственной Его Императорского Величества

канцелярии дополнялась зубчатым бордюром.

В МВД шитье представляло чередующиеся колосья с васильками, как и в Департаменте

духовных дел и Императорском Человеколюбивом обществе, но у чинов

местных учреждений МВД это были завитки растительного орнамента

и борт в виде ленты зигзагом.

В Министерстве полиции это была волнистая лента и шитый

борт по краю, в Министерстве иностранных дел

масличные ветви, а в Главном управлении торгового мореплавания и

портов — якорь и скрещенные жезлы, обвитые миртовыми ветвями.

Масличная и дубовая ветви чередовались на шитье Министерства юстиции,

а в межевом ведомстве масличная ветвь окаймлялась бордюром в виде цепи.

В Министерстве государственных имуществ

употребляли дубовые листья и букетики колосьев и васильков, но у

межевых чинов этого ведомства была тонкая дубовая веточка, обвитая лентой.

Чины Государственного контроля имели шитье в виде

дубовых листьев с сухими веточками, а в ведомстве путей сообщений

с 1809 г. клеверные литья, окаймленные цепью, с 1828 г. — чередующиеся листья дуба и клевера.

На вицмундирах придворных чинов и кавалеров с 1811 г. были

широкие двойные галуны на груди в девять рядов (с 1855 г. в 14 ря-

дов, на груди и полах), на воротнике в один ряд, на рукавах выше

обшлага углом вниз — в три ряда, на фалдах — в четыре ряда. В шталмейстерской

и егермейстерской частях на вицмундирах с 1811 г. было

шитье на воротнике, обшлагах и карманных клапанах в виде извилистой

ленты с чередующимися пучками листиков в один ряд, какое употреблялось

и на мундирах, а с 1855 г. — на воротниках и обшлагах генеральских галун.