Священные предметы и сосуды

Храм — специально устроенное здание для совершения богослужения;

в православии храмы именуются также церквами. Главный храм

города называется собором; если у каждого храма (кроме монастырских)

есть свой приход, свой круг паствы, то собор собирает молящихся со

всего города, не имея особого прихода. В больших городах могло быть

несколько соборов. Поскольку крупные города являлись (и сейчас

являются) центрами епархий — церковно-административных округов,

возглавляемых архиереями, то местный собор (или один из соборов)

имел значение кафедрального, и торжественные богослужения в нем

проводил сам епархиальный архиерей. Среди построек религиозного

назначения выделяются также часовни и молельни.

Часовня, как это следует из самого названия, предназначена для особого вида

богослужения — часов; точнее, в ней можно совершать все виды богослужения,

кроме литургии, поскольку в часовне нет престола. Молельня же

обычно — специальное помещение в жилом или общественном здании

для индивидуальной молитвы верующих, также не имеющее престола.

Отличие храма от часовни или молельни в наличии престола,

на котором совершается литургия.

План храма.

Не углубляясь в особенности русской храмовой архитектуры,

которая, развиваясь, постоянно видоизменялась на протяжении веков,

отметим только некоторые ее черты, отличающие внешне православные храмы

от католических и протестантских. Храмовые постройки

были переняты христианским миром у языческого Рима. На Западе

использовалась базилика — удлиненная постройка из трех-пяти продольных

кораблей-нефов, перекрытых сводами. На Русь из бывших

провинций Римской империи, точнее из византийских малоазиатских

провинций, пришел храм с центрической организацией пространства

из вэаимнопересекающихся трех продольных и трех поперечных кораблей,

в результате чего храм перекрывается особыми крестовыми сводами.

Он так и называется — крестово-купольный храм. В дальнейшем

использовались и иные типы сводов, но центрическая организация

храма сохранялась столетиями. В XVII в. к храмам стали пристраивать

с запада удлиненный объем — трапезную, что увеличивало их

вместимость. Примерно тогда же появилась колокольня, примыкающая

с запада к трапезной. С востока к храму примыкают полукруглые

абсиды, где размещается алтарь. Возле входа к храму может

примыкать открытая или крытая возвышенная площадка — паперть. С нее

двери ведут в притвор — самую западную часть храма, его преддверие;

нередко притвор располагается под колокольней. В притворе могут

совершаться литии, служиться сорокоусты, совершаться крещение.

В притворе стоит невысокий стол с распятием и подсвечником —

канунник. Перед ним совершаются панихиды и другие подобные

богослужения.

В восточной части храма, перед иконостасом, отделяющим алтарь,

находится невысокое возвышение в одну-две ступени — солея,

занимающая все пространство от стены до стены. По краям ее, у стен,

невысокими перилами отгорожены клиросы, где во время богослужения находится хор.

В центре солеи, напротив царских врат — небольшой, обычно

полукруглый выступ — амвон. При богослужении на нем находятся

священник и диакон, а на его ступенях — причетники. С амвона про-

износятся ектеньи, читаются Евангелие и проповеди. Перед амвоном

стоит узкий высокий столик с покатой столешницей — аналой, или

налой, на котором лежит праздничная икона, посвященная данному

дню. Такие аналои могут находиться в других частях храма; на них для

удобства кладут богослужебные книги. Над амвоном, примерно по-

середине храма висит паникадило — большой светильник со множеством

свечей (лампад), зажигаемых в торжественные моменты богослужения.

Перед наиболее чтимыми иконами в храме стоят большие

подсвечники — кандила. Если в кандиле находится от 7 до 12 свечей,

он называется поликандило, если больше — паникадило.

Обычно посреди кандила стоит большая свеча в виде пустотелого стеклянного,

фарфорового или металлического цилиндра, наверху которого помещена

лампада с маслом; в некоторые дни оно употребляется для елеопомаэания

на всенощной. По краям у клиросов укреплены хоругви —

фигурные металлические или парчовые полотнища с двумя языками;

на них изображения Иисуса Христа, Богородицы, святых; их древки

увенчаны крестами. Хоругви используются при крестных ходах и в

некоторых других случаях.

В крупных соборах или в монастырях, где покоятся мощи святых,

недалеко от иконостаса, но в доступном для верующих месте

установлена рака — монументальный продолговатый ларец, роскошно

отделанный, нередко серебряный, куда помещен гроб с мощами. Рака

стоит на возвышении, под орнаментальным металлическим балдахином

и закрывается металлической же, серебряной или златокованой

ризой с открытым или закрытым ликом святого и открытой его рукой

для целования. Если мощи лежат под спудом, то есть закрытые,

поверх раки находится живописное или живописно-металлическое

изображение святого, накрытое покровом из парчи, или бархата.

Иконостас.

Основную часть храма от алтаря отделяет иконостас — более или

менее высокая перегородка из нескольких рядов икон. В русской пра-

вославной церкви к XV в. сложился высокий иконостас из пяти ря-

дов икон, называемых чинами. Иконы устанавливаются

на горизонтальных брусьях — тяблах. Иконостас прорезан тремя дверями.

Центральные, ведущие в алтарь к престолу, называются царскими вратами.

Они не до верха закрыты двумя створками, на которых изобра-

жена в верхней части сцена Благовещения, а ниже — четыре Еванге-

листа или их символы. Левые, северные двери ведут к жертвеннику;

по канонам на них изображен архангел Михаил, Архистратиг, пред-

водитель небесного воинства. Правые, южные двери ведут в дьяконник

или ризницу; по канону на них должен быть изображен кто-либо

из святых диаконов, например, архидиакон Стефан. Эти двери про-

резаны в самом нижнем чине, называемом местным, так как в нем

около царских врат стоит местная икона, одноименная самому храму.

Здесь же непременно находятся иконы Спасителя и Богородицы. Остальные

иконы местного чина могут быть любыми.

Над царскими вратами расположена икона Тайная Вечеря. Она как

бы является частью второго чина. Вторым же может быть чин праздничный,

с иконами, посвященными церковным праздникам, которых должно

быть не менее двенадцати, по числу великих праздников,

либо чин деисусиый. «Деисус» по-гречески означает моление.

В центре чина находится изображение Спаса Вседержителя, Судии, а по

сторонам в позах моления ему предстоят Богородица, Иоанн Предтеча,

архангелы Михаил и Гавриил и апостолы. Третий чин — пророческий.

Обычно в центре его находится икона София — Премудрость

Божия, а по сторонам со свитками в руках — пророки. Самый верхний,

пятый чин — праотеческий. В центре его икона Троицы

Новозаветной или Отечество, а по сторонам ее — изображения праотцов.

Венчает иконостас распятие.

В XVIII в. в связи с европеизацией русской культуры иконостасы

на западный манер стали понижаться, иногда включая, и то в

усеченном виде, всего два чина — местный и деисусный.

Царские врата кроме створок прикрываются еще и алтарной завесой — тканью,

скользящей на кольцах по металлическому пруту со стороны алтаря.

Во время богослужения, в зависимости от его вида, в

определенные моменты она то открывается полностью, то наполовину,

то закрывается. Закрывается завеса на богослужениях печальных,

покаянных — малой вечерне, повечерии, полунощнице и так далее,

а открывается на богослужениях радостных, торжественных: утрене,

литургии, причем на литургии преждеосвященных даров она открыта

наполовину.

В ризнице, называемой также сосудохранительиицей, хранятся

необходимое церковное имущество, богослужебные книги и т.д.;

здесь переодевается в богослужебное облачение духовенство. Из

имущества здесь хранятся, например, кропильница — сосуд для святой

воды, куда погружается кропило, имеющее вид небольшого веничка

или кисти, которым при обрядах и богослужении диаконы окропляют

верующих или предметы святой водой, погружая его в кропильницу;

кадило или кадильница — металлический сосуд с крышкой,

подвешенный на соединенных вверху цепочках; в него помещают угли и

крупицы ладана на них, и когда диакон при каждении помахивает кадилом,

в отверстия его нижней части поступает воздух, угли разгораются и

ладан источает благовонный дым; кадило может иметь форму мини-

атюрного храма или храмовой главы. Старообрядцы вместо кадила

используют кацею — продолговатую открытую или закрытую чашечку

на деревянной ручке. Старообрядцами используется при богослуже-

нии также особый предмет — кандия, медная чаша на ножке с поддо-

ном; в первый день Пасхи при чтении Евангелия в нее мерно ударяют

небольшим железным язычком.

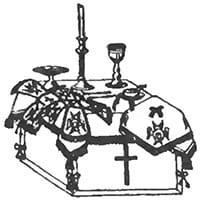

Престол в срачице.

Престол.

Жертвенник.

За иконостасом, в восточной части храма, в абсидах — трех или бо- лее полукруглых пристройках, находится алтарь — «жертвенное место», священная часть храма. В алтаре расположены престол, жертвенник, горнее место; здесь хранятся некоторые священные сосуды и предметы и совершается основная часть богослужений. Вход в алтарь женщинам запрещен. На случай, если в храме в один день служится две литургии, в южной части абсиды устроен второй престол, отделенный от централь- ного стеной и именующийся приделом или параекклесией; дьяконник в этом случае переносится в северную абсиду, а жертвенник ставится в центральной части, близ главного престола.

1 - Дискос

2 - Звездица

3- Ковш для причастия.

1 - Потир

2 - Лжица

3 - Копие

Обычно жертвенник — квадратный стол, на котором совершается проскомидия, стоит в северной части алтаря, у стены. На нем находятся священные сосуды — дискос и потир. Дискос — плоское круглое блюдо на ножке с поддоном; на нем изображен Иисус Христос. На дискос и помещаются просфоры, а чтобы они не сдвинулись, сверху на него ставят эвездицу — две небольших металлических дуги, пересекающихся между собой и скрепленных вверху винтом. Она сим- волизирует Вифлеемскую звезду, явившуюся при рождении Христа.

Воздух.

Покровец.

На звездицу сверху накидывается покров — крестообразный

или прямоугольный кусок ткани, расшитый изображениями креста, херувимов,

украшенный бахромой и кистями; он символизирует то пространство,

в котором появилась Вифлеемская звезда. Таким же покровом

накрывается и потир — глубокая металлическая чеканная чаша

со священными изображениями, на ножке с поддоном. Сверху дискос и

потир накрываются большим покровом, или воздухом, на котором

изображена сцена Положения во гроб. Покровы и воздух также

символизируют пелены, которыми было повито тело Христа при рождении

и положении во гроб. При совершении проскомидии употребляется

также копие — небольшой ромбический нож на длинном черенке,

напоминающий копье, которым римский воин пронзил бок Иисуса

Христа. Здесь же находится лжица — небольшая ложечка с длинным

тонким черенком, увенчанным, как и копие, крестом; она употребляется

при причастии. На престоле лежит также губка для оттирания

сосудов, напоминающая о той губке, пропитанной уксусом, которую

поднесли распятому Христу, чтобы усугубить его мучения. Здесь и

корчик, небольшой ковшик с ручкой, увенчанной крестом, для

вливания воды и вина в потир и вынесения причастия.

В алтаре также хранится плащаница — большой льняной или

шелковый платок с изображением тела Иисуса Христа в натуральную

величину в том виде, в каком оно было снято с креста и положено во

гроб. В Великую пятницу плащаница при особом обряде выносится

на середину храма для поклонения и находится там до пасхальной

полунощницы. В алтаре же хранится выносная икона на длинном

древке и большой застекленный, увенчанный крестом фонарь на длинной

рукояти, символизирующий Вифлеемскую звезду; они используются

при крестных ходах.

В средней части алтаря, напротив царских врат находится престол,

имеющий форму квадратного стола. При освящении храма он облекается

в одежды: нижнюю, или срачицу, из белого полотна, и верхнюю,

индитию, также светлую, чаше всего парчовую, украшенную бахромой

и кистями, расшитую по углам изображениями серафимов, а по бокам —

крестами; индития символизирует Славу Божию, а срачица — пелены,

которыми было повито тело Христа. По кромкам индития обшита серебряными

с кистями веревками и завязывается завязками, что символизирует

узы Христа, схваченного солдатами.

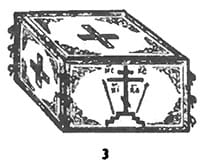

Дарохранительница.

Дароносица

Напрестольный крест

Под престолом в небольшом углублении в полу при освящении

храма помешается ковчежец — небольшой ларец с частицами

священных мощей. Над престолом высится киворий или сень

— большой балдахин в виде шатра, увенчанный крестом. Под киворием над

престолом висит изображение Святого Духа в виде серебряного голубя.

На престоле находятся антиминс, дарохранительница, дароносица, напрестольные

крест и Евангелие и мирница. Антиминс, или вместопрестолие,

— это большой шелковый или льняной платок. В средней его части изображена

сцена Положения во Гроб, сверху и снизу —

тексты молитвы и свидетельство об освяшении храма, слева и справа —

орудия страстей Господних, а в углах, на пересечении каемок — еван-

гелисты. В антиминс вшивается частица мощей какого-либо святого.

Литургия совершается только на антиминсе. Для сохранности антиминс

заворачивается в другой шелковый платок — илитон,

символизирующий плат (сударь), которым была повита глава Иисуса Христа

при положении во гроб. Напрестольное Евангелие, используемое во

время богослужения, — большое, в ценном металлическом переплете

с изображениями евангелистов. Обычно богато украшен и золотой

напрестольный крест, лежащий или поставленный на небольшой ножке

с поддоном. Дарохранительница — это священный ковчег (ящик) в

форме маленького храма, увенчанного крестом; в ней хранятся Свя-

тые Дары для причащения больных, либо для совершения литургии

преждеосвященных Даров. Касаться ее могут только священник и

диакон. Делается она из золота, серебра, в крайнем случае из олова.

Дароносица — маленький ковчежец, в котором переносятся Святые

Дары для причащения на дому больных или умирающих. При перенесении

она помещается в особую сумку, шелковую или бархатную, с

нашитым спереди крестом, и вешается на ленте на шею священника,

идущего только в сопровождении причетника. В дароносице находятся

миниатюрные потир, лжица, копие, губка.

Особые священные предметы используются дополнительно при

архиерейском богослужении. Прежде всего это дикирий и трикирий —

подсвечники с двумя и тремя свечами, сходящимися концами или даже

перекрещивающимися. Они символизируют двойственную, богочеловеческую

природу Христа и Св. Троицу. При богослужении

архиерей стоит на орлецах — небольшом овальном коврике

с изображением города и парящего над ним орла, символе горнего,

возвышенного парения духа. Святые дары при архиерейском богослужении

осеняются рипидами — укрепленными на длинных тростях дисками с

изображением серафимов и сияния вокруг.

За престолом стоят семисвечник — большой высокий подсвечник с

семью рожками для свечей, расположенными в одной плоскости, а

за ним — большой запрестольный крест на подставке. На восточной

стене в алтаре находится большая икона или фреска, изображающая

Иисуса Христа, Богородицу или какое-нибудь важное событие, в

память которого освящен храм. Это запрестольный образ. Под ним

может располагаться фресковое изображение таинства Евхаристии при

участии Иисуса Христа и апостолов. А внизу, на уровне пола — воз-

вышенное горнее место с креслами для архиерея и священников,

присутствующих или участвующих в богослужении.

Православное духовенство обладает характерным обликом, отли-

чающим его от мирян, а также духовных лиц иных вероисповеданий.

Этот облик формируется преимущественно одеждой особого покроя —

облачением. Эта одежда чрезвычайно разнообразна и

составляет несколько комплектов: для повседневного ношения и для богослужения,

для причетников, диаконов, иереев, архиереев, а также для монашества.

Однако прежде, чем изучать облачение, следует усвоить структуру духовенства.

Православное духовенство делится на черное, монашествующее, и

белое, служащее в храмах. В свою очередь белое духовенство делится

на церковнослужителей и священнослужителей. Церковнослужители,

не имеющие духовного сана, только сослужают, помогают в храме

священнослужителям. Это так называемые дьячки, пономари, или причетники, чтецы.

Высшей ступенью для церковнослужителя, обычно

готовящегося к рукоположению в сан, является ипподиакон.

У священнослужителей, при рукоположении воспринявших сан, различаются три степени священства.

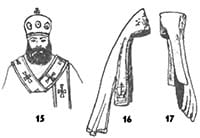

1 — диакон,

2 — иерей,

3 — архииерей в богослужебном облачении

4 — архииерей в мантии,

5 — иподиакон,

6 — великосхимник

7 — диакон в рясе,

8 — послушник,

9 — послушница

10 — монахиня,

11 — монах,

12 — дьячок.

Первая степень священства — диаконская. Диакон или дьякон помогает

священнику при богослужении, но сам его совершать не может,

поскольку на нем нет благодати. Дьяконы могут возводиться в

сан протодиакона и архидиакона. В диаконской степени священства

могут быть и монахи, называющиеся иеродиаконами и участвующие в

богослужении в монастырских храмах.

Вторая степень священства — пресвитерская. В нее входят иереи,

или священники (попы), протоиереи, и протопресвитеры.

Обладая благодатью, они совершают все богослужения и большинство таинств.

Богослужение в монастырских храмах обычно совершают монахи, ру-

коположенные в иереи — иеромонахи.

Третья степень священства — архииерейская. В ней находятся епископы, архиепископы,

митрополиты и патриархи. По традиции в русской

православной церкви в архиерейскую степень священства возводится

только черное духовенство — монахи.

Первой ступенью к монашеству является послушничество. Послушник,

исполняющий в монастыре различные послушания (труды), может

в любое время покинуть монастырь. В старину послушники назывались

бельцами, а послушницы женских монастырей — белицами.

Послушник, готовящийся к постриженью в монахи, жалуется в рясу

и называется рясофором. После обряда пострижения рясофор

становится новоначальным монахом, облачаясь в монашеские одежды.

Следующая ступень — малосхимник, прошедший обряд пострижения

вторично. И третья, высшая ступень монашества — великосхимник, в

просторечьи именуемый просто схимником или схимонахом.

В старину все монахи назывались чернецами, а монахини — черницами.

Возглавляет монастырскую братию настоятель, игумен.

Крупнейшие монастыри возглавляют настоятели, имеющие почетный сан

архимандрита..

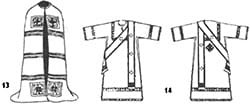

1 - подрясник

2 - ряса

3 - подризник

4 - риза.

Общей для всего духовенства частью костюма является подрясник.

Это длинная, до пят, суженная в талии и расширяющаяся книзу одежда

с узкими длинными рукавами с манжетами, распашная, без воротника.

Для послушников это единственный вид одежды; они носят подрясники,

подпоясав их широким кожаным, или «усменным», поясом.

Подрясник — единственный вид повседневного, а иногда и богослужебного

облачения для причетников. У послушников и монахов подрясник

непременно черный. Монахи под подрясник надевают грубую рубаху —

власяницу, а под нее, на тело — параман (параманд), особым образом

сплетенную из шерстяных нитей перевязь, крестообразно охватывающую

тело; на груди и спине концы перевязи соединяются с четырехугольными

«платами» с изображением креста. Это напоминание о железных веригах,

которые некогда носились монахами для умерщвления плоти,

тяжелых железных досках, крестообразно соединенных цепями.

Вне домашней обстановки священнослужители и монахи поверх

подрясника носят рясу; ее надевают также рясофоры. Это длинная,

до пят, в талию, сильно расширяющаяся книзу двубортная распашная

одежда без воротника или с низким воротником-стойкой, с

расширяющимися книзу длинными рукавами, закрывающими кисти рук;

для удобства их либо подворачивают, либо поддергивают. Ряса

застегивается на левую сторону на несколько обтянутых тканью пуговиц

у воротника и на талии; полностью она застегивается на крючки. Ряса

может иметь по бокам потайные карманы. У монахов ряса черная, у

белого духовенства может быть других цветов, но темных.

Старообрядческие монахи по плечам надевают, кроме того, иночество, пелерину.

5 — пояс,

6 — поручи,

7 — епитрахиль,

8 — стихарь.

9 — палица,

10 — набедренник,

11 — саккос,

12—орарь.

13 — мантия,

14 — двойной орарь.

Малосхимники и великосхимники поверх рясы «на выход» для уча- стия в богослужении и в прочих торжественных случаях надевают широкую длинную мантию, закрывающую все тело до пят. Великосхимники под мантию надевают на шею аналав — расшитый белыми нитями длинный широкий кусок ткани. На нем изображается распя- тие с орудиями мучения и сопровождающие его надписи и молитвы. Монахи на голове носят клобук. До середины XVII в. он имел вид мягкого сферического колпака с тремя короткими закругленными лопастями-воскрилиями. В дальнейшем такой клобук сохранили старообрядцы и патриархи. В 1656 г. был принят жесткий цилиндрический клобук, точнее камилавка, невысокий цилиндр без полей, на которую надевалось черное креповое покрывало, намет, с длинными воскрилиями, из которых заднее было значительно шире и длиннее и сшивалось внизу наподобие мешка. В XVIII в. клобук слегка сужи- вался кверху, с конца XVIII в. стал принимать форму правильного цилиндра, но до середины XIX в. еще встречались суживающиеся клобуки. Во второй половине XIX в. клобук стал все чаше немного расширяться кверху. У митрополитов клобук белый. Во второй поло- вине XVIII в. митрополитам, а с 1783 г. и архиепископам в качестве награды стали давать на клобук небольшой бриллиантовый крестик, который в дальнейшем превратился в отличительный знак этих двух санов. У патриархов клобук белый, старинной формы в виде сферического колпака с короткими закругляющимися воскрилиями; на очелье и концах воскрилий патриаршего клобука золотом вышиты серафимы, а на макушке укреплен стоячий бриллиантовый крестик.

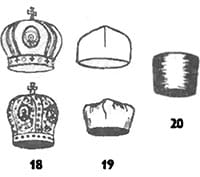

15 — омофор,

16 — куколь,

17 — клобук,

18 — митра,

19 — скуфья,

20 — камилавка.

21 — наперсный крест,

22 — кадило,

23 — лестовка.

Великосхимники покрываются глубоким остроконечным капюшоном,

кукулем послушания, с длинными, как у обычного монашеского

клобука, воскрилиями. Кукуль послушания спереди и по воскрилиям

расшит изображениями креста на Голгофе, в окружении орудий страстей

Господних, и текстом молитвы Иисусовой. Рясофоры носят только камилавку.

Монахини под клобук надевают апостольник - плотный

платок, охватывающий голову, плечи, спину, грудь, застегивающийся

под подбородком, а спереди на клобуке у них крепится небольшой

черный вуаль — наметка, чтобы закрывать лицо при посторонних.

Послушницы носят белый апостольник, монахини — черный. Вся

одежда монахов — черного цвета.

Послушники, монахи, свяшеннослужители и церковнослужители

в повседневном обиходе покрывают голову скуфьей, невысокой

черной шапочкой с округлым четырехугольным, сходяшимся ребрами

верхом. Для диаконов и священников с 1797 г. в качестве награды

дается скуфья из фиолетового бархата; диаконы в храме скуфью

надевать не могут, священники же наградную скуфью снимают только в

наиболее важные моменты богослужения. Это вторая награда

священника после набедренника. Как награда дается священникам и

бархатная, фиолетового цвета камилавка, надевающаяся во время

богослужения. Такая камилавка является непременной принадлежностью сана

протоиерея, а также архидиакона. Высшей наградой священников

является митра, обычный богослужебный головной убор архиереев.

Это жесткая полусферическая парчовая или металлическая шапка,

охваченная сверху двумя полуобручами, между которыми находятся

овальные эмалевые иконки; снизу митра также ограничена обручем.

Носится она только во время богослужения.

При отправлении богослужения духовенство носит особое облачение. Диаконы

надевают поручи — узкие нарукавники, стягивающиеся

шнурками, а на подрясник — стихарь, длинную широкую глухую

одежду с отверстием для головы и расширяющимися книзу короткими

рукавами. По подолу, на груди и кромкам рукавов нашиваются

ленты. Могут быть «пожалованы в стихарь» в качестве награды и

причетники; иподиаконы все носят стихари. На левое плечо во время

богослужения диакон накладывает орарь — длинную широкую,

украшенную крестами, обычно парчовую ленту. Во время богослужения

диакон берет Евангелие или совершает другие действия не открытой

рукой, но покрыв ее орарем; в определенные моменты богослужения

он воздевает конец ораря. В качестве награды диаконам жалуется

двойной орарь — более длинный, надевающийся наискось через левое

плечо так, что его концы свисают с плеча спереди и сзади. Такой двой-

ной орарь носят архидиаконы. Орарь — также принадлежность иподиаконов,

но надевается он особым способом, охватывая крест-на-

крест грудь и спину, а также талию.

Священники под облачение надевают подризник, покроем подобный

стихарю, но с узкими рукавами и прорезями под мышками. Делается он

из тонкой белой ткани и по подолу и горловине обшивается

лентами. На запястья также надеваются поручи с изображением крестов,

а талия опоясывается украшенным крестами широким поясом

с завязками сзади. На шею священник надевает епитрахиль,

подобную орарю, но вдвое длиннее, сшитую или соединенную на пуговицы.

Епитрахиль надевается под пояс. Сверх всех одежд надевается

риэа, или фелонь, — длинная широкая одежда без рукавов, с отверстием

для головы, закрывающая все тело, но имеющая широкий округлый

вырез спереди, ниже груди. Риза на груди и по кромкам обшивается атласными лентами.

С конца XVIII в. в качестве наград белого и черного духовенства были

введены набедренник и палица; палицей награждались архиереи, а на-

бедренником — игумены и протоиереи. С начала XIX в. набедренник стал

одной из низших наград священников, а одной из высших их наград с

середины XIX в. была палица. Набедренник представляет собой

прямоугольный кусок парчи с изображением креста, носящийся у правого бедра

поверх ризы на ленте через плечо. Палица — ромбический кусок парчи

с изобржением креста, подвешенный на ленте через плечо и украшенный крестом.

Палица надевается также через левое плечо, а набедренник в этом случае висит у левого бедра.

В 1797 г. в качестве награды священников был введен наперсный крест.

Это так называемый синодальный крест, восьмиконечный, с

изображением распятия, висящий на груди на цепочке из продолговатых

звеньев, соединенных двумя мелкими кольцами. Его можно

было носить и вне богослужения. С первой трети XIX в. его в качестве

награды стали давать также иеромонахам и настоятельницам женских

монастырей. Кроме синодальных наградных крестов наградой

служили и так называемые кабинетские кресты, жаловавшиеся из Кабинета

Его Величества, четырехконечные, украшенные орнаментом

и нередко увенчанные императорской короной, на цепи из одинарных

колец. Обычно их получали протоиереи. В 1818 г. священникам,

находившимся на полях сражений Отечественной войны 1812 г., были

даны в качестве награды бронзовые кресты на ленте ордена Св. Владимира,

с изображением бронзовой медали в память войны на перекрестье.

В 1856 г. такие же кресты на Владимирской ленте, но с иной

медалью, были даны священникам, участвовавшим в Крымской войне.

С 1884 г. дозволялось носить только один из наградных крестов. С

1896 г. всем иереям и иеромонахам дано право ношения наперсного

креста, серебряного восьмиконечного, с изображением распятия, на

простой цепочке, завязанной сзади на шее узлом.

Кроме того, с 1808 г. магистрам богословия стали даваться серебряные

четырехконечные кресты с концами равной длины, с ликом

Спасителя на перекрестье; они носились на короткой цепочке в петлице

воротника рясы. В 1814 г. были введены кресты для докторов

богословия, золотые, покрытые голубой эмалью, с золотым распятием,

носившиеся на груди на длинной золотой цепочке. С 1884 г.

серебряные кресты в петлицу рясы стали даваться кандидатам богословия,

а магистры в петлице стали носить золотые кресты. В 1885 г.

было разрешено ношение крестов аналогичной формы духовным

лицам — магистрам и докторам университетов.

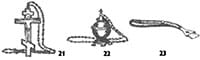

24 — дикирий,

25 — трикирий,

26 — посох.

27 — орлец,

28 — рипида,

29 — панагия.

Архиереи вне богослужений и торжественных актов, как монахи,

носят подрясники со скуфьями либо рясы с клобуками. При богослужении

они облачаются в подризник, епитрахиль, пояс, поручи, но вместо

набедренника у них на правом бедре висит палица, а риза заменяется

саккосом. Саккос похож на укороченный снизу и в рукавах стихарь,

так что из-под него видны подризник и епитрахиль. С боков и на рукавах саккос

разрезан, и вдоль разрезов нашиты небольшие бубенцы. По

постановлениям собора 1675 г. саккос принадлежал лишь патриарху и

митрополитам, а архиепископы и епископы при богослужении надевали,

как и священники, фелонь, но с 1705 г. саккос стал принадлежностью

богослужебного облачения всех архиереев. На плечах поверх саккоса

архиереи носят омофор — широкую украшенную крестами парчовую

ленту, охватывающую шею и свисающую с левого плеча спереди и сзади. На

голову по постановлению собора 1675 г. архиереи надевали епископскую шапку,

сферический колпак с меховым околышем, а патриарх — митру

со стоячим бриллиантовым крестиком. В начале XVII! в. право ношения митры

с крестом получили все украинские архиереи и даже игумены и великороссийские

архимандриты, а в конце XVIII в. митру, но без

креста, получили все российские архиереи и в качестве награды ее стали

получать знатнейшие протоиереи, крест же стал принадлежностью

митр только у митрополитов. Поверх саккоса на груди висят наперсный

крест и панагия — небольшой круглый, овальный или ромбический

образ Спасителя или Богородицы, украшенный филигранью и драгоценными

камнями. Собором 1675 г. архиереям было предоставлено на выбор

носить панагию или наперсный крест, но с 1742 г. они носили только

панагию. С появлением наградных синодальных и кабинетских крестов,

а также крестов докторов богословия у архиереев сочетание панагии и

креста стало довольно частым. Панагия служит также наградой для

архиереев и у митрополитов на груди иногда можно увидеть две панагии.

В некоторых случаях архиереи появляются в мантии — широкой,

очень длинной, со шлейфом и скрепленными верхними и нижними

углами. По постановлениям собора 1675 г. епископы имели красные

мантии, архиепископы зеленые, митрополиты голубые; цвет мантии

патриарха зависел от его усмотрения. В верхние и нижние углы пат-

риаршей мантии вшивались скрижали, парчовые прямоугольники с

изображением креста. Тёмнокрасные скрижали на черные мантии

получили и архимандриты некоторых знаменитых монастырей. В начале XVIII в.

на скрижалях мантий архимандритов некоторых знаменитых монастырей

стали изображаться святые — основатели этих монастырей. Вообще

в XVIII в. у некоторых архиереев имело место

разнообразие мантий, дарившихся им монархами, вплоть до фиолетовых

мантий с красными скрижалями. С начала XIX в. установилось

единообразие мантий и скрижалей. На груди и внизу, у углов, в

мантию вшиваются парчовые скрижали — вставки прямоугольной формы

с изображениями крестов или святых в орнаменте. На груди, подоле

и посередине тела на мантию нашиваются двойные атласные ленты —

струи или истоки. Поверх мантии на шею, а вне

богослужения в торжественных случаях и поверх саккоса надевается более

короткий омофор, и концы его свисают на грудь.

В знак пастырской власти священникам, настоятелям монастырей

и архиереям принадлежит посох. Священнический посох представляет

собой простую высокую трость с набалдашником. У игуменов посох

завершается небольшой перекладиной. Архиерейский посох завершается

перекладиной в виде двух переплетающихся змей с поднятыми и

направленными навстречу друг другу головами, между которыми

утвержден небольшой крест. В торжественных случаях рукоять архиерейского

посоха украшается сулоком, куском парчи с бахромой,

украшенным крестами, с двумя лентами, на которых также изображены кресты.