Иллюстрация из книги Олеария

"Описание путешествия в Московию".

известной со времен Олеария.

Минувшим летом (1904) я посетил между прочим древнейшую святыню луговых черемис—жилище кереметя Чумбулата, которую впервые увидал в 1881 году,

экскурсируя среди черемис Уржумского и Яранского уездов.

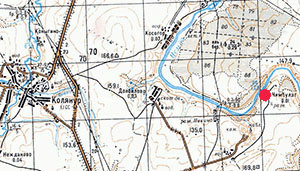

Жилище Чумбулата, или — как его называют русские, — Чумбулатов камень, есть ничто иное, как высокий утес на берегу р.Немды в Яранском уезде

Вятской губ., близ дер. Чумбулатовой, Колянурской волости, в полуверсте от названной деревни, вниз по течению реки.

Кто ж такой этот Чумбулат?

Среди представителей злой семьи Кереметя, являющегося, собственно говоря, собирательным именем, Чумбулат занимает первое место и внушает черемисам

наибольший ужас, требуя себе большего почета, чем все остальные кѳремети, вместе взятые. Чумбулат известен решительно всем черемисам, но в разговоре

никогда не называется этим именем. Обыкновенно, уржумские черемисы зовут его Немды кýрÿк кугуза — "дедушка Немдинской горы", или

Кур'к умбал керемет — "на горе живущий Кереметь", красноуфимские черемисы — Кугу jынг— "великий человек", а все остальные черемисы—просто Курÿк

кугуза (или кугузя ) — "горный дедушка". Черемисы состоят постоянно в неоплатном долгу у Чумбумата и приносят ему каждогодно жертвы по обещанию, а

через два года в третий всенародно молятся ему в роще, посвященной его имени в каждом районе, причисленном к одному кюсото (роща в честь добрых богов) и состоящем, примерно,

из 10 деревень. Почитание Чумбулата у черемис есть остаток горнего культа, столь распространенного у народов монгольской и урало-алтайской группы. Но здесь мы видим ту

особенность, что черемисы поклоняются под видом "горнего дедушки" не верховному доброму Богу — Юме, а злому Кереметю, чего, казалось бы, не должно быть; возвышающийся над

равниною каменный утес скорее всего должен был вознести мысли молящегося к небу, а между тем черемисин приносит жертву божеству чисто земного происхождения, относящемуся

к категории предков. Нижеприводимая легенда черемис помогает разъяснению дела.

Черемисы рассказывают, что давно когда-то был у них славный, могучий богатырь Чумбулат. Вооруженный с головы до ног, появлялся он на коне среди черемис всякий раз, когда

неприятель грозил им нападением. Скромный и незаметный в домашнем быту, Чумбулат страшен был врагам и всякий раз быстро сокрушал их. Долго жил он на свете, оберегая черемис

от врагов, но наконец пришла пора и ему умирать. Плачущие черемисы собрались вокруг него. "Не плачьте, говорил он им: я и мертвый буду вам помогать против неприятеля. Когда

вам придется плохо, подойдите к моей могиле и громко скажите: "Чумбулат, вставай! Неприятель пришел!.. И я встану оборонять вас... Умер Чумбулат. Торжественно похоронили его

черемисы на высокой горе, в полном вооружении и на коне, устроили богатые поминки и горько оплакивали своего богатыря.

Прошло мирно некоторое время, но вдруг неожиданно появился сильный враг. Вспомнили черемисы о своем богатыре, побежали к горе и начали громко звать его: "Чумбулат, кынял!

тушман толэн!” (Чумбулат, вставай! Неприятель пришёл!)... Раскололась гора, появился оттуда Чумбулат на коне и бросился на врагов. Быстро привел он в беспорядок неприятельское

войско, рубил и топтал обезумевших врагов. А когда неприятель исчез, Чумбулат вернулся к своей горе: она раскрылась перед ним и поглотила его вместе с конем.

Так прошло много времени, и всякий раз Чумбулат выручал своих единоплеменников из беды.

Однажды ребятишки подсмотрели, как старшие вызывают на помощь себе Чумбулата. Начали они играть в войну, подбежали к горе и давай звать Чумбулата, а сами попрятались. Треснула

гора, выехал Чумбулат на коне, в полном вооружении. Смотрит перед собой—нет неприятеля! Глянул направо—пусто,- налево—нет никого... Тихо поехал он к горе и исчез.

Мальчишкам страсть это понравилось; они не замедлили повторить подобную игру. Опять выехал из горы Чумбулат и, не видя врага, с заметным неудовольствием покачал головой,

сердито повернув коня к горе. Озорной детворе мало показалось и этого: она в третий раз обеспокоила богатыря. Затряслась земля, с грохотом треснула гора и выехал оттуда

разгневанный Чумбумат, а неприятеля и помину нет; только все окрестные черемисы сбежались на шум. Увидал их Чумбулат и кричит: "Не цените вы моих трудов, черемисы! Я вас

спасал от всякого врага, а вы надо мной издеваться начали, понапрасну меня тревожить! За это буду я теперь не защитником вашим, а лютым врагом: не оборонять буду вас от врагов,

а сам стану всячески вредить вам, во всякое время и во всяком деле. И всякая молитва, всякая жертва только на один раз спасет вас от моего гнева! Будете вы меня помнить!..

Повернул Чумбулат своего коня и пропал в горе...

Плохо стало теперь черемисам; Чумбулат начал посылать на них одну беду за другою: то неурожай, то мор на людей, то болезнь на скотину. Начались войны то с татарами, то с

вотяками, то с русскими, и некому стало заступиться за них. Начали теперь черемисы молиться Чумбулату, как богу, приносить жертвы; но озлобившийся Чумбулат избавляет черемис от

беды только за хорошую жертву, а на плохую и не смотрит: подавай ему жеребца! Каются теперь черемисы, что сами виноваты, если Чумбулат из защитника обратился в злейшего

врага их: не надо было ребятишкам давать воли...

Такова черемисская легенда о злом Чумбулате. В простейшем виде создалась она, очевидно, очень давно, и в первоначальной редакции сообщала, быть может, только предание о славном

богатыре, а когда минули времена независимости, наступило владычество сначала татар, потом русских, этого богатыря сделали черемисы виновником своих невзгод.

Древнейшее известие о Чумбулатовом камне находим мы у известного путешественника XVII столетия Олеария, но никто не обращал внимания на это известие, и Чумбулатов камень не

останавливал на себе внимания этнографа, хотя урочище это лежит в незначительном расстоянии (4 версты) от уржумско-яранского почтового тракта. Камень этот пользовался особенным

почитанием черемис очень долгое время—вплоть до 80-х годов истекшего столетия. Но еще большим почтением пользовалось это место во времена Олеария.

"Милях в 40 на юг от Казани, говорит он, в одном болотистом месте течет река, которую (черемисы) называют Немда (Nemda) и к которой они ходят на поклонение и для приношения

жертв; они говорят: кто приходит туда и не приносит никакой жертвы, тот должен зачахнуть до смерти, или высохнуть; ибо они полагают, что там, и в особенности у реки Шокшем,

текущей верстах в 10 от Немды, черт имеет свое местопребывание. Речка эта не глубже двух локтей, протекает между двумя горами и никогда не замерзает.

Черемисы питают к ней большой страх, ибо думают, что кто из их племени приходит к этой речке, тот тотчас же умирает; русские же без всякого опасения ходят к этой речке и

мимо нее.

Черемисы приносят иногда жертвы и Богу, убивают лошадей, коров и овец, натягивают шкуры их на колья, варят тут же мясо, берут его полное блюдо в одну руку, а чашу с медом

или другим каким напитком в другую, бросают и выливают то и другое в огонь (разложенный) против развешанной шкуры, с следующими словами: "Ступай, снеси мои желания к Богу!”

Остановимся несколько на этом месте. Прежде всего Олеарий неточно указывает положение р.Немды на юг от Казани. Существует две реки с подобным названием: одна — приток р. Волги

в Костромской губ., впадающий близ Юрьевца, другая — приток р. Пижмы, впадающей в р.Вятку—протекает в Уржумском и Яранском уездах Вятской губ. По берегам первой, как видно из

исторических актов, уже не существовало черемисского населения во времена Олеария, по берегам другой сплошь сидели черемисы, а теперь только кое-где по берегам ее живут русские.

Поблизости к той и другой реке нет речки с названием Шокшем, но в одном только Уржумском уезде имеются три селения с таким именем: Шокшем Большой (по списку насел. мест №15641),

Шокшем Малый (№ 15632) и Шокшем-сола (№ 15642). Если предположить, что Олеарий меряет расстояния на сторорусские версты по 1000 саж., а миля у него разумеется географическая,

то мы как раз будем иметь дело с Чумбулатовым камнем, находящимся, как я сказал вначале, в полуверсте на юг от дер. Чумбулатовой Колянурской волости, Яранского уезда Вятской губ.

(№ 17761) и в 250—280 верстах от Казани. С другой стороны, если мы допустим, что р. Шокшем протекала где-либо поблизости от упомянутых селений, то десять старых и 20 новых верст

точно определят действительное расстояние этих селений от Чумбулатова камня на р. Немде.

Вышеприведенное место снабжено в книге Олеария оригинальною гравюрой, изображающей жертвоприношение черемис в лесу, на берегу обильной порогами речки. Гравюра эта в высокой

степени любопытна: она дает много верного, но и значительно грешит против истины в некоторых деталях. Перед зрителем причудливо извивается река в крутых берегах. Па правом

берегу стоит с обнаженной головой черемисин и что-то говорит стоящим на левом берегу, из которых один также с обнаженной головой, а на другом надет остроконечный колпак

и длиннополое платье, тогда как первые в коротких рубашках и штанах, не доходящих до оригинальной обуви, напоминающей ботинки с высокими каблуками. Все это крайне

неправдоподобно, за исключением остроконечного колпака, какой жрецы надевали в старину в священной роще.

Несколько правее этой последней пары черемисин в высокой, с меховой опушкой шапке что-то делает с только что зарезанной лошадью, голова которой скрыта за кустом. Далее

тянется вглубь продолговатая полянка, на которой видны две группы богомольцев-черемис. В ближайшей группе всего двое молящихся: воздев руки, они стоят, спиной к зрителю,

на коленях перед двумя деревьями, на которых укреплена коровья шкура с головой и рогами. Дальше другая группа в 6 человек, из коих пятеро сидят в разнообразных позах,

а один протянул руки над котлом, в котором варится жертвенное мясо. Котел, в виде большого горшка с крьшкой, стоит на треноге (таган), под которым разведен сильный огонь,

и дым от этого огня поднимается к вершинам деревьев.

Правее этой группы виднеются священные деревья: на двух, скрепленных перекладиной, развешены полотенца, а далее—на березе—как будто еще висит шкура. Мы не видим только

разостланных на земле скатертей со всякими приношениями; нет также на деревьях пояса из лыка. Последнее обстоятельство и важно для нас, потому что оно определяет, что мы

имеем дело с жертвоприношением кереметю, в данном случае—Чумбулату.

Является вопрос: исполнен ли рисунок с натуры, или только по рассказам? Мне кажется — только на основании словесного описания, сделанного тем черемисином, который доставил

Олеарию в Казани все сведения о своем племени. Он же дал намеренно неверные сведения о местонахождении Чумбулатовой святыни. Но поразительно, что вся жертвенная обстановка и

характер р.Немды переданы превосходно. Одно странно, что костюмы черемис, которых Олеарий видел близ устья р.Ветлуги в большом количестве и неоднократно встречал потом,

проезжая по р.Волге до Казани, переданы весьма неправдоподобно. Особенно режут глаза эти ботинки, пригодные разве для тогдашней европейской щеголихи.

Во время проезда Олеария по Волге (т.е. в 1636 г.) интересующая нас местность была еще густо населена черемисами. Обширные передвижения черемис, имевшие место после взятия

Казани и после смутного времени, давно закончились. Двинувшиеся из Ветлужского края черемисы заставили переместиться к востоку черемис казанских, часть которых, через земли

вотяков теперешних Глазовского и Малмыжского уездов Вятской губ., удалилась в пределы нынешнего Красноуфимского уезда; другая часть казанских черемис переселилась за Каму,

в нынешний Бирский уезд. В обоих случаях не обошлось без борьбы с вотяками, борьбы упорной, о которой у того и другого племени сохранились предания.

Двукратная борьба вотяков и черемис кончилась тем, что вотяки должны были очистить для черемис всю площадь нынешнего Яранского и Уржумского уездов; в последнем в настоящее время

не насчитывается и 100 душ вотяков. В том и другом уезде, равно как и на территории вотских поселений в Малмыжском и Глазовском, сохранилось достаточно следов пребывания черемис, в виде названий

тех или иных урочищ и в виде укреплений, построение которых приписывается вотякам. Вотяки называют черемис пор, а черемисы вотяков — одо.

На территории первых очень много местностей и урочищ с этой приставкой пор, напр.: Пор-урт (чѳрем. деревня), Пор-кар (черем. укрепление), Пор-шур (черем. ключ). С другой

стороны, в пределах уездов Уржумского и Яранского, мы находим, кроме вотских городков, селения: Одо-сола (вотский починок), Одо-беляк (вотское поместье), Од-энгер (вотский овраг),

не считая мелких урочищ.

Итак, интересующая нас окраина, где находится Чумбулатов камень, была во времена Олеария сплошь еще заселена черемисами. Все урочища (реки, горы, деревни) звучат здесь

по-черемисски, хотя во всей Колянурской (коля-мышь и нур—поляна) волости теперь нет ни одного черемисина. Выселение черемис отсюда на юг (в теперешний

Уржумский уезд) началось с конца XVIII ст., под давлением русской колонизации из уездов Нолинского и Котельнического: русское население безлесных уездов стремилось в этот

богатый лесами и зверем край, прорезанный реками Пижмой и Немдой. К концу 20-х годов истекшего столетия здесь, по близости Чумбулатова камня, не оставалось уже ни одного

черемисина. Но обитель Чумбулата пользовалась почитанием черемис вплоть до 80-х годов минувшего столетия, когда я впервые посетил эту святыню.

Я не буду останавливаться на подробностях Чумбулатова культа, так как имел случай говорить об этом в другом месте, но остановлюсь на изложении тех обстоятельств, которые

вызвали уничтожение этой черемисской святыни, именно на истории миссионерской деятельности среди черемис, по программе московского митрополита Филарета. Мне придется широко

пользоваться извлечениями из архивных материалов по этому вопросу (а именно делом канцелярии вятского губернатора 1828 г., № 59 и делом вятск. дух. консистории 1828 г., № 1283),

опубликованными в сборнике "Столетие Вятской губернии” (Вятка, 1881 г. Том II, стр. 535 — 580), тем более, что в "Собрании мнений и отзывов митроп. Филарета мы находим очень

мало сведений об этой стороне его деятельности.

Ко времени, когда разыгралось знаменитое дело, повлекшее за собой уничтожение Чумбулатова камня, в Вятской губ. не было официального миссионерства среди черемис, добрая

половина которых только числилась христианами, сохраняя во всей неприкосновенности свои языческие верования; духовенство, когда находило это нужным, действовало при обращении

язычников по собственному почину и усердию, но наибольшее приращение крещеных совершалось обыкновенно тогда, когда объявлялся рекрутский набор, потому что крещение избавляло

инородца от солдатчины. Только в Глазовском уезде действовал среди вотяков миссионер Кафтанников, брат которого хорошо знал вотский язык.

В населенной черемисами территории подобных миссионеров совсем не было, хотя в них была настоятельная нужда, если разуметь под миссионером лицо, хорошо знающее верования и язык

инородцев. Духовенство Уржумско-Яранской окраины обладало этими качествами в весьма слабой степени, и настоящих миссионеров среди него не было вплоть до 60-х годов XIX ст.

Светские власти, конечно, были знакомы с истинным положением дела, чем и можно объяснить появление "Устава об управлении инородцев", утвержденного 22 июля 1822. Пункт 291 этого

гуманного Устава, одинаково касающегося как сибирских, так и российских инородцев, гласит: "Не подвергать инородцев никаким взысканиям, если они, исповедуя христианскую веру,

окажутся, по невежеству, в упущении церковных порядков. Внушения и убеждения суть одни приличные в сем случае меры".

Этот гуманный пункт однако применялся очень недолго. Лишенные истинно миссионерского воздействия, предоставленные самим себе, черемисы сохраняли чисто-языческое мировоззрение:

стоило лишь появиться среди них ярому стороннику черемисской старой веры, и язычество начало возрождаться. Так случилось к концу 20-х годов минувшего столетия: одновременно

появились энергические вожаки язычества (так наз. "сновидцы") в Царевококшайском уезде Казанской губ. и Уржумском уезде Вятской губерния. В ноябре 1827 г. такой сновидец

организовал огромное моление близ дер. Варангуши (Моркинской волости, Царевококшайского уезда Казанской губ.), куда собралось отовсюду до 4000 черемис; казанский архиепископ

Иона назначил по этому поводу следствие, тянувшееся довольно долгое время и закончившееся удалением всего причта из моркинского прихода.

В следующем году (3 декабря 1828 г.) состоялось большое моление в Уржумском уезде, близ с.Сернур (в священной роще, меж деревень Купран-сола и Товарнур), куда стеклось до

3000 черемис. Моление это организовал черемисин Иван Токметев, 60 лет. Токметев видел знаменательный сон, будто он, идя с толпой черемис по ровному месту, вдруг вместе со

спутниками обрушился в глубокую пропасть. Испугавшись, все обещали принести жертву Богу, и тотчас же явилась для них возможность подняться из пропасти на высокую гору, откуда

они увидали озаренную необыкновенным светом плодородную равнину, покрытую разнообразными деревьями. Проснувшись, Токметев сообщил о своем сне однодеревенцам; оказалось, что

двое из них видели во сне нечто подобное, почему и решено было устроить торжественное жертвоприношение. Для этого выбрана была вышеуказанная роща, где незадолго перед тем

внезапно открылся источник ключевой воды, что было принято за особенное знамение.

Организовалось огромное моление, на которое прибыли представители черемис со всей Вятской губ., а также из губерний Казанской и Уфимской. Сернурский священник Даровский 4

декабря донес об этом событии преосвященному Кириллу, а исправник — губернатору Рыхлевскому. Из того факта, что исправник был на месте жертвоприношения, следует заключить, что

он явился по вызову свящ. Даровского, но почему Даровский, очевидно хорошо знавший о готовящемся молении, знакомый отчасти, как видно из дела, с обычаями черемис, ни до, ни

после не выступал в роли миссионера и но действовал на черемис путем убеждения и внушения, для меня представляется большой загадкой. Вообще же можно сказать, что священники

этой местности в большинстве случаев не желали выносить сор из своего прихода, оглашать двоеверие своих пасомых. Освидетельствовав на другой день рощу, исправник со священником

нашли 134 огнища; по словам черемис, принесено было 99 жертв, при участии такого же количества картов (жрецов).

Под вымышленным предлогом составления приговора на счет ходатайства о разрешении черемисам молиться по-своему, исправник Девлет-Кильдеев успел переписать 460 человек,

но огромное большинство поспешно разъехались, чуя беду. Началось следствие, сразу духовное и гражданское. Губернатор, командировав на место происшествия колл. асс. Кулакова,

донес о жертвоприношении министру внутренних дел, а последний доложил немедленно Государю. 4 января 1829 г. губернатор уже получил ответ министра, в коем сообщалось, что

Государь Император повелеть соизволил, "чтоб людям сим, из снисхождения к их простоте, никаких притеснений чинимо не было и чтоб с ними поступлено было с крайнею осторожностью”.

Казалось бы теперь дело по поводу моления должно было быстро кончиться, но вышло так, что это было еще начало. Местная администрация повернула дело по-своему, а митрополит

Филарет направил его в сторону, совершенно противную Высочайшему повелению. Священник Даровский, донося преосвященному о результатах следствия, сделал такое добавление:

"Повсеместно все почти из черемис новокрещане, кроме небольшой части так называемых руссковеров, державших одну христианскую веру, прочие все, по тесной связи общежития и по

слепой приверженности к прежним своим врожденным предрассудкам и грубому суеверию, одною, так сказать, рукою держась церкви Христовой, другою столько же, или еще более держатся

одних и тех же с некрещеными правил язычества и без всякего различия между собою не токмо делают общие богомолия, но и, что особенно непростительно, в случае болезней своих,

предполагая, что оныя причиняет им злой дух, требуя от них себе жертвы, закалывают разных животных, по своему состоянию и возможности, различными именами называемым ими бесам,

как-то Кереметю, Чипбулату, Немдекуруку, Ямшенеру, Кюбару и другим, что, впрочем, они делают не собранием, а порознь, и весьма скрытно".

Последняя фраза, относительно бесов, насылающих разные болезни на черемис — решила вопрос об уничтожении Чумбулатова камня, когда дело попало па рассмотрение митрополита Филарета.

Духовное ведомство повело следствие независимо от власти гражданской, согласно особому на этот предмет предписанию обер-прокурора Синода (от 31 дек. 1828 г.), пожелавшего узнать,

"не от небрежения ли, или другой какой- либо вины местного духовенства происходит уклонение в идолопоклонничество таких людей, кои уже были просвещены учением христианским?

На месте —в Вятке— вопрос решался чрезвычайно легко, и не в пользу духовенства, ибо характер деятельности последняго был достаточно известен консистории с отрицательной стороны,

но для лучшего уяснения дела преосвященный назначил двух духовных следователей—протоиереев: Яранского — Караваева и Уржумского — Кулыгинского. Плодом их труда было огромное дело,

повторявшее те же данные, что и следствие властей гражданских, но отцы-следователи обвиняли во всем одних только инородцев, а среди духовенства виновных совсем не оказалось.

Между тем чиновник губернатора Кулаков отнесся к делу более беспристрастно; по данным произведеннего им следствия, черемисы вели себя чинно, а "молитвы их, читанные жрецами,

доказывают простоту нравов и сообразное с верноподданностью понятие о Государе и заботливость о платеже податей". Следователь допросил 570 человек, в том числе одних жрецов было

38. Об окончании следствия губернатор донес министру, сообщив при этом, что он предписал земскому суду на будущее время соображаться в подобных делах с Высочайшим повелением,

т.е. "чтоб людям сим, из снисхождения к их простоте, никаких притеснений чинимо не было". Но вместе с тем губернатор обратил внимание на то, что "подобные сборища черемис, хотя

и не могут иметь вредных последствий, но за всем тем нельзя однакоже оставить без внимания и того обстоятельства, что настоящее собрание черемис из других даже губерний и в

таком важном числе произошло единственно от видимого намерения трех сновидцев; они, вероятно желая извлечь для себя пользу чрез сбор денег и прочего, возбудили еще более

суеверия народа сего виденными якобы ими снами, и если не могли достигнуть совершенно цели своей, то единственно оттого, что присутствие в то время земского исправника не дало

им возможности обольстить собравшийся народ".

Дальнейшия рассуждения губернатора становятся еще более любопытны. "А как легко может случиться, говорит он, что сновидцы сии, быв побуждаемы корыстью и пользуясь простотою и

суеверием собратий своих, могут и на будущее время дать повод к подобному сборищу, во вред самих поселян, при каковом случае случиться также может и нарушение спокойствия, то

к отвращению сего я полагал бы со своей стороны откровенных по настоящему делу трех сновидцев предать суждению (т.е. суду) с тою целью, чтобы они на будущее время не решались

на обман и не привлекали бы чрез то людей из других мест, ибо подобнего сборища до сего времени еще не бывало; черемисы, приверженные к идолопоклонничеству, отправляют моления

свои, с жертвоприношениями всегда в своих только селениях или в скрытных местах, не обращая внимания на других жителей".

Нет сомнения, что подобные сборища бывали и раньше, но меньше возбуждали внимания; утверждение же губернатора о том, что черемисы совершали моления только по селениям, а не

собираясь с нескольких губерний в экстренных случаях, показывает, что ни он, ни те лица, на сведения которых он опирался, не имели ни малейшего понятия о языческой организации

черемис.

Государь, выслушав это донесение губернатора, повелел чрез министра внутренних дел оставить этих трех сновидцев в покое, если они старики, учреди только над ними надзор, если

же они из молодых, то вытребовать их в Петербург для допроса. Хотя сновидцы были уже люди не молодые (одному из них—Токметеву было 60 лет), но губернатор предписал выслать

их немедленно в Вятку "без малейшей в народе тревоги и даже огласки", а оттуда трое сновидцев (Иван Токметев — по-русски Федот Алексеев, Семен Васильев и Василий Евсевьев)

отправлены в Петербург, куда прибыли 2 апреля 1829 г. Здесь допросил их д.ст.сов. Филатьев, записка которого по этому предмету была представлена Государю 22 апреля, и тогда же

Государь поручил митрополиту московскому ^избрать хорошего священника, которому можно бы было поручить означенных трех черемис для просвещения в вере, так чтобы, отпусти их

домой вместе с оным священником, могли они убеждением и примером действовать на других".

Выбор митрополита остановился на священнике московской Богоявленской, что в Елохове церкви, Александре Евлампиеве Покровском. Чем обусловлен был выбор митрополита, трудно

сказать; из дела совсем не видно, чтобы Покровский был опытным миссионером и не подлежит сомнению, что он совершенно не знал черемисского языка, тогда как из троих сновидцев

только Токметев владел отчасти русским языком. Покровский наставлял черемис до августа месяца, а 7 числа все они уже прибыли в Вятку. Поездка черемис с расходами на конвойного

солдата и квартальнего надзирателя обошлась в 1321 р. 50 к. Когда обер-прокурор докладывал Государю о путевом пособии для свящ. Покровского, то, как бы предвидя, что результаты

деятельности последняго далеко не будут соответствовать расходам, Государь положил резолюцию: "снестись с министром внутр. дел, чтобы избраны были из молодых черемис несколько

человек для отдачи в семинарию и приуготовления в священники".

Эта Высочайшая воля приведена была в исполнение довольно спешно и без надлежащей осмотрительности. Коммиссия духовных училищ при св. Синоде постановила половину мальчиков

набрать из язычников, половину из крещеных черемис. Но при первой же попытке выбора среди черемис произошло волнение. Только в 1830 г. Покровскому удалось выбрать из черемис

несколько мальчиков, совершенно неграмотных, плохо понимающих русский язык, и отправить в Вятку. Покойный проф. Казанской духовной академии И.Я. Порфирьев, обучавшийся в Вятке,

хорошо помнил семинаристов из черемис. Учились они все очень плохо и служили общим посмешищем. Вынося от товарищей всяческия заушения, тычки и вселенские смази, бедные

черемисы забирались куда-нибудь в укромное место, напр. на подволоку, и там приносили жертву Кереметю, прося его покарать своих обидчиков. Ни один из этих черемис не достиг

священства. Подобная же неудача постигла позднее проект введения в семинарское преподавание местных инородческих языков, изучение которых было для семинаристов необязательно,

а потому и не давало никаких результатов.

Священник Покровский приехал из Вятки в Уржум 14 августа 1829г. В то время уржумским земским исправником был мусульманин — князь Девлет-Кильдеев. Оба они в тот же день

отправились по уезду. Получилась странная картина: православная миссия, споспешествуемая земскою полицией, в лице исправника мусульманина... С первых же шагов оба деятеля

встали в наилучшие друг к другу отношения. В течение недели успели они объехать 6 волостей, везде собирая по человеку с двора, а где и более, а 22 числа исправник скромно

доносил губернатору, что сначала черемисы на увещания Покровскего и убеждения его оставались непреклонны: "они говорили,что церкви не отрекаются, но и древних своих

языческих обрядов оставить не могут, потому что исполняли оные отцы их и деды". Тогда Девлет-Кильдеев оказал свое содействие, а Покровский "вразумил черемисам всю святость

греко-российской веры"... с помощью переводчиков.

Результаты исправничьяго содействия не замедлили обнаружиться, и черемисы, "по долгом совещании между собою, единодушно

сознались в своих заблуждениях, извиняясь в том своим нѳведением и неразумением; они рады, что великий Государь повелел их учить истинной вере, единогласно поклялись не делать

в лесах никаких языческих жертвоприношений и что они навсегда отныне будут ходить в церковь, следовать ее правилам свято и ненарушимо, соблюдать веру и посты и исполнять все

церковныя требы..." Черемисы выдали в этом смысле письменные обязательства, к которым каждый черемисин приложил свою тамгу, даже наиболее упорные—сернурскиѳ черемисы. Обделав

все это, исправник добавляет в рапорте, "что за сими распоряжениями священнику Покровскому остается, разъезжая по местам жительства черемис, наставлять их в вере и в исполнении

обязанностей".

Дело оказалось однако далеко не в столь блестящем положении, лишь только исправник Девлет-Кильдеев, представленный к награде за свои труды, отправился в конце августа в отпуск,

а Покровский остался один до конца ноября.

Как ни слабо было уржумское духовенство в миссионерском отношении, но оно хорошо поняло, что свящ. Покровский совершает с татарином Девлет-Кильдеевым далеко не настоящее

апостольское дело. Началась сначала глухая,а потом явная оппозиция местного духовенства. Присмиревшие черемисы прекрасно поняли настроение своих отцов духовных и круто изменили

свое поведение... Положение миссии стало безнадежно: вслед за отездом Девлет-Кильдеева и с прекращением полицейских мероприятий, среди черемис началось брожение; они перестали

принимать Покровского и не хотели его слушать, как это было в дер.Олор и в с.Елееве. Черемисы начали питать надежду, что их не только оставят в старой вере, но даже уберут от

них духовенство, как это было в с.Морках Царевококшайскего уезда.

По жалобе Покровского, преосвященный Кирилл просил у губернатора содействия полиции, и это заставило губернатора командировать для выяснения причин брожения черемис

котельнического исправника Позднякова. Рапортом от 27 ноября исправник доносит губернатору, что среди уржумских черемис существует убеждение, будто сам Девлет-Кильдеев хлопочет

в Петербурге о том, чтобы черемисы навсегда оставались в язычестве; в этой же мысли укреплял черемис сернурский дьякон, собиравший с черемис деньги, чтобы хлопотать за них пред

архиереем, но вместо того быстро добившийся рукоположения во священники в соседний Малмыжский уезд; кроме того в рапорте встречается жалоба на свящ. Андрея в с.Сернуре, который,

по-видимому, заступался за черемис. Все эти указания на различныя миссионерския затруднения Поздняков получил от самого Покровскего. Пробыв всего четыре дня в Уржуме, Поздняков

"убедился, что до 500 семейств утверждено в вере"; он вызывал к себе некоторых новокрещен и "в присутствии миссионеров поверял веру настоящего вероисповедания; оказываются все

они в ней верными совершенно". Стало быть, заключает исправник, "возможность предстоит в самой скорости достигнуть совершенной цели миссионерства, при содействии однако земской

полиции; вся важность сего дела состоит в том, чтобы удалить от них зловредных совещателей и уверить, что на обращение их к церкви есть воля Государя Императора, чему они теперь

не верят".

Но вернулся из отпуска князь Девлет-Кильдеев, начал совместные с свящ. Покровским разезды по черемисам, и все пошло снова успешно. Сначала они посетили Чумбулатов камень

на р.Немде, потом разрушили почитаемый черемисами на той же р. Немде мост (так наз. Немды кубар), под которым жил, по мнению черемис, страшный Кереметь, старавшийся стащить

в воду всякого, кто ехал по мосту. А далее, с 5 по 12 дек. 1829 г. миссионеры эти утвердили в вере Христовой 369 человек, при чем черемисы искренно сознавались в своих

заблуждениях, дали добровольные подписки, с обязательством оставить языческие обряды, ходить в церковь, и приложили свои тамги. Утвердив этим способом христианство еще в

7 волостях, Девлет-Кильдеев 27 декабря доносил об окончательном укреплении всех черемис в христианстве и особенно хвалил ревность свящ. Покровскего, а Покровский со своей

стороны рапортовал о деятельности исправника преосвященному вятскому и доносил митрополиту Филарету.

Действительно, исправник-князь превзошел сам себя в усердии: он обязал старост инородческих селений следить за тем, чтобы крещеные черемисы никоим образом не принимали участия

в жертвоприношениях своих однодеревенцев—язычников, чтобы следили за исправным хождением их в церковь, а кроме того распорядился, чтобы перед каждою сходкою по общественным

делам черемисы отправлялись сначала в перковь для выслушания божественной службы, а уже потом принимались бы за свои дела. Легко понять совершенную неисполнимость этого

распоряжения, если я скажу, что еще и теперь есть черемисския селения, отстоящия от церкви на 25 и 30 верст, а тогда, по малочисленности церквей, расстояния были значительно

больше. В ту пору даже духовенство бывало в отдаленных селениях прихода не более 2—3 раз в год, крестя враз всех народившихся младенцев и отпевая в могилах часто за полгода

ранее погребенных покойников. Можно ли было при таких условиях выполнить предписание исправника?

Дружные совместные действия исправника и миссионера оказались для обоих одинаково полезны: Девлет-Кильдеев получил сначала "признательность вятского губернского правления за

ревностное содействие миссионеру в преобразовании черемис", а потом Высочайшую награду—бриллиантовый перстень в 750 р.; Покровский же получил сан протоиерея.

Вернувшись в Москву, Покровский не преминул очернить уржумское духовенство и указать на все тернии, которые встретились ему на пути. Эти жалобы вызвали большие неприятности

для Уржумского духовенства, так как в инородческих приходах духовные следователи начали собирать справки о лихоимстве сельских батюшек и спрашивать прихожан, одобряют ли они

свое духовенство. Следователи были свой народ, с юридическими тонкостями незнакомые; поэтому они довольствовались тем, что опрашивали в приходе от 10 до 15 человек, а во всем

уезде опросили только 617 черемис, и все священники заслужили одобрение своих прихожан. Это, как увидим ниже, крайне огорчило митрополита Филарета и он остался недоволен следствием.

Рассмотрев отчет о.Покровскего, св. Синод признал полезным вновь отправить его с диаконом к черемисам на три месяца, при чем, по указанию митрополита Филарета, испросил

15 февр. 1830 г. соизволение Государя на приведение в исполнениѳ следующих предположений:

1) "Для приобучения новообращенных черемис к соблюдению блегочестивых обрядов и обычаев христианских, посредством всегдашнего добрего примера, переместить в черемисские

селения от одного до трех русских благочестивых и благонравных семейств.

2) "В отвращение вредного на обращенных черемис влияния с стороны остающихся в язычестве, особенно языческих картов (жрецов), ворожеев и коштанов... объявить черемисам,

что если кто из них замечен будет в распространении языческих лжепрорицаний... тот, кроме прочей ответственности по закону, немедленно будет выведен из селения, где живут

черемисы-христиане.

Еще ранее этих мероприятий, с конца XVIII ст. русская колонизация добровольно направлялась в Уржумский и южную часть Яранскего уездов из густо населенных уездов Нолинского

и Котельнического, откуда ежегодно переселялись сотни семейств. Под напором этой волны, черемисы передвигались на юг, в незанятыя лесные пространства Уржумского и Малмыжского

уездов. Но черемисы крепко сидели поблизости к своим святыням: около Оны мари (Оныморка), в Кузнецовской волости, и Кÿпран солы, Сернурской волости; только из

Колянурской волости Яранского уезда (по рч. Немде), где находится капище Чумбулата, черемисы успели выселиться совершенно к 1830 году, не переставая однако по временам

посещать эту святыню. Митрополит Филарет решил уничтожить ее.

Вторично отправляя Покровского в Уржумский уезд, митроп. Филарет просил чрез министра внутр. дел, чтобы исправник князь Девлет-Кильдеев "ни под каким предлогом не был устраняем

в течение наступающего лета от настоящей должности", а поручая "миссионера и вверенное ему дело блегосклонному споспешествованию губернатора", просил между прочим последнего

"распорядиться немедленным разрушением находящегося в Колянурской волости камня, боготворимого черемисами под именем Чембулата, чтб могло бы, как писал митрополит, "вразумить

их о ничтожности сего мнимого божества". Митроп. Филарет представлял себе, очевидно, черемис грубыми идолопоклонниками, что совершенно несправедливо. Филарет 25 июля 1830 г.

рекомендует св.Синоду целый ряд суровых мер, опираясь на то, что неблагонамеренные люди всячески мешали миссионеру в 1829 г.: отовсюду видел последний только препятствия,

а не помощь. Митрополит Филарет настойчиво просит св.Синод обратить внимание вятского епископа "на образ мыслей, поведение и особенно на корыстные виды служащего в черемисских

селениях духовенства", замеченных в вымогательстве или в происках против миссионера.

Покровского рекомендует он немедленно переводить в другие (русские) селения и настаивает на том, чтобы епископ Кирилл чаще объезжал черемисские приходы, поручая надежным лицам

"наведываться от самих черемис, не терпят ли они притеснения от местного духовенства". Чтобы в корне подорвать значение для черемис их старой веры, митрополит Филарет

настоятельно требует, чтобы боготворимый ими камень Чумбулат был взорван секретно. "А когда камень будет разрушен-говорит он—"тогда и самые маломысленные поймут, что он не Бог,

и указание на сие событие будет полезно и назидательно. Что приступить к сему можно безопасно, сие доказывается тем, что боготворимый Немдекюбар (немдинский мост) прошедшей

осенью уже разрушен миссионером".

Повидимому, и сам Филарет понимал, что он требует многого, поэтому просит остановить переселение к черемисам русских семейств "до совершеннего успокоения умов".

Исполняя определение св.Синода, министр внутр.дел, в предложении губернатору от 20 августа 1830 г., категорически предписывает, чтобы камень Чумбулат, находящийся на берегу

р. Немды, был взорван секретно, без предварительнего оглашения. Так как было очевидно, что уничтожение древней святыни вызовет новое возбуждение умов среди черемис, и без того

взволнованных энергичною миссионерскою деятельностью Покровского и Девлет-Кильдеева, министр сообщил губернатору Высочайшее повеление, согласное с желанием Филарета —

приостановить переселение русских семейств в черемисские деревни впредь до "совершенного успокоения умов".

Яранский исправник, в районе которого находилась черемисская святыня, лишь только ему сообщено было губернатором желание митрополита Филарета, в июле месяце осмотрел Чумбулатов

камень и нашел, что он "свойства слоистого известкового, вышиной 11,5 аршин и толщиною 36 аршин". Произведя расспросы местных русских старожилов, исправник доносил, что

"уже более 40 лет камень сей не посещается черемисами. Он в давних годах окружен был густым лесом, способным помещать и сокрывать жертвоприносителей язычества от зрителей

сторонних; но как давно уже в ближайшей окружности того камня умножилось народонаселение обывателями русского племени, коими все леса тут бывшие истребились, оттого черемисы

вообще удалились житѳльствами своими в леса, на расстоянии 50 и более верст".

Исправник значительно смягчал действительность, говоря, что камень более 40 лет не посещается черемисами и что последние живут не ближе 50 верст от камня; в действительности

ближайшие черемисские поселения лежат не далее 20—25 верст, а самый камень черемисы посещали часто еще 20 лет тому назад, хотя массовых, многолюдных молений не бывало давно;

память же о камне жива у черемис до сих пор и местонахождение его отлично известно им во всех смежных уездах.

Предписание начальства яранский исправник исполнил осенью, по окончании полевых работ, и в своем донесении от 3 октября говорит, что "разрушил этот камень до основания", но и

в этом случае, как увидим ниже, погрешает против истины. Отзывом яранского исправника и его медленностью в уничтожении камня Филарет остался крайне недоволен, о чем и сообщил

св.Синоду".

Второй приезд миссионера, теперь уже протоиерея, Покровскего в июле месяце не дал прежних блестящих результатов, несмотря на то, что его по-прежнему сопровождал исправник

Девлет-Кильдеев и что преосвящ. Кирилл в июне сам объехал Уржумский уезд, где заметил "какое-то особенное волнение умов среди черемис". Черемисы перестали совсем слушать

Покровского и других местных миссионеров, начали оказывать противодействие, почему уже в августе Девлет-Кильдеев просит губернатора о предании смутьянов суду и о выселении

их из места жительства, а пока четверо таковых были посажены в тюрьму и не видно, чем кончилась их судьба, хотя губернатор спрашивал по этому поводу министра.

Сам Покровский бросился в Вятку, к епископу Кириллу, прося его приехать в Уржумский уезд, для личнего воздействия на духовенство и инородцев; но поездка преосвященнего не состоялась.

На беду к осени состоялся перевод либерального яранского исправника в Уржум, а Девлет-Кильдеев вышел в отставку. Из дела видно, что Покровский уже в октябре собрался ехать

в Москву, но представляется совершенно неясным, что удалось совершить за лето Покровскому и Девлет-Кильдееву. Оба они как-то странно исчезают с вятского горизонта. Губернатор

Рыхлевский, желая успокоить Покровского, поручил было ему познакомиться с деятельностью яранских миссионеров, но прот. Покровский уклонился от этого, чем заслужил одобрение

Филарета.

Покровский только в 1835 г. напечатал свою "Выписку из дневника миссионера, свящ. А. Покровскего, отправленнего из Москвы по Высочайшему повелению, для наставления в

христианской вере черемис, зараженных языческими суевериями". ("Христ. Чтение*, 1836 г., т.II, август). "Выписка* эта производит довольно странное впечатление обильными ссылками

на милость Божию, явленную в обращении черемис к христианству, и обличает в Покровском миссионера без надлежащей подготовки, взявшегося за дело ради одной карьеры.

Только у А.И. Герцена мы находим разгадку нѳуспешности действий миссионера и исчезновения со сцены исправника Девлет-Кильдеева. В книге своей "Тюрьма и ссылка" Герцен,

описывая обратный путь из Вятки в Москву, вспоминает всю эту печальную историю, когда ему пришлось ехать па уржумско-казанскому коммерческому тракту. Характеризуя "дикую

и печальную религию черемис", Герцен припоминает об изумительной миссионерской деятельности протоиерея Покровскего, совместно с мусульманином исправником Девлет-Кильдеевым.

Оказывается, что исправник в 1830 г. не мог содействовать по-прежнему энергично Покровскому по весьма простой причине: ему пришлось считаться с фанатизмом своих единоверцев—татар.

Когда князь Девлет-Кильдеев, с орденом Владимира в петлице и брильянтовым перстнем на руке, вошел однажды в мечеть в дер. Четай (в Малмыжском уезде, на границе с Уржумским),

татары набросились на него, обругали "собакой" и выгнали вон. Вероятно, ему пригрозили еще чем-нибудь худшим, если он поспешил подать в отставку и перешел в другую губернию.

Итак, миссия прот. Покровского, столь блестящая, казалось поначалу, закончилась крайне плачевно: делу христианской пропаганды она ничуть не пособила, а внесла страшную неурядицу

в жизнь всех классов населения Уржумского уезда. Развились кляузничество и доносы, очень печально отразившиеся на сельском духовенстве. Епархиальное начальство было вынуждено

начать целый ряд следствий, блегодаря которым нелегко жилось духовенству. Митрополит Филарет, сочувствуя неудачному миссионеру, настоятельно указывал св.Синоду "на хитрости и

происки Уржумского духовенства, которых виновники скрывались и скрывали друг друга и которые открывались в волнении умов народа. Местное духовенство, говорит он, заботится

только защитить свою честь, а не исправить зло в своей среде". Поэтому Филарет считает излишней дальнейшую отправку Покровского к черемисам, даже мирится с неполнотою следствия

о проступках духовенства, но, предлагая рекомендовать епископу вятскому, чтобы он "усилил свою деятельность и ревность к укрощению тех, иже Господу нашему Иисусу Христу не

работают, но своему чреву"..., настаивает на том, чтобы епископ вятский прислал в св.Синод "список священников, на коих черемисами принесены жалобы, с отметкою, что им сделано

относительно этих священников или предполагается сделать".

Во всей этой печальной истории одно несомненно, что Император Николай I всех гуманнее относился к черемисам, а митрополит Филарет, несмотря на его громадный ум, питая слепую

доверенность к Покровскому, которой последний мало заслуживал, слишком жестоко карал вятское духовенство. Во всяком случае, яранские и уржумские миссионеры действовали потом

не хуже, а лучше Покровского, хотя бы уже потому, что не прибегали к помощи татарина. Но, блегодаря строгим настояниям Филарета, сельское духовенство, охраняя христианство

инородцев, начало теперь прибегать все чаще и чаще к чисто полицейским мерам: донос и сыск сменили прежнюю патриархальность отношений к пастве. То, что раньше являлось в виде

исключения, теперь стало заурядным явлением. И это мрачное время, с легкой руки митрополита Филарета, тянулось вплоть до 1856 года... .

Через 51 год после описанных событий, именно в 1881 г., я посетил обитель Чумбулата. Жалкая деревушка Чумбулатова, в которой мне пришлось заночевать, лежит на крутом левом

берегу рч. Немды. По обоим берегам здесь господствует пермская формация; меловая толща залегает по обе стороны реки, непосредственно под культурным слоем. Атмосферные осадки,

просачиваясь чрез эту меловую толщу, образуют глубокие промоины и туннели, выходящие к реке темными пещерами. Часто случается, что весной или после сильных дождей на совершенно

ровном месте образуется воронкообразный провал. Их много вдоль реки по обеим сторонам, особенно на левой: здесь они начинаются верст за десять, не доезжая деревни со стороны

села Кичмы, на уржумско-яранском почтовом трахте. Начиная от этого села вплоть до дер.Чумбулатовой, вся эта местность совершенно обезлюдела. Земля, истощенная до последней

степени, перестала давать урожаи; это и неудивительно, потому что окраина это была населена с глубокой древности.

Здесь и дальше к северу, до гор. Котѳльнича, было ядро черемисских поселений; по рр. Немде, Пижме, около теперешней слободы Кукарки, кругом города Яранска и вплоть до Кокшарова

(нынешняго Котельнича) жили черемисы с отдаленных времен. Здесь же впѳрвые испытали они набеги новгородской вольницы и потеряли свой укрепленный город Кокшаров. Из описываемой

местности черемисы начали выселяться на юг — в Уржумский уезд, с конца ХѴШ столетия, но особенно усилилось выселение со времени уничтожения Чумбулатова камня, так что в

Колянурской волости не осталось ни одного черемисина.

Мне пришлось ехать по совершенной пустыне, состоящей из давно заброшенных полей, заросших сорными травами, а по местам — одною ромашкой или синим петушком. Казалось, что печать

проклятия и страшной мести Чумбулата лежит на всей этой окраине. Ручьи давно здесь иссякли, "ушли в землю", потому что вся эта местность обнажена от лесного покрова. По обе

стороны проселка все чаще и чаще начинают попадаться воронкообразные провалы, из которых, по словам ямщика, зимой поднимается пар столбом. Особенно много этих провалов в самой

дер.Чумбулатовой и по близости от нее, они украшают и улицу, и дворы местных крестьян. Иногда эти провалы достигают таких размеров, что все деревенское стадо может найти в них

приют в летний зной; но еще чаще скот гибнет, попадая в глубокий бездонный провал: этим именем называют здесь провалы, имеющие форму двух конусов, обращенных один к другому

вершинами. Крестьяне жалуются, что часто целые постройки исчезают при внезапных провалах. Обыкновенно, эти провалы на усадьбах заваливают навозом и всяким хламом, а на полях в

них сваливают падаль.

Деревушка выглядела настолько мизерно, что я решил расположиться на ночь прямо в экипаже, до того избушки не внушали доверия. Из всех обывателей дер. Чумбулатовой один только

73-летний старик, николаевский солдат Никита Афанасьев, сам участвовавший по наряду в разрушении Чумбулатова камня, мог рассказать мне об этом событии; остальные удостоверили,

что сюда время от времени являются черемисы из разных, иногда отдаленных мест для принесения жертвы кереметю Чумбулату, обыкновенно уплачивая какие-нибудь пустяки обывателям

за разрешение.

Рано утром на другой день я отправился на камень вместе с Никитой и своим спутником, юным черемисином, носившим фамилию Чумбулатов, так как предки его, выселившиеся в с.Сернур

из Яранского уезда, имели некоторое отношение к черемисской святыне. Черемисское капище, известное под именем Чумбулатова камня, лежит на юг от деревни, между глубоким сухим

оврагом и красавицей Немдой, берега которой были еще покрыты крупным хвойным лесом, который население берегло. Самый камень есть простой известковый утес на краю мыса,

образуемого слева — сухим оврегом, справа — рч. Немдой. Утес этот со стороны оврага и Немды имеет совершенно отвесные края, а самый крайний его конец (мыс) несколько отложе.

В этом именно отлогом месте, обращенном на юго-юго-запад, вырублены в скале ступеньки в 5 четвертей длины, ведущие к подножию скалы; у подножия скалы тропинка по щебню

сворачивает на северо-запад, и здесь, в крутом спуске, снова выступает лестница, спускающаяся прямо в реку, которая покрывает три нижние ее ступеньки. Ступеньки устроены

совершенно правильно и весьма удобны для ходьбы, потому что не превышают 5 вершков. Подножие утеса в изобилии покрыто щебнем и крупными осколками, происшедшими при разрушении

камня порохом. Самая толща утеса во всю вышину раскололась в трех местах, и эти темные, как бы со следами порохового дыма, щели мрачно зияли при ярком свете июньскего утреннего

солнца. В эти щели, по словам Никиты Афанасьева, приезжающие черемисы ставят восковые свечи и кидают свои приношения, в виде мелкой монеты. На каменистой площадке пред самой

лестницей мы нашли еще остатки костра, который за неделю до этого разводил черемисин, приезжавший из Елабужскего уезда.

Несмотря на страшное разрушение, произведенное взрывом, камень все еще громадных размеров: со стороны Немды он остается неприступным и возвышается на 7,5 саж., а со стороны

сухого оврага — на 3,5 саж.; со стороны лестницы от подножия до вершины я насчитал 5,5 сажен. Поперечник камня у самего края едва достигает 4 саж., а дальше от мыса он не

превышает 10 саж., при длине продольной оси мыса до 15,5 саж. Самый алтарь, где возжигался главный костер Чумбулату, помещался налево от лестницы, в сторону сухого оврага,

и представлял собою огромный кубической формы камень. Алтарь этот, по словам Никиты, был гладко обтесан и висел над оврегом.

На этот-то камень и направлены были громы митрополита Филарета. Яранский исправник, соблюдая предписание министра внутр. дел, выждал конца полевых работ, собрал до сотни

понятых из окрестных русских селений и приступил к разрушению камня. Я расскажу об этом словами самого Никиты Аѳанасьева.

"Собралось это нас, родимой ты мой, человек со сто: кто с топором, кто с ломом, а кто с рычагом али лопатой. А кругом исправник дозорных на конях по всем полям поставил, чтобы,

значить, черемис к этому месту не подпущали. Пришли мы, это, к камню Чумбулату и стали внизу, в сухом овраге, а как взглянем наверх, просто ужасть берет—больно уж высоко!...

А начальство наверху стоит... Говорим мы это промеж себя: чего-де тут доспеешь с эдаким камнем? Мы, вишь ты, думали, что всю эту махину убирать надо... Маленько погодя, велел

вам исправник долбить снизу в камне три дыры: две, значит, под самым тем местом, где жертвенник-от черемисской приходился сверху, а третью теперича—будто от реки Немды.

А жертвенник-от этот таково-то хорошо был облажен да обтесан у черемис: загляденье одно!

Ну... бились мы посменно целой день до вечера и выдолбили ломами три дыры. Как бы тебе сказать, не соврать? пожалуй, что кажинная дыра аршина на два в камень шла, а ширины эдак

в аршин. Промеж двух-ту ям дырку еще продолбили, в роде как бы трубы... От Немды тоже заготовили одну яму. Исправник привез с собой три бочонка пороху, пудовых. Сперва поставили

по бочонку в обе ямы под жертвенник, а в дырке-то из пороху дорожку насыпали. Сам исправник воткнул в один боченок восковую свечку, а мы уж тихонько его туда задвинули.

Поскорее заложили мы обе дыры крупными камнями, да и драло в разные стороны—подальше! Смотрим: и начальство, знай, улепетывает! Долго мы что-то ждали; уж думали: не погасла бы

свеча! Вдруг — к-а-ак полыснет это, как грохнет раз да другой сичасже!.. Смотрим мы с поля ни живы, ни мертвы,— потому земля у нас под ногами всколыбалася,— и видим: самый этот

жертвенник-от черемисской на куски порвало, подняло эдак кверху и бросило в овраг—только гул пошел!.. А дым так столбом вверх и валит!.. Немного погодя, подложили третей бочонок

от реки и свечку зажгли... Опять шибко грохнуло, да как забулькает в речке: камни-те, значит, в воду повалились... Тут такие агромадные куски отвалились, что иной будет больше

нашей мужицкой избы. Так мы робили цельной день, до самого вечера. Как, значит, взорвало третей боченок, начальство взглянуло мельком на все и уехало, а нам велено по домам

расходиться.

Которые ближные были, пришли утром поглядеть на камень: кто с поля, кто из оврага. Ах, милой барин! что вышло-то только, индо жуть берет!.. Какое, скажу тебе, было

тут угожее место, а что теперича стало? И не пойму я, хорошой ты мой, к чему это было сделано? Никому черемисы не вредили, молились себе тихо и смирно, коли приезжали сюды...

А тут, обсказывали, главному нашему архирею понадобилось, чтобы этого кереметища не было. Слышно было, что большая после того у черемис завируха вышла: больно им жаль было,

что мольбище ихное порохом испортили. Ну, и пошли у них бунты с эстого самого дела, потому голодные годы настали. Только это уж без меня было, потому я в туже зиму в солдаты

угодил; привел Бог и турку бить, и на венгерца ходил, и под Сивастополем был... Наши, вот, ребята мекают, что камень-от хорошо бы на постройки брать, да я останавливаю,

обсказываю им, что это, ведь—кереметь, не другое что: пока мы его не трогаем, и худа от него не видим, а как тронем, дак кабы ладно было...и

Так погублено было "мнимое божество" черемис, внушавшее московскому митрополиту Филарету большое беспокойство. Этим актом завершилось, выражаясь языком вятского губернатора,

"преобразование черемис" в его первой стадии—под руководством миссионера Покровскего и при содействии исправника Девлет-Кильдеева. Но черемисы ответили на эту попытку целым

рядом волнений, и дела о совершении черемисами жертвоприношений по языческим обрядам тянулись целую четверть века, вплоть до 1856 года. Православие решительно ничего не выиграло

от уничтожения Чумбулатова камня, потому что черемисы поклонялись не камню, а обитающему тут божеству; они и сейчас молятся Кýрÿк-кугузе, Кугу jынг’у и Немды Кýрÿк кугузе

(как называется в разных местах Чумбулат) то в роще, то в поле, или же на любой горе, где она есть. Стало-быть, нужно было уничтожить веру в духа, а не его обитель. С уничтожением

алтаря Чумбулата погиб единственный памятник, уцелевший дп 1830 г. от древнейшей культуры черемис... Другие их языческия святыни сравнительно новейшего происхождения.

Немногое могу я сказать по поводу посещения мною Чумбулатова камня в минувшее лето. Оказывается, что чумбулатовскиѳ крестьяне усердно ломают камень и пережигают на известь,

благодаря чему камень обезображен до крайности: от лестницы остались только 3 верхних и 2 нижних ступени; бока все обломаны, а вертикальные трещины засыпались. Лес по берегам

Немды весь вырублен, но уцелел еще на перешейке и отчасти на самой площади камня. Целое ожерелье провалов, старых и новых, идет поперек перешейка, отчасти затрудняя доступ к

самому камню, представляющему теперь жалкую руину. К сожалению, в 1881 г. я не сфотографировал камня, по неимению аппарата, а теперь крайне дождливая погода не позволила этого

сделать. Таким образом я располагаю только планом этого знаменитего урочища, снятым мною с натуры в 1881 году.

№1, 1905 г.

Местоположение Чумбулатова Камня

и дер.Чимбулатовой